近日,上海交通大学、浙江大学、中国地质大学(北京)在Science杂志发表了最新研究论文。

上海交通大学

图2 碳纳米管范德华晶体结构示意图

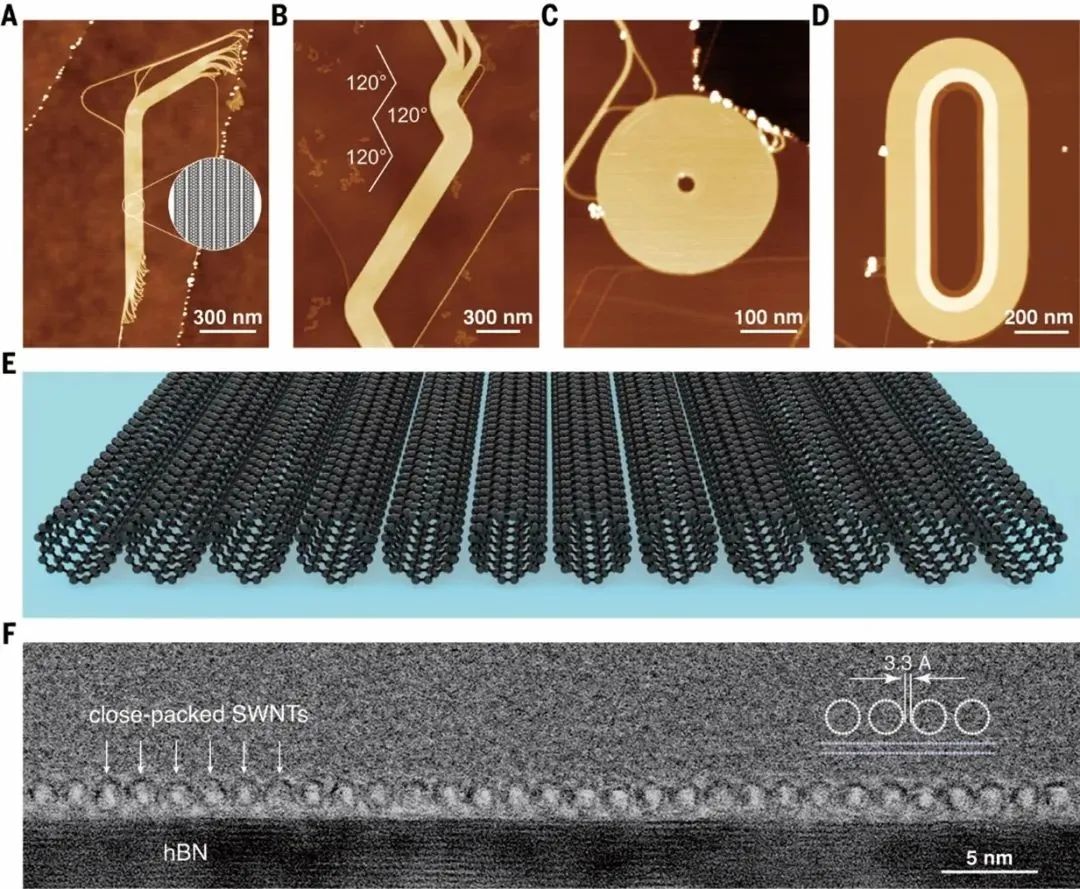

碳纳米管阵列晶体是通过一种纳米颗粒催化的化学气相沉积(CVD)生长技术实现的。实验观测发现,生长得到的碳纳米管阵列均由同一手性的碳纳米管组成,碳纳米管之间相互平行、紧密排列,间距为固定的0.33 nm。理论分析揭示,这种近乎完美的阵列结构的形成源自于碳纳米管与六方氮化硼基底之间的超润滑摩擦特性及碳纳米管间的范德华相互作用:生长出的碳纳米管可以在基底上自由滑动,找到能量更低的构型,反复折叠排列在一起,并最终自组装形成范德华晶体结构。

得益于碳纳米管阵列单一手性和平行密排的结构特征,基于碳纳米管阵列制造的场效应晶体管展现出了优异的电学性能,载流子迁移率接近2,000 cm2V–1s–1,电流承载能力大于6.5mA/μm,开关比可达107,这些器件指标不仅超越以往报道的结果,也优于硅基电路发展路线图中对未来数年的预期指标。特别地,开态电流承载能力大幅超越了相同加工精度下通过其它方法制备的碳纳米管阵列晶体管。这些出色的器件性能展现出所制备的单一手性密排碳纳米管阵列在未来高性能碳基纳米电子芯片应用中的巨大潜力。

浙江大学

压电换能技术可实现机械能与电能之间的直接转换,广泛应用于传感、声学、成像、驱动和能量采集等领域。以往压电材料的研究主要集中于具有宽禁带(Eg> 2.0 eV)和低电导率的陶瓷或单晶材料中。与之相对,窄禁带(Eg

半赫斯勒(half-Heusler)材料是一个家族成员众多、电子结构丰富的材料体系,在热电、磁性、拓扑绝缘体、自旋电子、超导、催化等领域受到了广泛关注。2012年,美国科学院院士David Vanderbilt与同事通过第一性原理计算预言半赫斯勒窄带半导体材料具有压电潜力,并提出通过生长高质量单晶有望从实验上测出该体系的压电系数[Phys. Rev. Lett.109, 037602 (2012)]。过去十余年,陆续有理论计算工作发表,支持Vanderbilt等人有关半赫斯勒体系压电效应的预测。然而,由于其窄禁带特性以及本征缺陷存在,半赫斯勒材料的室温电导率可达103~105 S/m,比传统压电陶瓷高出十余个数量级,这使得直接观测其压电响应面临着重要实验挑战。此外,以往半赫斯勒体系的研究通常聚焦多晶材料开展,高质量单晶生长研究较少。迄今为止,国际上尚无半赫斯勒窄带半导体材料压电效应的实验报道。

浙江大学朱铁军教授团队在半赫斯勒材料热电效应研究方面有着近二十年的经验积累。近年来,团队在半赫斯材料的高质量单晶生长也不断取得突破,这为开展半赫斯勒材料压电效应研究奠定了良好的基础。近日,团队首次观察到TiNiSn、ZrNiSn、TiCoSb三种半赫斯勒窄禁带半导体材料的压电效应,制备了基于TiCoSb-[111]切型晶片的原型压电器件,该器件在不同外加应力条件下均展现出稳定的电压响应并实现了为电容器充电的应用演示。此外,半赫斯勒材料的压电响应在室温至1173K范围内保持稳定。这些结果表明半赫斯勒窄带半导体材料在压电领域具有潜在应用前景。相关研究成果以《Piezoelectricity in Half-Heusler Narrow Bandgap Semiconductors》为题于2025年3月14日在线发表于国际学术期刊《科学》。

浙江大学为论文的第一通讯单位,浙江大学材料科学与工程学院朱铁军教授、付晨光研究员和黄玉辉副教授为论文的共同通讯作者,博士后黄奕为该论文的第一作者,博士研究生吕福和韩屾为共同第一作者,该工作的合作者有西安交通大学李飞教授和南京大学吴迪教授。

为了测定压电系数,团队首先制备了TiNiSn, ZrNiSn和TiCoSb的[111]切型晶片。通过准静态压电常数测试方法得到[111]切型晶片的垂直压电应变常数,再根据剪切压电应变系数d14与[111]切型晶片垂直压电应变常数的31/2倍数关系,首次从在实验上确定了TiNiSn, ZrNiSn和TiCoSb的剪切压电应变系数d14分别约为8 pC/N、38

pC/N和33 pC/N。其中,ZrNiSn和TiCoSb单晶的剪切压电系数在非中心对称、非极性压电材料中属于较高数值,高于SiO2、GaSb等宽禁带压电材料。团队研发了基于TiCoSb- [111]切型晶片的压电器件,该器件在不同施力大小和持续时间下展现出了稳定的电压响应,且能够持续为电容器充电。此外,团队发现半赫斯勒材料在室温至1173K范围内表现出良好的热稳定性,其压电响应也在该温区保持稳定。这些结果表明半赫斯勒窄带半导体材料在压电领域具有潜在应用前景。值得注意的是,窄带半导体的压电效应机制起源可能不同于离子位移型的传统压电材料,该实验发现可能为新型压电材料设计及换能技术提供新的思路。此外,窄带半导体通常具有较为显著的光电、热电等效应,这为开发压电-光电、压电-热电等多功能效应协同的电子器件提供了新的可能。

半赫斯勒TiNiSn,

ZrNiSn和TiCoSb [111]切型晶片的压电系数

基于半赫斯勒TiCoSb

[111]切型晶片制备的压电器件及其应用展示

中国地质大学(北京)

现代哺乳动物大多身披毛发,呈现出丰富多样的颜色和花纹,这些颜色在温度调节、伪装、种间识别和性展示等方面发挥着重要作用。然而,哺乳动物的毛发颜色和花纹是何时演化而来的,长期以来一直是未解之谜。近年来,化石中保存的色素分子黑素体被发现,通过对黑素体的形态学研究,已成功复原了一亿多年前多种带羽毛恐龙的颜色。然而,与恐龙共存于中生代的哺乳动物祖先,尽管化石中保存了它们精美的毛发印痕,但它们的体表颜色却始终成谜。

为了解决上述科学问题,研究团队收集了6件带有毛发印痕的中生代哺乳型类化石标本,这些标本来自中国燕辽、热河生物群,时间跨度从中侏罗世至早白垩世,涵盖树栖滑翔、地栖、掘穴等多种生态类型。其中,来自河北省青龙县晚侏罗世髫髻山组的哺乳型类化石标本具有新的牙齿特征,代表真贼兽类树贼兽属一个新种,命名为暗色树贼兽(Arboroharamiya fuscus)。6件标本均发现保存有黑素体的印痕,对印痕的形态数据进行了测量和统计。结果显示,化石中黑素体长轴长度与短轴宽度分布范围窄,形态较为统一,主要为低的长宽比但整体较大的椭球形。通过对比分析116种现代哺乳类动物(包括单孔类、有袋类和胎盘类)毛发数据,建立黑素体形态与毛发颜色对应关系模型,成功复原了中生代哺乳型类的体表颜色为统一的暗褐色。这一发现证明了,尽管在中生代,哺乳型类已经出现了多样的分支分化,适应了不同的生态类型,但其毛发内黑素体的形态仍然较为保守而统一。这与同时期的翼龙、恐龙和反鸟类化石中的黑素体形成了鲜明对比,证明自蜥形类与合弓类分开演化以来,哺乳类黑素体有着独特的演化路径。每件标本中不同毛发位置的取样均显示形态较为保守一致的黑素体,证明了这些中生代哺乳型类体表毛发颜色统一,不存在斑点或花纹,而现代哺乳类体表的斑点和花纹或为后期演化出现。

化石标本照片

A:暗色树贼兽 Arboroharamiya fuscus;

B:柱齿兽 SDUST-V0006;

C:柱齿兽 SDUST-V0007;

D:真兽 SDUST-V0008;

E:双钵翔齿兽 Vilevolodon diplomylos;

侏罗纪五种早期哺乳动物体表毛发颜色复原图

由上至下:暗色树贼兽(树栖滑翔)、双钵翔齿兽(树栖滑翔)、哺乳形巨齿兽(地栖)、柱齿兽(地栖)、柱齿兽(掘穴)。图片由赵闯绘制。

2025海外优青申请人可以添加时代学者小编微信:shidaixuezhe2,申请加入微信交流群,一起准备申请事宜。

关注时代学者(微信名:时代学者),私信回复关键词,获取精选攻略

回复“02”,获取人才项目答辩PPT模板

回复“03”,获取国家公派出国留学项目资料汇总

回复“04”,获取高被引科学家&斯坦福前2%科学家榜单

回复“05”,获取2024影响因子

回复“06”,获取高质量及预警期刊目录