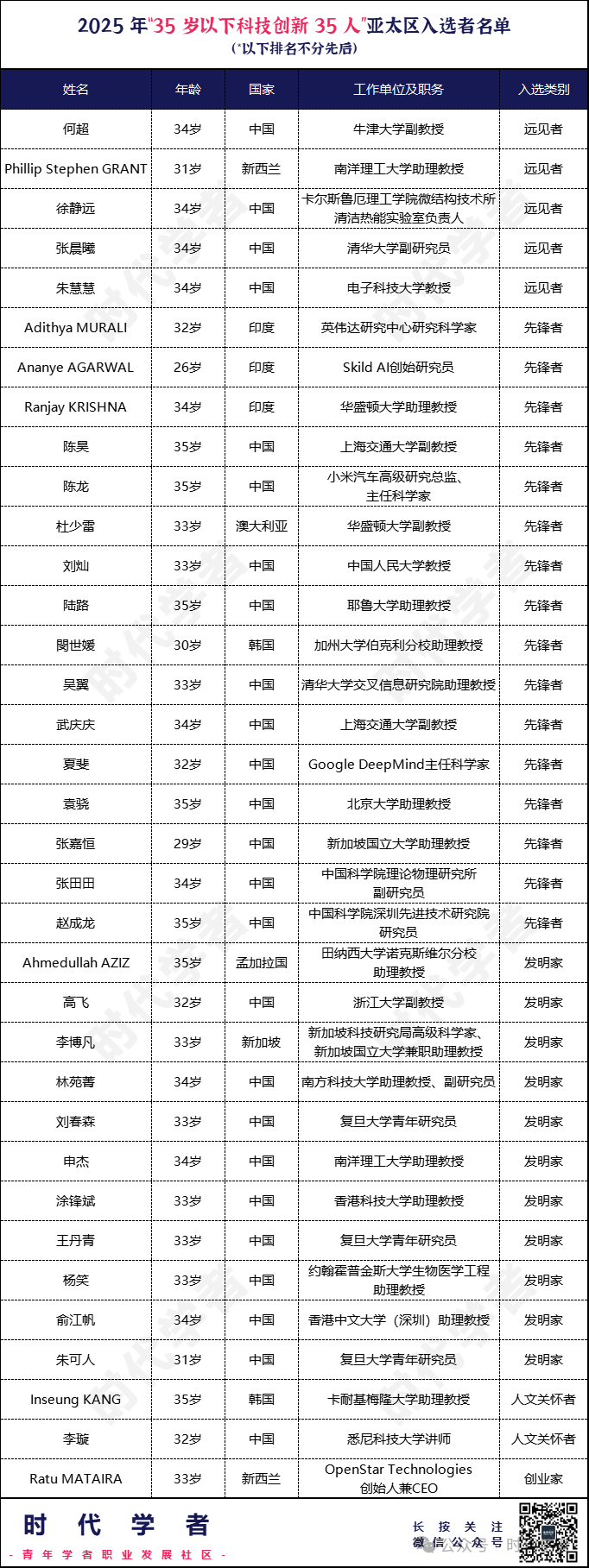

9月22日,2025年度《麻省理工科技评论》“35岁以下科技创新35人”亚太区入选名单正式揭晓!本次入选名单中,30岁以下的有2人,最年轻的入选者只有26岁,其中有25位获奖人来自中国。

《麻省理工科技评论》作为全球领先的科技智库,以敏锐的科技洞察力而闻名。其“35岁以下科技创新35人”(MIT Technology Review Innovators Under 35,简称“TR35”)已连续评选20余届,成为全球极具影响力的青年科技创新人才评价体系之一。TR35于2010年开始区域性评选,其中,全新版TR35亚太区评选于2021年开启。根据具体创新贡献及影响。入选者将分别被授予远见者、先锋者和发明家等奖项类别。

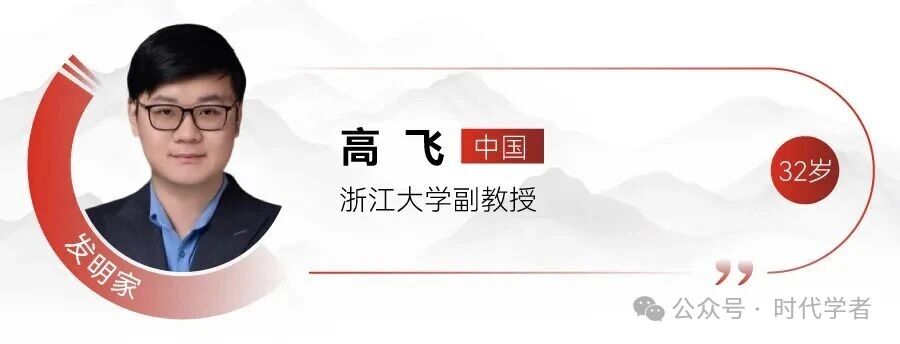

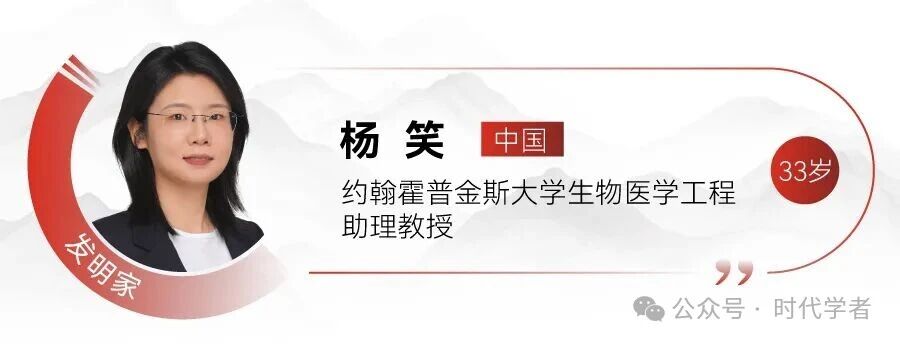

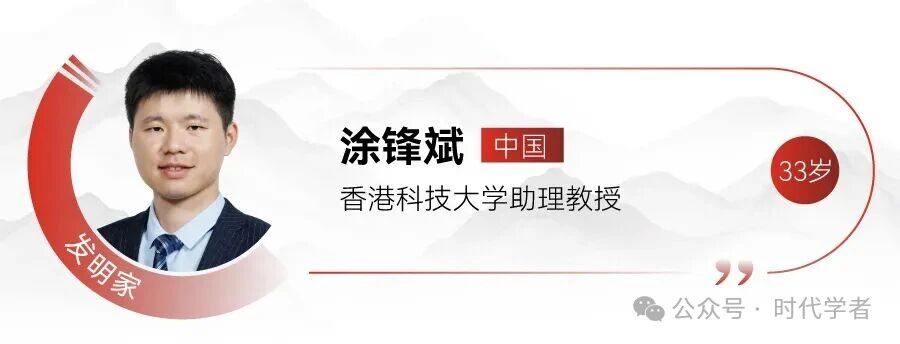

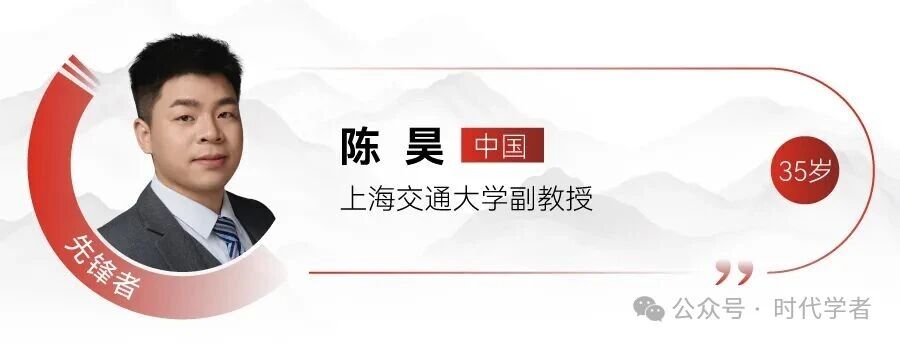

根据名单,本次有8所中国内地高校的学者入选,分别是复旦大学(3人)、清华大学(2人)、上海交通大学(2人)、北京大学、电子科技大学、中国人民大学、浙江大学和南方科技大学。2025年“35 岁以下科技创新35人”亚太区入选者完整名单如下:

部分入选人简介

他融合了多种基础模型与机器人感知和执行,为机器人智能开辟了新的技术路径。

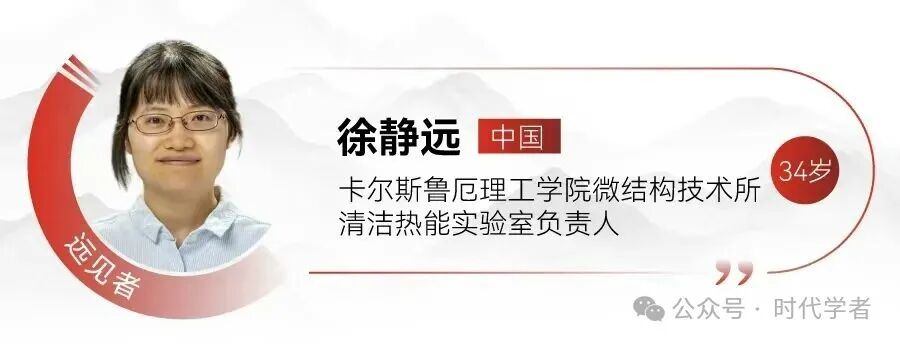

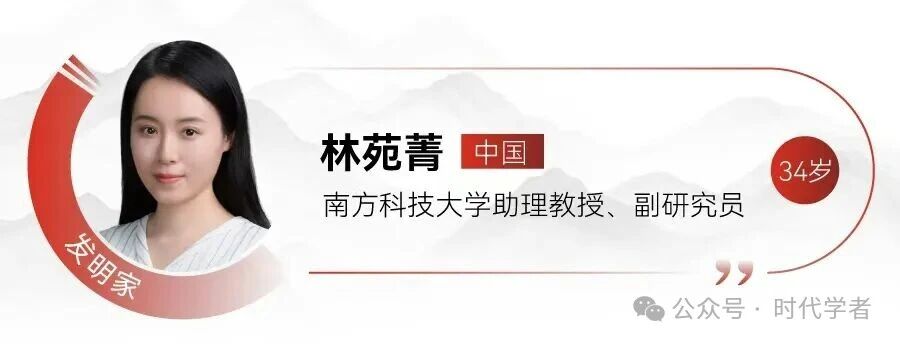

他融合了多种基础模型与机器人感知和执行,为机器人智能开辟了新的技术路径。 她通过提升能源转换系统的效率与可持续性,为实现二氧化碳净零排放提供新方案。

她通过提升能源转换系统的效率与可持续性,为实现二氧化碳净零排放提供新方案。

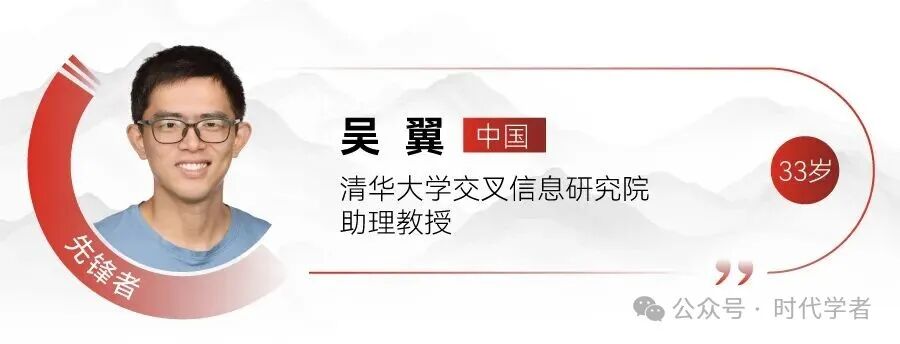

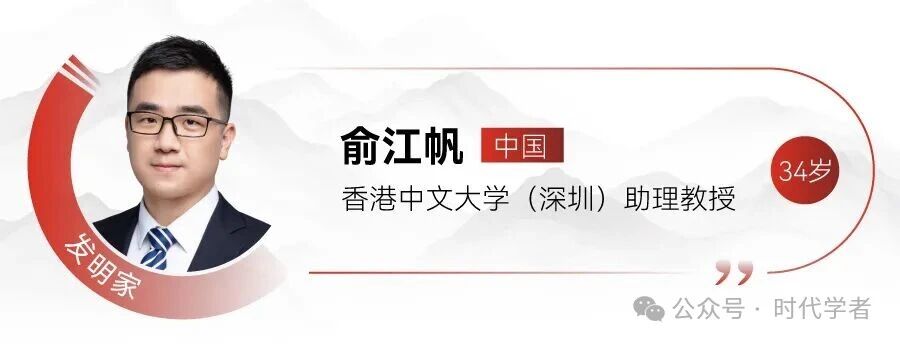

他开创了“算子学习”的理论、算法与应用,显著提升了模型在特定领域的精度、效率与泛化能力。

他开创了“算子学习”的理论、算法与应用,显著提升了模型在特定领域的精度、效率与泛化能力。

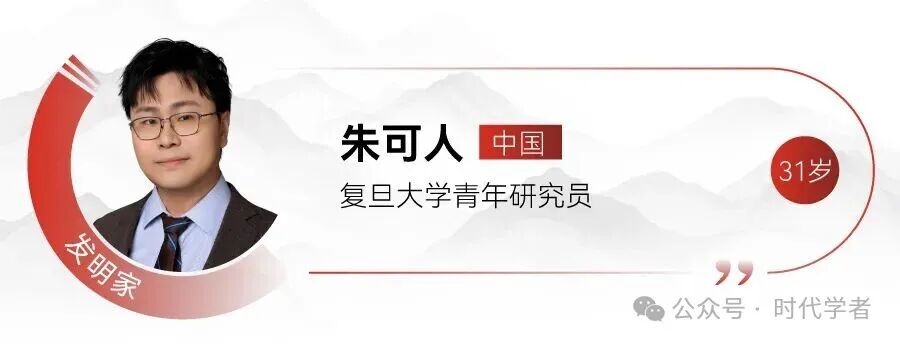

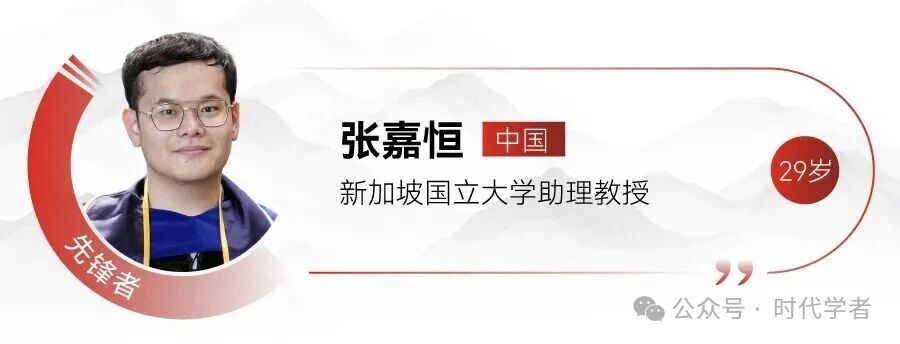

他训练大语言模型进行复杂策略推理与人机协作,并实现商业化。

他训练大语言模型进行复杂策略推理与人机协作,并实现商业化。

他通过 AI 赋能电子设计自动化(EDA),并成功流片。

他通过 AI 赋能电子设计自动化(EDA),并成功流片。

他提出了一套分布式群体协同框架,提升无人机集群在未知环境中的表现。

他提出了一套分布式群体协同框架,提升无人机集群在未知环境中的表现。

她开发了新型类血管电子支架,在活体内实现了神经再生、迁移和修复。

她开发了新型类血管电子支架,在活体内实现了神经再生、迁移和修复。

他通过高维光场调控技术,实现了对光波的动态精密控制。

他通过高维光场调控技术,实现了对光波的动态精密控制。

他开发并验证了一系列实用量子算法,推动量子计算在化学、材料等领域的应用。

他开发并验证了一系列实用量子算法,推动量子计算在化学、材料等领域的应用。

他利用新型二维半导体材料提升闪存的性能极限。

他利用新型二维半导体材料提升闪存的性能极限。

她延长了城市污水处理系统的使用寿命,提升了废弃物的能源回收效率,并实现了基于污水的智能化流行病预警。

她延长了城市污水处理系统的使用寿命,提升了废弃物的能源回收效率,并实现了基于污水的智能化流行病预警。

他提出可重构存算一体架构范式,为解决 AI 算力瓶颈提供高能效芯片方案。

他提出可重构存算一体架构范式,为解决 AI 算力瓶颈提供高能效芯片方案。

他致力于钠离子电池关键材料研究,解决了该领域长期缺乏理性设计的难题。

他致力于钠离子电池关键材料研究,解决了该领域长期缺乏理性设计的难题。

他通过界面及组分工程创新策略,解决了钙钛矿器件面临的部分关键问题。

他通过界面及组分工程创新策略,解决了钙钛矿器件面临的部分关键问题。

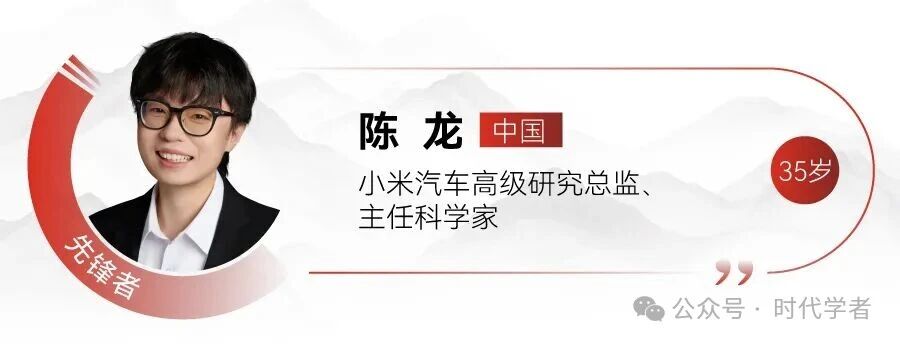

他致力于解决自动驾驶领域的“黑盒”信任危机。

他致力于解决自动驾驶领域的“黑盒”信任危机。

她开发的新型纳米膜、互渗型界面有效提升了微纳传感器的性能,可实现长时间连续体液监测。

她开发的新型纳米膜、互渗型界面有效提升了微纳传感器的性能,可实现长时间连续体液监测。

他推进了微型机器人系统的医疗场景应用,完成了精准微创手术及智能诊断等任务。

他推进了微型机器人系统的医疗场景应用,完成了精准微创手术及智能诊断等任务。

他开创了零知识机器学习,为区块链互操作性提供了无需信任的解决方案。

他开创了零知识机器学习,为区块链互操作性提供了无需信任的解决方案。

她的研究为实验发现新型电子和声子特性材料提供了理论框架。

她的研究为实验发现新型电子和声子特性材料提供了理论框架。

他提出了智能反射面通信技术,以解决 6G 网络中的覆盖、成本与功耗挑战,并推动通信感知计算的深度融合与应用。

他提出了智能反射面通信技术,以解决 6G 网络中的覆盖、成本与功耗挑战,并推动通信感知计算的深度融合与应用。

她开发了高质量二维材料快速批量化制备的方法,推动新型半导体领域跨越式发展。

她开发了高质量二维材料快速批量化制备的方法,推动新型半导体领域跨越式发展。

他设计了新型的二氧化碳加氢催化系统,用以合成可持续航空燃料。

他设计了新型的二氧化碳加氢催化系统,用以合成可持续航空燃料。

她基于 p 型半导体提出全新的材料体系,极大提升了性能表现。

她基于 p 型半导体提出全新的材料体系,极大提升了性能表现。

他通过系统性的材料设计与制备方法创新,为工业用分离膜提供新的技术路径。

他通过系统性的材料设计与制备方法创新,为工业用分离膜提供新的技术路径。

她实现了对纳米激光器的全新设计,为生物成像和光通信提供了新思路。

她实现了对纳米激光器的全新设计,为生物成像和光通信提供了新思路。![]()

有意了解海外优青申报或其他引才项目申请的人才,可以扫描右下方二维码,添加时代学者工作人员微信(微信号:shidaixuezhe2),咨询项目申请事宜。