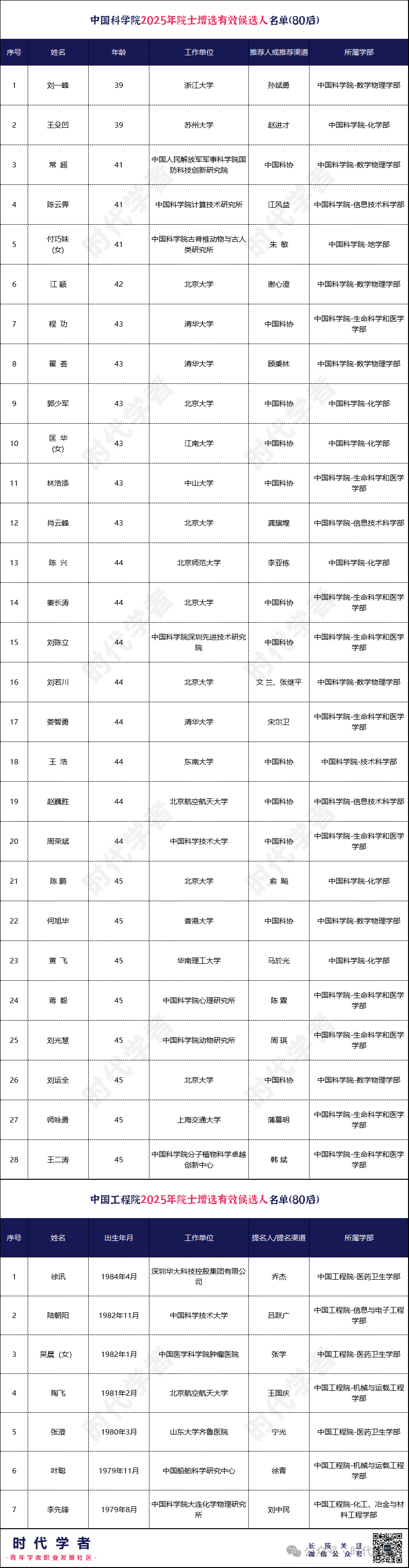

8月20日,中国科学院和中国工程院分别公布2025年院士增选有效候选人名单。

时代学者统计发现,多位80后科学家进入2025年两院院士增选有效候选人名单。其中,中国科学院有效候选人中有28位80后专家学者,中国工程院则有7位。来自浙江大学的的刘一峰、苏州大学的王殳凹均为39岁,是本年度最年轻的两院院士有效候选人。具体名单如下:

部分专家学者简介

刘一峰,浙江大学数学高等研究院教授、博士生导师。北京大学数学与应用数学学士(2003年-2007年),美国哥伦比亚大学博士(2007年-2012年)。先后任职于美国麻省理工学院大学(2012-2015年)、美国西北大学(2015-2018年)、美国耶鲁大学(2018-2021年),2021年加入浙江大学前为美国耶鲁大学数学系教授。曾获2017年美国斯隆研究奖、2018年SASTRA拉马努金奖。

研究方向为数论、自守形式与代数几何。在国际知名期刊上发表论文十余篇。

王殳凹,苏州大学教授、苏州大学放射医学与辐射防护国家重点实验室主任、基金委杰出青年基金项目及延续资助项目获得者、基金委化学科学部专家咨询委员会委员、中国化学会会士、全国青联委员。2007年在中国科学技术大学获学士学位,2012年在美国圣母大学获博士学位,2012-2013年在美国劳伦斯伯克利国家实验室和加州大学伯克利分校开展博士后研究。

长期从事环境放射化学研究,面向乏燃料后处理、环境放射性污染控制、核事故应急中的应用需求,提出了复杂环境中的放射性核素精准识别理念,克服了复杂源项核素难分离、痕量污染净化不彻底、人体暴露去污效率低等领域瓶颈问题,发展了新一代镧锕分离策略、核素净化材料和装置以及锕系核素促排剂,为建立源头污染控制-环境污染治理-人体污染清除的综合防治体系奠定了科学基础。作为通讯作者在Nature(2)、Nat.Sustain.(2)、Nat.Commun.(8)、J.Am.Chem.Soc.(16)、Angew.Chem.Int.Ed.(17)、Chem(7)、CCSChem.(5)等国际期刊上发表论文200余篇。全部论文被Science、Nature等期刊论文引用评价超过20000次,18篇论文入选ESI高被引论文,H-index为77。部分成果入选2024年度中国科学十大进展。授权国际专利3项、中国专利21项,研发的放射性污染防治技术与装置已在中核集团、中广核集团等实现应用。曾获中国青年五四奖章、中国青年科技奖、腾讯科学探索奖、中国化学会青年化学奖、中国环境科学学会青年科学家奖等。

江颖,北京大学物理学院教授,北京大学轻元素先进材料研究中心主任,美国物理学会会士,国家杰出青年科学基金获得者,国家重点研发计划项目首席科学家。

2003年获北京师范大学物理系学士学位,2008年获中科院物理研究所博士学位,2006-2007年为德国尤里希研究中心访问学者,2008-2010年在美国加州大学欧文分校从事博士后研究。2010年任北京大学物理学院量子材料科学中心助理教授,2016年晋升长聘副教授,2018年晋升长聘教授和博雅特聘教授。2017年获得国家杰出青年科学基金,2019年当选为美国物理学会会士(APS Fellow),2020年出任北京大学轻元素先进材料研究中心主任,2021年担任国家重点研发计划项目首席科学家。

研究领域为凝聚态物理和物理化学,主要从事表面科学和扫描探针显微学的研究。长期致力于尖端扫描探针显微术的自主研发,以实现电子态、核量子态、振动态、光子态、自旋态等多自由度的极限探测和操控,以及这些技术在单分子和低维材料研究方向的应用。近年来,成功研发了一套新型qPlus扫描探针显微术,刷新了扫描探针显微镜的分辨率和灵敏度,以原子级精度揭示了水/冰的复杂形态和新奇效应,在多个学科领域产生了广泛影响。相关显微镜专利技术成功实现转让并完成了国产化样机,核心参数达到国际领先水平,有望打破我国高端扫描探针显微镜长期依赖进口的被动局面。

程功,清华大学长聘教授、博士生导师,清华大学医学院副院长、党委副书记。2003年毕业于山东大学生物技术专业获得理学学士学位,2008年毕业于复旦大学获得理学博士学位,2008年7月至2011年11月于耶鲁大学从事博士后研究。 2011年全职任教于清华大学。

长期从事针对虫媒病毒性传染病的致病机理研究及疫苗研发,系列研究成果为重要蚊媒病毒的防治提供了生物学基础,促进了烈性蚊媒病毒传染病知识概念体系的发展和完善,代表着我国在蚊媒病毒传染病这一生命医学热点领域的重要突破,并推动相关研究成果应用于新型药物及疫苗研发,为新发突发传染病防控、公共卫生安全提供了重要技术支撑,为有效防控传染病疫情做出突出贡献。 陆朝阳,中国科学技术大学讲席教授。2000年考入中国科学技术大学;2004年本科毕业后被保送至合肥微尺度物质科学国家研究中心量子物理和量子信息研究部就读;2008年硕士毕业后赴英国留学;2011年获得英国剑桥大学物理学博士学位。长期致力于面向实用化的量子信息技术研究,在包括《自然》和《科学》14篇、《自然》子刊17篇、《美国科学院院刊》5篇、《物理评论快报》62篇、《现代物理评论》2篇等国际顶级学术期刊发表论文160余篇,被引用34000余次(截至2025.1)。被诺贝尔奖得主引用140+次,被沃尔夫奖得主、美国科学院院士等引用600+次。2020-2024年,连续入选“科睿唯安”全球高被引学者。

陆朝阳,中国科学技术大学讲席教授。2000年考入中国科学技术大学;2004年本科毕业后被保送至合肥微尺度物质科学国家研究中心量子物理和量子信息研究部就读;2008年硕士毕业后赴英国留学;2011年获得英国剑桥大学物理学博士学位。长期致力于面向实用化的量子信息技术研究,在包括《自然》和《科学》14篇、《自然》子刊17篇、《美国科学院院刊》5篇、《物理评论快报》62篇、《现代物理评论》2篇等国际顶级学术期刊发表论文160余篇,被引用34000余次(截至2025.1)。被诺贝尔奖得主引用140+次,被沃尔夫奖得主、美国科学院院士等引用600+次。2020-2024年,连续入选“科睿唯安”全球高被引学者。 翟荟,清华大学高等研究院教授。2002年于清华大学物理系首届基础科学班本科毕业,2005年于清华大学高等研究院获得博士学位。2005-2007年在美国俄亥俄州立大学从事博士后研究工作,2007-2009年在美国加州大学伯克利分校、洛伦兹伯克利国家实验室从事博士后研究工作。2009年起任清华大学高等研究院研究员,2012年获得长聘,2015年任高等研究院教授。研究领域主要为冷原子和凝聚态等系统中量子物质的研究,主要包括量子物质的非平衡动力学理论、基于原子阵列的量子计算和冷原子体系的量子多体物理。他已发表论文百余篇,其中40余篇论文发表在Science、Nat. Phys.、PRX、PRL等期刊上,论文总引用6000余次,其中十多项理论预言被国内外实验组证实。

翟荟,清华大学高等研究院教授。2002年于清华大学物理系首届基础科学班本科毕业,2005年于清华大学高等研究院获得博士学位。2005-2007年在美国俄亥俄州立大学从事博士后研究工作,2007-2009年在美国加州大学伯克利分校、洛伦兹伯克利国家实验室从事博士后研究工作。2009年起任清华大学高等研究院研究员,2012年获得长聘,2015年任高等研究院教授。研究领域主要为冷原子和凝聚态等系统中量子物质的研究,主要包括量子物质的非平衡动力学理论、基于原子阵列的量子计算和冷原子体系的量子多体物理。他已发表论文百余篇,其中40余篇论文发表在Science、Nat. Phys.、PRX、PRL等期刊上,论文总引用6000余次,其中十多项理论预言被国内外实验组证实。

郭少军,北京大学博雅特聘教授、国家杰出青年基金获得者、国家重点研发计划首席科学家、英国皇家化学会会士;吉林大学学士、中科院应化所博士、布朗大学博士后、美国阿拉莫斯国家实验室奥本海默杰出学者。

长期致力于将国家重大需求与基础研究相结合,重点研究燃料电池、氢能与储能电池。发展了高性能原子、亚纳米和纳米催化材料设计的思想,提出了材料应变调控催化的新方式,率先揭示了材料本征拉应变和双轴应变调控催化材料电子结构与催化性能的化学机制,研制出了系列新概念电/光催化材料,显著提升了燃料电池和氢能催化性能,解决了能源小分子反应动力学慢的关键难题,有力推动了材料、化学和能源的交叉与融合。

独立工作以来以通讯作者在Nature、Science、NSC系列(26)、Adv. Mater./Angew. Chem./JACS/PNAS(66)等高影响力期刊发表学术论文200余篇;论文被引6.8万余次,h指数137;2014-2023连续10年入选“全球高被引科学家”榜单(化学、材料)。

匡华,江南大学食品学院教授、博士生导师。2003年获得江南大学学士学位,2006获得中国农业大学硕士学位,2009年获得中国农业大学博士学位。2009年博士毕业后进入江南大学食品学院任教;2019年获得国家杰出青年科学基金资助 。匡华教授主要从事食品安全与生物传感分析等领域科研工作。已发表论文150余篇,包括Nature, Nat. Chem., Nat. Biomed. Eng.等。全部论文他引超过18000次。获得亚太经合组织(APEC)科学创新研究教育奖,第15届中国青年科技奖,第16届中国青年女科学家奖,江苏省科学技术一等奖,第5届中国化学会青年手性化学奖。

林浩添,中山大学中山眼科中心主任、眼科医院院长、眼病防治全国重点实验室主任,中山大学中山医学院遗传学与生物医学信息学系主任。以第一及通讯作者发表SCI收录文章150余篇,涵盖Nature、Nature Medicine、Science、The Lancet、BMJ等国际顶级期刊,主编专著4部,参编专著6部,主持研发的多项智能医疗设备和软件系统应用于临床,并申请和获得40余项国内外专利和软件著作权,首次提出并成功创建新型人工智能“三级诊疗”应用模式,在全国及“一带一路”沿线35家机构应用并完成了千万人次筛查,完成眼病筛查牵头编制首批湾区标准2项(医学人工智能领域仅此两项)。

林浩添,中山大学中山眼科中心主任、眼科医院院长、眼病防治全国重点实验室主任,中山大学中山医学院遗传学与生物医学信息学系主任。以第一及通讯作者发表SCI收录文章150余篇,涵盖Nature、Nature Medicine、Science、The Lancet、BMJ等国际顶级期刊,主编专著4部,参编专著6部,主持研发的多项智能医疗设备和软件系统应用于临床,并申请和获得40余项国内外专利和软件著作权,首次提出并成功创建新型人工智能“三级诊疗”应用模式,在全国及“一带一路”沿线35家机构应用并完成了千万人次筛查,完成眼病筛查牵头编制首批湾区标准2项(医学人工智能领域仅此两项)。 肖云峰,北京大学博雅特聘教授、博士生导师,北京大学物理学院教授。2002年本科毕业于中国科学技术大学,2007年博士毕业于中国科学技术大学获得光学博士学位,2007- 2008年在美国华盛顿大学(圣路易斯)电子工程系从事博士后研究。

肖云峰,北京大学博雅特聘教授、博士生导师,北京大学物理学院教授。2002年本科毕业于中国科学技术大学,2007年博士毕业于中国科学技术大学获得光学博士学位,2007- 2008年在美国华盛顿大学(圣路易斯)电子工程系从事博士后研究。

主要从事超高品质因子光学微腔的实验和理论研究。近年来以主要作者在Science、Nature Photonics、Nature Communications、PNAS和Physical Review Letters等期刊发表论文100余篇。研究成果两次入选“中国高校十大科技进展”(2014、2017),4次入选“中国光学十大进展”(2010、2016、2017、2019)。研究兴趣包括:非对称光学微腔物理,微腔光场调控,微腔非线性光学,微腔激光、传感与成像等。

陈兴,北京师范大学副校长。2002年本科毕业于清华大学化学系,2007年获加州大学伯克利分校化学博士,随后在哈佛大学医学院从事博士后研究。2010年至今,先后任北京大学化学与分子工程学院研究员、教授。2016年至2024年期间历任北京大学化学与分子工程学院副院长、院长。2024年1月起任北京师范大学副校长。

研究领域为化学生物学,主要集中于化学和糖生物学的交叉领域。开发糖质化学标记、成像和组学分析方法,解决糖科学中的重要问题,推进对相关人类疾病发生机制的研究和理解。获2014年度国家杰出青年科学基金资助,入选教育部2018年度长江学者奖励计划特聘教授。曾获张树政糖科学杰出成就奖、科学探索奖、陈嘉庚青年科学奖、中国青年科技奖、中国化学会-英国皇家化学会青年化学奖、美国化学会Horace S. Isbell Award、David Gin New Investigator Award、国际糖复合物组织Young Glycoscientist Award等。

姜长涛,北京大学基础医学院教授,博士生导师 ,基础医学院副院长,免疫学系主任,博雅特聘教授,国家杰出青年科学基金获得者。

从事肠道共生菌与免疫相关代谢性疾病的研究。近5年在 Cell、Science、Nature、Cell Metabolism、Nature Medicine、Nature Microbiology、Nature Cardiovascular Research 等杂志发表SCI论文二十余篇,获授权发明专利7项。获2023年度中国生命科学十大进展、北京市自然科学一等奖(第一完成人)、科学探索奖、中国青年科技奖、谈家桢生命科学创新奖、树兰医学青年奖、北美华人糖尿病学会(CADA)青年科学家奖、茅以升北京青年科技奖等奖励;主持国自然重点项目、重大研究计划及国家重点研发计划等基金,作为PI获创新研究群体项目。

![]()

时代学者将于8月29日举办2025海外优青经验分享会,分为北美亚太、欧洲专场,助力海优新增批次及后续申请,欢迎感兴趣的学者扫描下方二维码报名参会。