近日,国家自然科学基金委公布了2025年度青年科学基金项目(A类)和青年科学基金项目(B类)项目资助结果。多所高校陆续公布了国自然青年基金A类项目(原杰青)、B类项目(原优青)获批情况,时代学者汇总整如下:

2025年度部分国自然青年科学基金项目(A类)获批情况

湖南大学

康旭东教授,任职于湖南大学人工智能与机器人学院,长期致力于高光谱遥感图像获取与处理方法研究,承担国家青年科学基金A类项目、国家重点研发计划课题等,成果应用于中国空间技术研究院、自然资源部海洋一所等单位,获2019与2023年度国家自然科学二等奖(均排3)。

华中科技大学

伍冬睿,华中科技大学人工智能与自动化学院教授、博导、副院长,IEEE Fellow, IEEE模糊系统汇刊(IF=11.9) 主编。2003年中国科学技术大学自动化学士,2006年新加坡国立大学电子与计算机工程硕士,2009年美国南加州大学电子工程博士。主要研究方向为脑机接口、机器学习、智慧医疗、情感计算。主持基金委青A、科技部科技创新2030课题、华为、百度、阿里、蚂蚁等项目或课题。

上海交通大学

据上海交通大学化学化工学院网站,颜徐州研究员获批2025年国家自然科学基金青年科学基金(A类)[原国家杰出青年科学基金]。

电子科技大学

集成电路学院王政教授,国家青年人才,从事射频/毫米波/太赫兹集成电路设计方向研究,2025年获得国家自然科学基金青年科学基金项目(A)。

中南大学

李劼教授团队成员刘芳洋教授申报的“有色金属材料化冶金”项目,成功获批国家自然科学基金青年科学基金(A类)项目(原国家杰出青年科学基金项目),资助金额为400万元。

该项目聚焦有色金属材料化冶金的缺陷化学控制,以提升能量高效转换与安全存储性能为导向,旨在取得一批国际领先的理论与技术突破,并在相关企业实施工程化应用。

燕山大学

学校亚稳材料全国重点实验室聂安民教授获批2025年度国家青年科学基金项目(A类),他申请的“共价键材料微观变形机制”项目获得资助,资助经费400万元。项目拟开展共价材料缺陷交互作用、化学键性-力学行为关联及原子精度加工机理研究。

华北理工大学

华北理工大学杨志南教授获批国家自然科学基金青年科学基金项目(A类),他申请的“先进钢铁材料及加工技术”项目获得资助,获批经费400万元。

哈尔滨医科大学

据哈尔滨日报报道,哈尔滨医科大学附属第一医院麻勇教授获选2025年度国家青年科学基金A类项目。

山东第一医科大学

山东第一医科大学附属中心医院宋勇峰教授申报的“脂代谢紊乱的发病机制与干预策略”获批青年科学基金项目(A类),资助金额为400万元。

宋勇峰教授针对当前脂代谢紊乱机制不清、病因不明、缺乏对因干预策略等临床难题开展了持续深入的研究,在脂代谢紊乱领域作出了重要贡献。提出胆固醇毒性新理念,指出过量胆固醇在多种疾病中的潜在危害,拓展对胆固醇的作用以及高胆固醇相关疾病的传统认识;明确了垂体激素水平异常是高胆固醇血症的成因,证明垂体促激素可直接调控脂代谢并阐明分子机制;鉴定了一系列重要的脂代谢调控的新因子并阐明分子机制,提出了干预垂体激素防治高胆固醇血症的新策略,为疾病治疗提供潜在干预靶点。

长江大学

长江大学石油工程学院赵辉教授申报的“油气藏智能开发模拟与优化调控”项目获批青年科学基金项目(A类),资助金额400万元。

该项目针对油气藏开发的核心难题,创新性地构建了储层-井筒耦合的高效模拟方法,建立了数据与物理模型双驱动机制,并研发了智能开发一体化大数据云平台软件及配套硬件,为油气藏高效智能开发提供核心技术支撑。研究成果已深度应用于中海油首款海上油藏数模软件OSIM,助力国产化替代;被集成至全球最大的油藏数值模拟开源软件MRST及雪佛龙、壳牌等国际石油公司软件系统;相关研究被《Journal of Petroleum Technology》《Science Foundation in China》等权威期刊报道。

2025年度部分国自然青年科学基金项目(B类)入选者简介

深圳大学数学科学学院王寒霄助理教授申报的《随机最优控制理论》项目,成功获批国家自然科学基金青年基金B类项目(原国家优秀青年科学基金项目)。

王寒霄,2014年本科毕业于吉林大学,2020年博士毕业于复旦大学,之后在新加坡国立大学数学系从事博士后研究。2022年至今就职于深圳大学数学科学学院,任助理教授、副研究员。主要从事随机控制理论及应用的研究,主要关心时间不一致控制问题、随机 Volterra 积分方程及相关偏微分方程、随机线性二次问题等。在 J. Math. Pures Appl.、SIAM J. Control Optim.、Finance Stoch.、Ann. Inst. Henri Poincare Probab. Stat.、J. Differential Equations 等期刊发表论文10余篇。主持国自然、广东省等多项科研项目。入选深圳市“鹏城孔雀”计划C岗,深圳大学2035追求卓越研究计划,独立获得2021年Stochastics and Dynamics最佳论文奖。项目负责人王寒霄老师表示:“感谢学院的培养与支持,为年轻教师提供了宽松、积极的成长环境。我将以此次项目为契机,继续踏实工作,深耕随机控制领域,力争取得更多突破性进展,为科技进步贡献自己的力量。”

深圳市大数据研究院朱光旭博士,获国家自然科学基金青年科学基金项目(B类)。朱光旭博士,分别于2012年和2015年于浙江大学信息与电子工程学系获得工学学士和工学硕士学位,并于2019年于香港大学电机与电子工程系获得博士学位,随后加入深圳市大数据研究院至今。现任职网络系统优化研究中心高级研究科学家,香港中文大学(深圳)客座副教授。

致力于信息网络和人工智能的双向赋能交叉研究。在相关领域发表高水平期刊和会议论文100余篇,谷歌总引用6000余次,其中8篇论文入选ESI高被引论文。现任IEEE Transactions on Mobile Computing, IEEE Transactions on Wireless Communications及IEEE Wireless Communications Letters 等计算与通信领域权威期刊编委,IEEE 通信学会青年专业委员会副主席,曾获2023年度IEEE通信学会亚太区最杰出青年学者奖以及最佳论文奖、2024年度中国通信学会自然科学一等奖、2024年度吴文俊人工智能青年科技奖、2023年度浙江省自然科学二等奖、广东省青年拔尖人才、全球前2%顶尖科学家、UCOM青年科学家奖、第五届“绽放杯”5G应用征集大赛专题赛一等奖(第一完成人)等荣誉,主持包括国自然青年B类、面上、国家重点研发计划子课题、广东省基础与应用基础重大项目课题及面上项目、深港澳科技合作计划课题等纵向项目,以及华为,中移动,中国信通院等龙头企事业单位横向课题。

南方医科大学珠江医院谢晓灵教授获得血液领域青年科学基金(B类)资助,申报项目为《白血病新型治疗靶点的鉴定与干预治疗策略研究》,直接经费为200万元/项。

谢晓灵,南方医科大学珠江医院血液内科教授、博士研究生导师、博士后合作导师,南方医科大学高层次引进人才。长期专注于白血病干细胞命运调控核心机制的前沿研究,系统性地鉴定了多个关键调控分子靶点,并提出了多项原创性干预与治疗策略,为白血病精准医学的发展提供了坚实的理论基础和创新思路。此次获批项目将进一步聚焦于白血病干细胞微环境的机制研究,为设计更具针对性的治疗方案提供依据,推动基础研究成果向临床应用转化。

近年来,主持多个国家级和部省级项目,获广东省自然科学基金杰出青年等人才项目资助;授权中国发明专利3项。相关研究成果以第一作者或通讯作者(含共同)在Nature Biomedical Engineering、Blood、Oncogene等期刊发表论文15篇。担任广东省精准医学应用学会精准免疫治疗分会副主任委员等学术职务。

南方医科大学珠江医院汤苏安副教授获得骨科领域青年科学基金(B类)资助,申报项目为《髌骨下脂肪垫在膝骨关节炎中的作用与机制》,直接经费为200万元/项。

汤苏安,南方医科大学珠江医院骨科中心主治医师、副教授、副研究员,硕士研究生导师,南方医科大学高层次引进人才。一直专注于骨与关节退行性疾病的基础与临床转化研究。率先系统解析了髌骨下脂肪垫病理变化的规律,为阐明膝骨关节炎发病机制奠定了重要理论基础。此次获批项目将继续聚焦髌骨下脂肪垫在膝骨关节炎进展中的动态演进特征和作用机理,并探索靶向干预治疗膝骨关节炎的新策略。

近年来,主持多项国家级课题项目;以通讯作者(含共通)和第一作者(含共一)身份在Nature Reviews Disease Primers (2025)、Science Translational Medicine(2024)、Advanced Science(2025、2024)、Science Signaling(2022)等国际权威期刊发表论文13篇。研究工作被选为当期封面论文(3篇)、Nature Reviews Rheumatology亮点推荐、eBioMedicine同期述评、ESI高被引论文等。

中山大学公共卫生学院(深圳)刘斯洋副教授获国自然青年科学基金B类项目资助。

中山大学公共卫生学院(深圳)刘斯洋副教授获国自然青年科学基金B类项目资助。

刘斯洋副教授2021年1月入职中山大学公共卫生学院(深圳),长期从事遗传统计、生物信息学及人工智能领域方法的研发与应用研究;近年来,围绕如何高效识别疾病遗传与环境病因这一关键科学问题,研发了多项创新算法和方法,并将其应用于真实世界健康医疗大数据,系统解析生命早期妇幼人群疾病及中老年脑血管病的病因机制,构建了部分疾病的预警与干预模型;以第一作者或通讯作者(含共同)在《CELL》《NATURE》《BLOOD》《J HEPATOL》等国际顶级期刊发表论文20余篇,获授权发明专利5项;主持国家自然科学基金项目3项、广东省高层次人才项目和深圳市科技项目各1项,为课题骨干参与国家重点研发计划、广东省区域联合重点基金等科研任务。

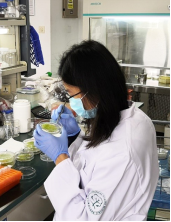

湖北大学化学化工学院陈苗苗教授申报的“食品安全传感检测”,成功获批青年科学基金项目(B类)(原优秀青年科学基金项目)。

该项目将花生黄曲霉毒素污染防控关口前移,聚焦花生黄曲霉侵染产毒柔性传感原位监测方法,揭示ARC菌剂对花生黄曲霉菌生长、侵染和产毒阻控靶点,解析抑制作用机制,旨在为花生等粮油食品真菌毒素污染高效防控提供重要理论基础。

陈苗苗教授长期致力于食品安全传感检测方法研究,相关成果发表在Chemical Society Reviews、Advanced Functional Materials、Analytical Chemistry、Food Chemistry等国际学术期刊。近五年先后承担国家自然科学基金、湖北省杰出青年基金等科研项目7项,获授权专利3项。

安徽农业大学植物保护学院陈静教授主持的国家自然科学基金青年项目(B类)《辣椒天然抗病蛋白L3识别病毒激活免疫的分子机制研究》成功获批立项,资助金额200万元。

陈静教授本硕毕业于安徽农业大学植物保护学院,博士毕业于南京农业大学。 2022年12月经“高层次人才引进计划”全职到安徽农业大学植物保护学院,致力于植物抗病毒免疫领域科学研究。他潜心钻研,孜孜以求,曾以第一作者在Nature《自然》正刊发表论文,并以独立通讯作者在病原学顶刊PLoS Pathogens等国际知名期刊发表论文。

上海辰山植物园药用植物与次生代谢研究组许晶晶副研究员获国自然青年科学基金B类项目资助,申报项目为《植物天然产物合成和调控》,资助经费200万元。

许晶晶博士长期致力于植物代谢研究,在辅酶Q合成途径方面取得了一系列创新性成果。近几年作为第一或通讯作者在Cell,Science Advances,Metabolic Engineering,Plant Communications,aBIOTECH 等发表论文7篇。同时,获得2项辅酶Q相关的国家专利授权,并提交了一项辅酶Q10合成元件的PCT国际专利申请。先后获国家自然科学基金青年项目及面上项目资助。此次获批项目将围绕植物辅酶Q途径展开深入研究,有望推动该领域的新突破。

广州市妇女儿童医疗中心刘超研究员获2025年度青年科学基金项目(B类)项目资助。

刘超博士为广州妇儿中心优生围产研究所研究员。本科毕业于山东大学,2016年于中国科学院动物研究所获得博士学位。主要从事蛋白质泛素化和类泛素化修饰在减数分裂、精子形态建成等过程中的调控机制研究,并探索其与男性生殖系统遗传性疾病的关系,在克氏综合症、无头精子症、男性迟发性性腺机能减退症等方面开展了部分工作。

近5年主持国自然面上项目2项、参与国家重点研发计划子课题3项。迄今已在EMBOJ、Curr Biol、Nat.Commun、Adv.Sci、Autophagy、Am.J.Hum.Genet、NucleicAcidsRes等杂志发表论文60余篇。曾获中国动物学会生殖生物学分会青年科技奖、妇幼健康研究会自然科学一等奖、教育部科技进步奖二等奖等。

浙江农科院蔬菜研究所刘娜研究员获2025年度青年科学基金项目(B类)资助。

长期从事菜用豌豆、菜用大豆等豆类蔬菜种质资源精准鉴定、优异基因挖掘与新品种选育研究。浙江省杰出青年基金项目获得者。主持国家自然科学基金、浙江省蔬菜新品种选育重大专项课题、浙江省重点研发课题等十余项。近年来以第一或通讯作者在Nature Genetics、Molecular Plant、Horticultural Research等国际权威期刊上发表论文10余篇,第一完成人育成菜用豌豆新品种2个,获国家发明专利授权1项、软件著作权10余项。兼任湘湖实验室(农业浙江省实验室)蔬菜核心种源创制方向负责人、农产品质量安全全国重点实验室学术骨干、农业农村部南方豆类蔬菜种质创新与分子育种重点实验室学术骨干、中国园艺学会豆类蔬菜分会副秘书长等。

中国农业科学院棉花研究所葛晓阳研究员获B类项目(原优青)资助。

葛晓阳,1987年生,研究员,博士生导师,中棉所棉花分子遗传改良团队骨干成员,聚焦棉花高效转化体系优化和株型抗病性的协同改良,建立了无基因型依赖的棉花高效转化体系,挖掘了调控株型和抗病性的多效性基因,为实现棉花多性状协同改良提供了优异种质和技术支撑;先后主持国家自然科学基金青年项目、面上项目各1项,获批河南省优秀青年基金项目;授权国家发明专利6项;2023年入选中国农科院“优秀青年人才”;以第一作者或通讯作者(含共同)在《自然·遗传学(Nature Genetics)》《自然通讯(Nature Communications)》《植物细胞(The Plant Cell)》等期刊发表文章20余篇。

依托此次获批的国家自然科学基金青年科学基金B类项目“棉花生物技术及优异性状形成机制解析”,葛晓阳研究员将进一步聚焦棉花株型改良、抗病性和早熟性的协同改良深入开展研究,着力为棉花产业高质量可持续发展提供优异靶标和骨干种质。

中国农科院蔬菜花卉所张金喆副研究员获B类项目(原优青)资助。

张金喆,1989年生,中国农科院蔬菜花卉所副研究员。2011年7月获西北农林科技大学农学学士学位,2017年7月获北京大学理学博士学位。蔬菜功能基因组创新团队骨干成员,长期致力于番茄风味物质代谢调控的分子机理研究,发现了“糖刹车”基因CDPK27等多个控制风味物质积累的关键基因,完善了风味调控的分子网络,为番茄风味改良提供了重要靶标和理论指导。先后主持国家自然科学基金青年项目、面上项目各1项;授权国家发明专利4项;获植物新品种权2项;2020年获中国农业科学院杰出科技创新奖;2023年入选中国农科院蔬菜花卉所“中蔬英才所级青年英才”。共发表SCI论文22篇,其中以第一作者或通讯作者在Nature(2篇)、the Plant Cell、Cell Research、Molecular Plant等期刊发表论文8篇。

中国科学院金属研究所徐伟副研究员获B类项目(原优青)资助。

徐伟,男,博士毕业于中国科学技术大学,中国 科学院金属研究所副研究员。曾入选中国科协第八届青年人才托举工程以及沈阳市杰出人才。致力于纳米结构铝合金的研究,旨在利用纳米尺度低能晶界调控铝合金的结构与性能,以第一/通讯作者在 Science、Advanced Materials、Acta Materialia 等期刊发表论文 10 余篇,授权发明专利3项。主持国家自然科学青年基金和面上基金、中国博士后科学基金面上资助、沈阳材料科学国家研究中心基金等项目。

中国科学院金属研究所张龙研究员获B类项目(原优青)资助。

张龙,中国科学院金属研究所研究员,博士生导师。2010年获北京理工大学工学学士学位,2016年获中国科学院大学工学博士学位。主要开展非晶内生复合材料与高熵合金的设计开发、组织调控和力学行为研究。目前已发表SCI论文60余篇,其中包括以第一作者或通讯作者在Nature Commun.、PRL、Acta Mater.、JMST、Scripta Mater.、APL等重要学术期刊上发表30余篇。提交中国发明专利申请十余项,其中已获授权6项。研究成果为开发高性能非晶内生复合材料和高熵合金奠定了基础,团队开发的系列性能优异的非晶复合材料和高熵合金已在多个领域获得了成功应用。

中国科学院金属研究所谭浩项目研究员获B类项目(原优青)资助。

谭浩,中国科学院金属研究所项目研究员,硕士生导师。2020年获中国科学院山西煤炭化学研究所理学博士学位。主要围绕半导体材料在光催化资源小分子转化方面所存在的关键科学问题:吸光能力弱、载流子复合严重、缺乏高效表面活性位等,设计新结构光催化材料并开展相关研究工作。主要研究方向包括:单原子光催化材料开发设计研究;半导体光催化材料在资源小分子(H2O,O2,CO2等)转化方面应用研究;光催化器件设计组装及其在能源与环境领域的应用研究。曾承担国家重点研发计划项目项目骨干,国家自然科学基金青年项目等。

温州医科大学附属第一医院王周光研究员获B类项目(原优青)资助。

王周光,温州医科大学附属第一医院科研部主任,浙江省领军创新团队负责人,浙江省杰青,浙江省特聘专家,大分子药物与规模化制备全国重点实验室主任助理,细胞生长因子药物和蛋白制剂国家工程研究中心主任助理。

长期聚焦FGF衰老与再生调控及新药研发”,近年围绕FGF与衰老再生,以第一/通讯作者在Nature Aging, Science Advance, Advanced Materials, Advanced Science等发表高水平SCI论文40余篇,其中10篇IF≥20。累计他引超过14000次,H指数37。主持国家青年科学基金项目(B类,原优青),国家级自然面上(2项)/青年基金(C类),浙江省杰出青年等基金10余项。作为负责人获批浙江省细胞生长因子与衰老及再生领军创新团队,实现该项目温州“零”的突破。核心参与全国教学成果奖,获全国教学成果二等奖,王正国院士创伤医学奖创新奖,中华医学科技二等奖,浙江省医药卫生科技二等奖等。

燕山大学仝柯教授获B类项目(原优青)资助。

仝柯,燕山大学校聘教授。2013年在大连理工大学获学士学位,2018年以联合培养博士生身份赴日本国立材料研究所(NIMS)开展合作研究,2019年在大连理工大学获博士学位,毕业后在燕山大学开展博士后研究。2020年入选博士后创新人才支持计划。近5年发表SCI论文29篇,以第一/通讯作者在Nature、Nat Synth、Adv Funct Mater、PNAS、Acta Mater等发表论文16篇,参编专著2本。目前主要从事金刚石材料强韧化方面的研究。

广州海洋地质调查局张伟工程师获B类项目(原优青)资助。

扬州大学农学院马斌教授获B类项目(原优青)资助。

马斌,男,1992年出生,扬州大学教授,博士生导师,国家自然科学基金青年项目(B类)获得者(原国家优青)。2021年获中国科学院大学遗传学专业博士学位。2023年作为扬州大学高层次引进人才加入扬州大学农学院。曾获中国博士后创新人才支持计划、中国科学院特别研究助理、上海市超级博士后、江苏省双创团队、江苏省科协青年人才托举计划、扬州市绿扬金凤优秀博士等人才项目资助。

主要从事作物源库关系以及优质高产的遗传基础研究,先后主持科技创新2030农业生物育种重大项目子课题、国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金(面上和青年基金),海南种业实验室与中种“联合揭榜挂帅”项目、博士后创新人才支持计划和中国博士后面上项目等。申请5项国内发明专利和2项国际专利(PCT),已获得授权专利1项,在Nature Genetics,PNAS,Nature Communications,Molecular Plant,Journal of Integrative Plant Biology,Journal of Genetics and Genomics, Rice,Molecular Breeding,Star Protocols等国际期刊发表多篇学术论文。

![]()

目前正处于项目申报关键期,欢迎有需求的单位和人才,扫描下方二维码,与我们进一步沟通交流。有意申报2025海外优青新增批次的申请人,可以扫描右下方二维码,添加时代学者工作人员微信(微信号:shidaixuezhe2),一起准备申请事宜。