双缺陷位点对于将二氧化碳(CO2)还原为甲酸具有极高的效率,但大多数催化表面主要由惰性、无缺陷的铋(Bi)位点组成,导致了还原过程难以进行。

2025年2月25日,武汉理工大学罗雯副教授、麦立强教授、朱杰鑫博士、奥克兰大学王子运教授在国际顶级期刊Nature Communications发表题为《Activating inert non-defect sites in Bi catalysts using tensile strain engineering for highly active CO2electroreduction》的研究论文,Xingbao Chen、陆瑞虎为论文共同第一作者,罗雯副教授、朱杰鑫博士、王子运教授、麦立强教授为论文共同通讯作者。

双缺陷位点对于二氧化碳还原(CO2RR)形成甲酸具有很高的活性,然而大多数催化表面主要特征是惰性的非缺陷Bi位点。为克服这一限制,作者在整体非缺陷Bi位点上引入了拉伸应变。

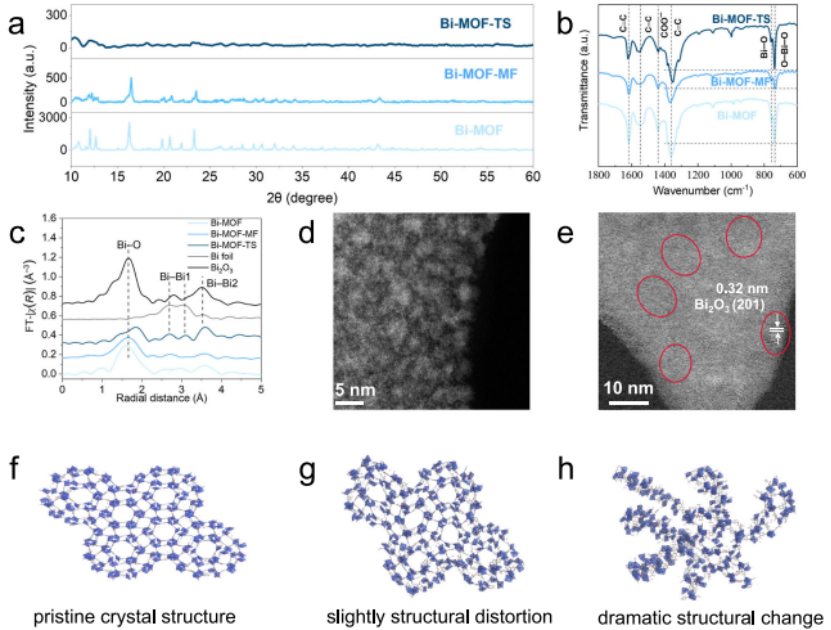

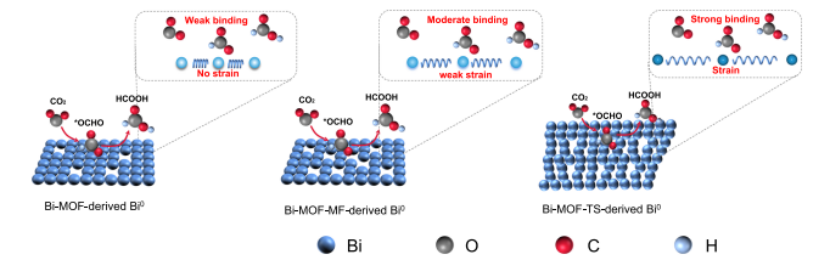

在快速热冲击下,基于bi的金属-有机框架(Bi-MOF-TS)表现出减弱的Bi-O键,并生成微小的铋(Bi)簇。在电化学还原过程中,这些簇会形成大量连续的空位,从而在周围广泛的无缺陷Bi位点上诱导出微弱的拉伸应变。这种应变增强了对OHCO中间体的吸附,并显著降低了反应能垒。因此,Bi-MOF-TS在800 mV的电位范围内实现了超过90%的法拉第效率,并且甲酸局部电流密度达到了-995±93 mA cm–2。

值得注意的是,Bi-MOF-TS在酸性电解液中表现出高达96±0.64%的HCOOH法拉第效率,以及在单次通过碳转化效率(SPCE)方面的高达62.0%。

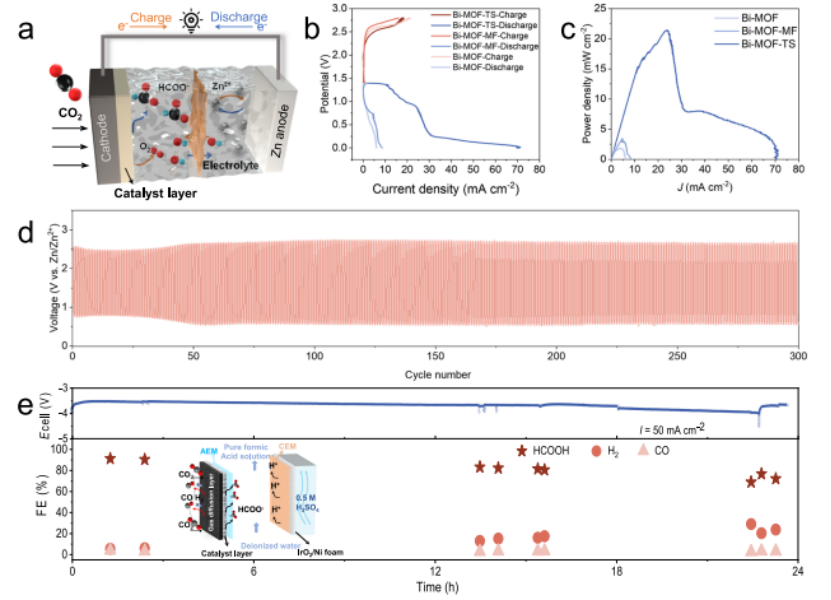

此外,以Bi-MOF-TS作为正极的Zn-CO2电池显示出21.4 毫瓦每平方厘米的峰值功率密度,并且在超过300个周期内保持稳定性。

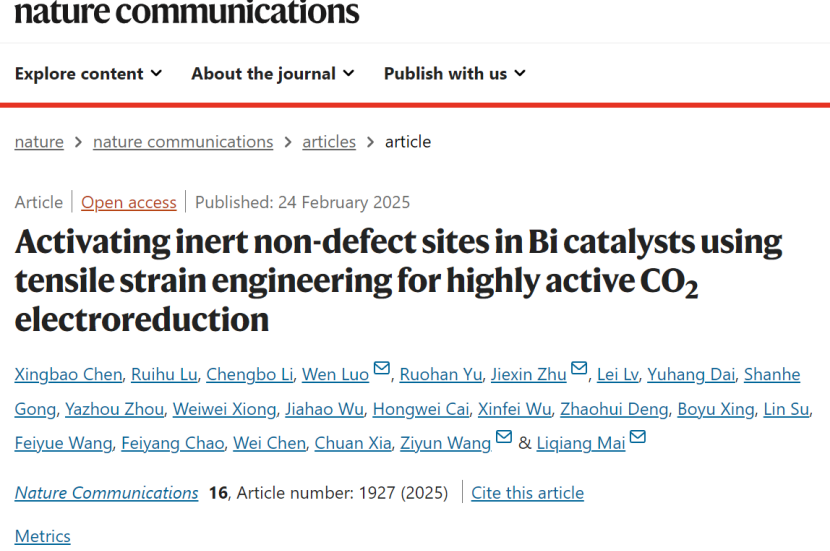

图1:密度泛函理论(DFT)计算

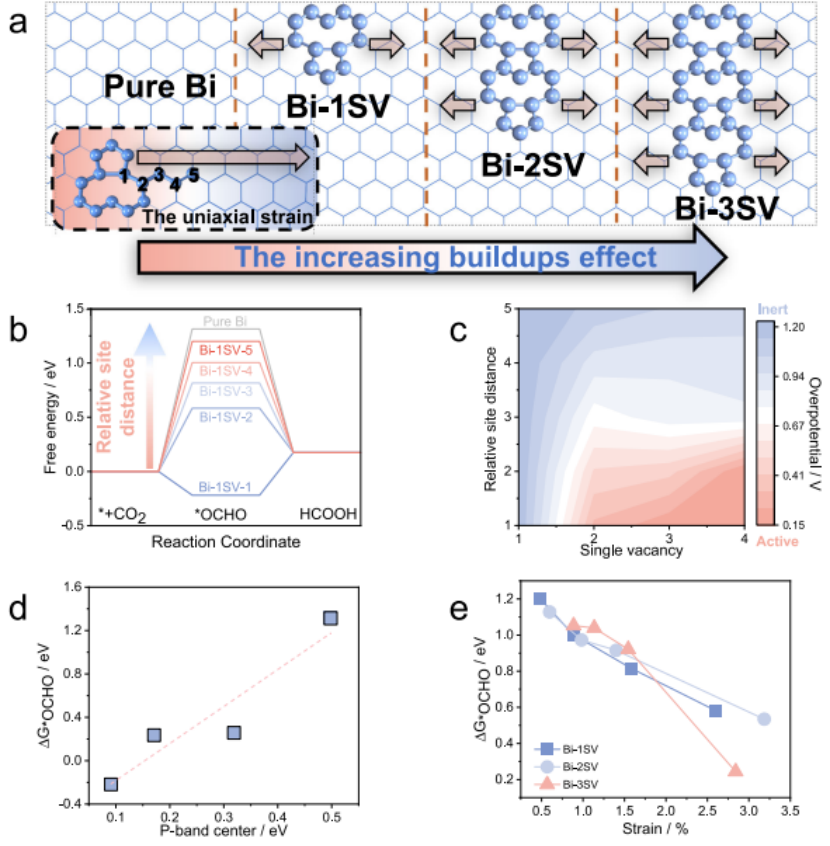

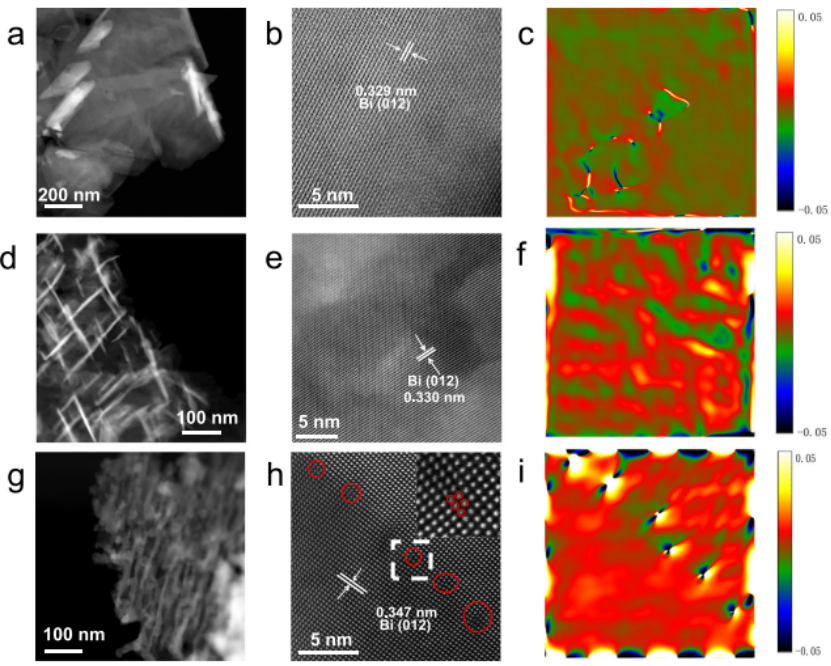

图2:材料表征

图3:CO2电还原性能

图4:原位X射线吸收光谱和拉曼光谱表征

图5:二氧化碳还原反应(CO2RR)后的催化剂结构表征

图6:不同应变下重构后的Bi0纳米片结构及其与*OCHO的结合能力比较示意图

图7:Zn-CO2电池和全固态二氧化碳还原反应器的性能

综上,作者通过引入拉伸应变工程,激活了惰性、无缺陷的铋(Bi)催化位点,用于高效电化学还原二氧化碳(CO2)生成甲酸。

利用快速热冲击处理和机械力处理,改变了基于铋的金属-有机框架(Bi-MOF)的结构,从而在广泛的非缺陷Bi位点上引入拉伸应变,显著提升了CO2还原反应(CO2RR)的性能。

有望推动CO2电还原技术的工业化应用,特别是在酸性电解液环境中,为实现可持续碳循环和清洁能源存储提供了重要的技术支持。

Chen, X., Lu, R., Li, C. et al. Activating inert non-defect sites in Bi catalysts using tensile strain engineering for highly active CO2 electroreduction. Nat. Commun., (2025).