设立开放基金课题是基于重点实验室“开放、流动、联合、竞争”的运行机制,鼓励实验室外科研人员合作开展前沿研究,以此提高实验室平台影响力和资源利用率。资助额度大多几万至十几万,资助期一般1-3年。时代学者汇总整理了近期的开放基金课题,相关学科人员可以关注:

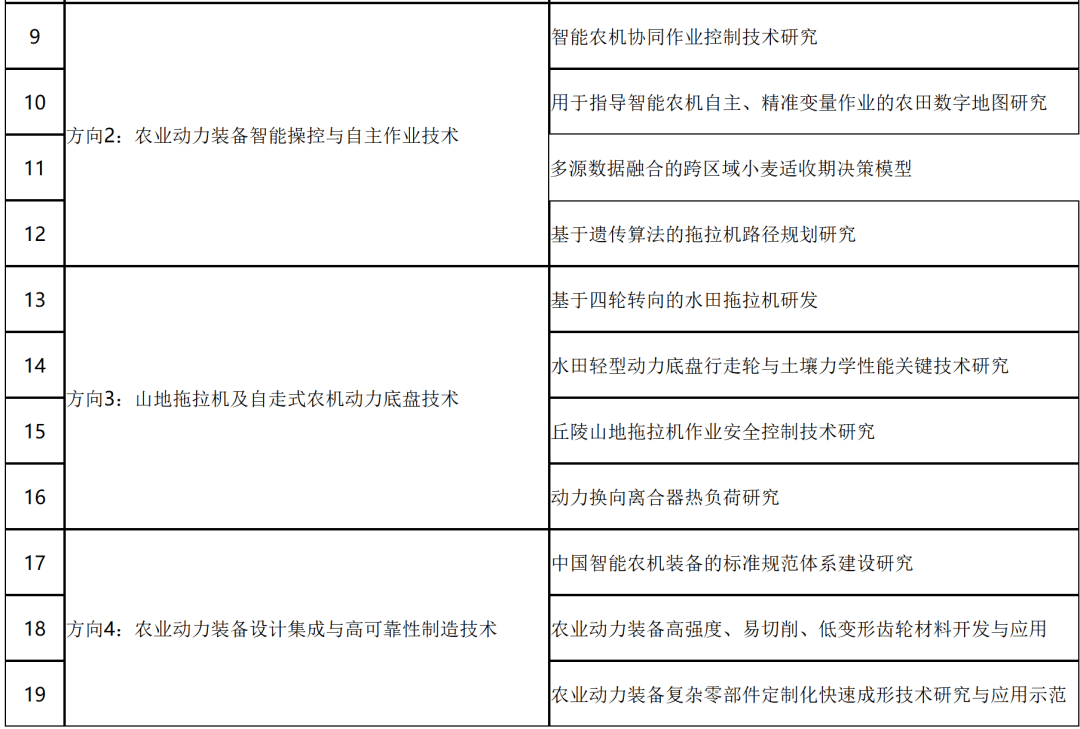

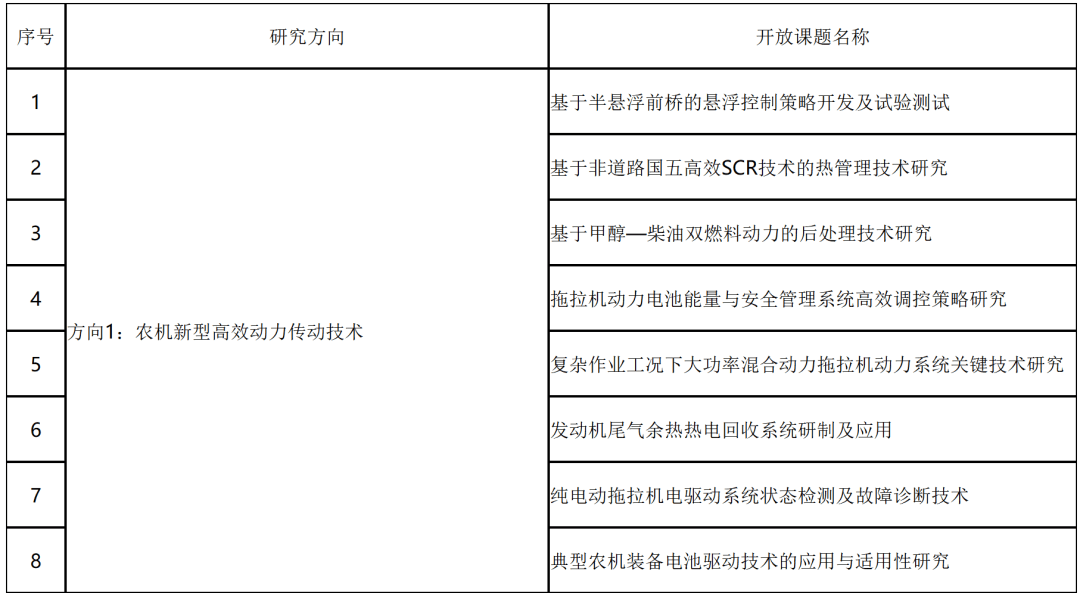

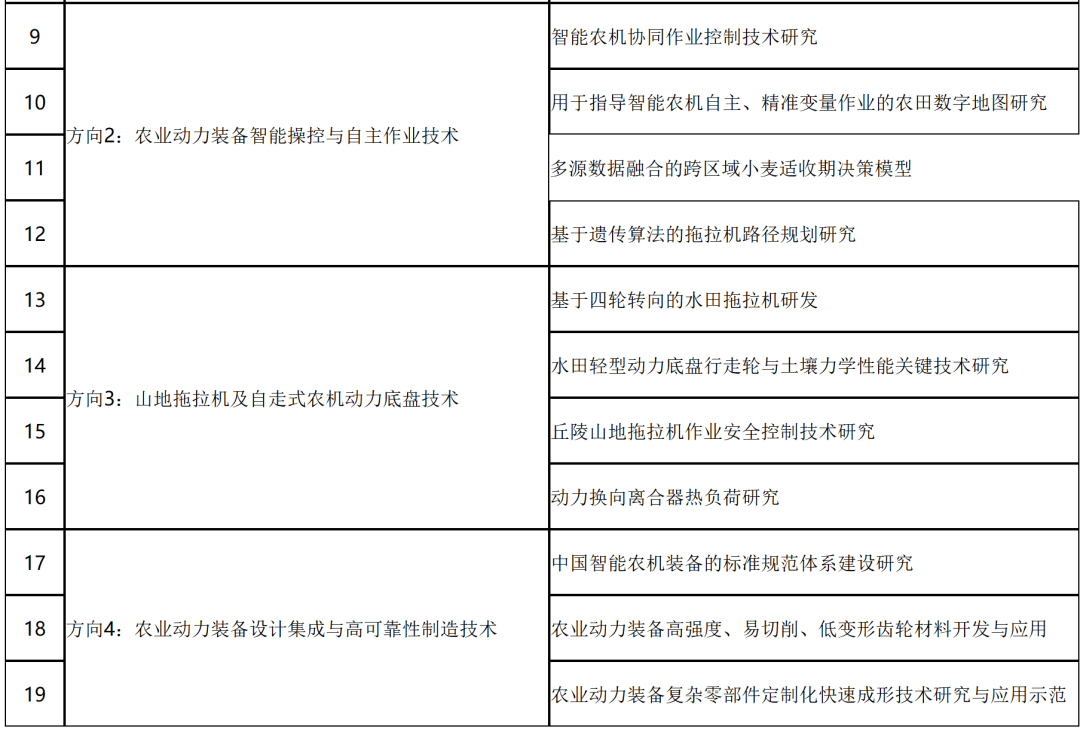

1.智能农业动力装备全国重点实验室2025年开放课题申请指南(2025年3月15日截止)

2.云南省无人自主系统重点实验室2025年度第二批开放课题申报通知(2025年3月14日截止)

云南省无人自主系统重点实验室依托于云南民族大学,经云南省科技厅批准,于2023年9月获批建设,为应用基础型重点实验室。重点实验室针对云南广袤的高原地理空间环境,服务于边境安全防控、复杂山地应急救灾、能源管线巡查等应用场景,着重突破应用场景中信息感知的无人化、智能化、网络化关键技术,围绕高原复杂环境下的核心特殊问题,在多尺度多元高动态信息处理、异构多无人系统自主协同规划、感知网自主组织等关键领域实现特色创新、协同创新、前沿创新。

为推动无人自主系统领域的基础研究和技术创新,引领无人自主系统技术持续创新发展,充分发挥重点实验室的工作条件,吸引优秀人才来实验室工作或开展高层次、高水平的理论与技术合作创新研究,取得高水平、高影响力的研究成果,特设立开放研究课题。

一、重点支持方向

方向一:无人系统智能感知与定位技术

主要支持内容:

1、大规模非结构场景三维即时建图

2、广域无GNSS环境下的无人系统自主定位

3、面向无人机航迹规划的视觉深度估计

4、基于视觉深度估计的建图与定位技术

5、弱纹理环境下融合视觉和惯性测量单元的里程计技术

6、其他。

方向二:无人系统规划与控制技术

主要支持内容:

1、未知环境下动态目标追踪实时路径规划技术

2、视觉引导的固定线路巡检航迹规划技术

3、动作语义识别的无人系统运动规划技术

4、低算力高时效约束的无人机飞行控制技术

5、大规模室外环境下基于视觉深度估计的即时航迹规划技术

6、其他。

方向三:无人系统社会学理论与政策研究

主要支持内容:

1、低空经济相关政策理论与无人机应用

2、高原特色农业相关政策理论与无人机应用

3、生态环境保护相关政策理论与无人机应用

4、其他

二、申请人资格与资助额度

1、课题申请者应具有博士学位或高级职称,须为高校或科研机构从事基础理论或应用基础研究的科研人员。

2、开放课题分为重点课题及一般课题两类,重点课题的资助额度为5万元/项,一般课题的资助额度为3万元/项。

三、课题结题要求

1、在课题执行期间,获资助者至少来重点实验室开展一次合作研究与交流。

2、开放课题成果主要包括论文、专利、原理样机(含虚拟)、专著等。方向一、方向二的重点课题结题验收时须至少提交1份研究报告+原理样机(含虚拟),或发表2篇SCI论文(中科院三区及以上)并提交1份结题研究报告;一般课题结题验收时须至少提交1份研究报告+原理样机(含虚拟),或发表1篇SCI论文(中科院三区及以上)并提交1份结题研究报告。方向三的重点课题结题验收时须至少提交1份研究报告(不少于6万字),提交1篇决策咨询报告(受到省级有关部门厅级及以上领导批示)或发表1篇SSCI(三区及以上)/CSSCI(不含扩展板、集刊)论文或2篇北核期刊论文;一般课题结题验收时须至少提交1份研究报告(不少于4万字),发表1篇SSCI(三区及以上)或CSSCI(含扩展板、集刊)论文或1篇北核期刊论文。

3、开放课题取得的研究成果和知识产权,由重点实验室与申请人共同所有和共享,鼓励与重点实验室专职人员开展合作研究,并将合作的重点实验室专职人员列为论文的共同作者。

4、申请人须在所取得的研究成果和知识产权中对重点实验室进行署名,否则不计入结题成果。署名方式如下:(a)论文须以云南省无人自主系统重点实验室为第一通讯单位,并标注开放课题号,中文标注:“云南省无人自主系统重点实验室,资助号:XXX”,英文标注:Yunnan Key Laboratory of Unmanned Autonomous Systems (Grant No. XXX)。(b)对于专著、研究报告、决策咨询报告等研究成果,除了署名工作单位信息外,还应在适当位置标明“云南省无人自主系统重点实验室开放课题”和资助编号(英文为“Supported by the Foundation of Yunnan Key Laboratory of Unmanned Autonomous Systems, Grant No. XXX”)。

5、开放课题结题须达到约定成果要求和相关经费使用要求,重点实验室组织专家评审通过后,出具《云南省无人自主系统重点实验室开放课题结题证明》。

四、项目的实施与管理

1、批准的开放课题资助经费实行课题负责人负责制,专款专用。经费的使用范围:开展实验所需的小型设备、材料、测试、计算费等;论文相关的打印、复印、出版费等;与课题有关的学术活动费、差旅费等,不得列支间接费用。

2、开放课题立项后,重点实验室争取在符合云南民族大学财务制度条件下,将经费直接拨付给申请人单位供申请人使用。若课题经费无法转出,则需在云南民族大学报销使用,报销须符合云南民族大学财务管理规定,支付课题研究直接费用,由云南民族大学校内财务助理协助实施。

3、开放课题执行期1年,课题负责人须在课题资助期限截止30日前提交结题报告与研究成果等材料,并编制课题经费决算。

4、课题负责人按照计划书开展研究工作。如有不能按期完成研究计划的,课题负责人应当于课题资助期限截止90日前提出延期申请,申请延长期限不得超过三个月。

五、申请程序

1、开放课题申请人应认真阅读申报通知,申报课题须符合本实验室的研究方向。

2、本次开放课题申请截止时间为2025年3月14日17:00。申请者下载开放课题申报书(申报书模板详见文末附件),填写好纸质申请书(一式三份),经所在单位同意盖章后寄送至重点实验室,电子版同时发送到重点实验室联系人邮箱。

3、课题最终资助名单将由重点实验室组织领域专家评审并报送重点实验室学术委员会决议后确定。

4、获资助者与重点实验室签订开放课题合同。

六、联系方式

联系人:赵老师

电话:18944601125

电子信箱:zl_817@126.com

地址:云南省昆明市呈贡区月华街2929号,云南民族大学,厚德院7楼,云南省无人自主系统重点实验室

3.上海市法医学重点实验室暨司法部司法鉴定重点实验室2025年度开放课题申请指南(2024年3月12日截止)

4.食品营养与健康四川省高等学校重点实验室2025年度开放基金项目申报指南(2025年3月12日截止)

食品营养与健康四川省高等学校重点实验室于2025年1月获四川省教育厅批准立项建设,依托四川旅游学院烹饪与食品科学工程学院,旨在提升食品营养与健康领域的自主创新及产业支撑能力,构建食品安全主动防控体系,助力国民营养计划实施与地区经济发展。为落实四川省教育厅关于高等学校重点实验室“开放、流动、联合、竞争”的运行机制,充分利用平台资源,促进与国内外科研单位合作交流,提升研究水平,努力将实验室建设成为高水平科研及优秀科技人才培养基地,现公布2025年开放课题申请指南如下:

01主要支持方向

(一)食品烹饪加工制造过程营养与安全调控

1.加工对食品营养成分影响及调控机制。

2.食品组分相互作用规律及分子机制。

3.热加工营养成分变化与危害物形成机制。

4.发酵食品配料及传统发酵食品安全与品质研究。

(二)食品营养机理与功能评价

1.营养成分协同作用与生理功能机理。

2.原料处理对营养因子提取得率影响。

3.营养因子分离纯化及结构鉴定。

(三)新型食品资源营养成分的挖掘与开发利用

1.新型食品资源营养成分分析。

2.生物活性成分功能评估。

3.活性天然产物挖掘与高值化开发。

(四)食品中危害物识别机制与风险评估

1.危害物快速识别机制研究。

2.食品保鲜过程品质调控机制。

3.危害物风险评估与数据库构建。

02申请要求

1.项目主持人应为高校、科研院所、企业中具有中级及以上专业技术职务且拥有硕士学位或以上的科研人员、工程技术人员。若申请者不具备硕士学位或中级及以上专业技术职称,需获高级专业技术职称人员推荐。

2.每人每年限申请一项课题,课题结题前不得再申请实验室其他年度开放课题。

3.研究课题须与重点实验室资助领域和方向相关,实验室外申请人需与食品营养与健康四川省高等学校重点实验室科研人员合作申请。

4.开放课题申请书须经本单位同意,经重点实验室学术委员会评审后择优资助。项目获批后,申请人需与实验室签订计划任务书,确保研究任务完成。

5.开放课题结束后三个月内,项目负责人填写《开放课题项目结题报告》,并提交学术论文复印件及有关软硬件原始资料。

03项目说明

1.本开放基金项目共设立重点项目、一般项目和专项项目,开放课题资助期原则上为1年,其中重点项目资助额度2万元,一般项目资助额度0.5万元。

2.开放基金资助项目成果(论文、专著、专利等)由实验室与研究者单位共有。重点项目结题要求:发表与课题相关的国内中文核心期刊以上论文2篇,或获得与课题内容相关的国家发明专利1项,或发表SCI论文1篇,或取得与课题相关的市厅级科技奖励、地方标准、学术专著等成果1项。一般项目结题要

求:发表中文核心期刊以上论文1篇或受理发明专利1项。3.开放基金指出课题所取得的研究成果(论文、专著、专利等),应标注食品营养与健康四川省高等学校重点实验室开放基金及项目编号,且将“食品营养与健康四川省高等学校重点实验室,四川旅游学院,四川成都610100”(英文:“Food Nutrition and Health Key Laboratory of Sichuan Universities, Sichuan Tourism University, Chengdu 610100, P.R. China”)列为完成单位之一,且实验室固定科研人员需作为成果参与者之一。

04 申报方式和时间

1.申请人需填写开放课题申请表(附件1),依据年度资助方向提出申请。纸质版申请表需签字、盖章(一式两份,双面打印),寄送至本实验室。电子版(PDF格式)发送至coccyc2014@163.com,邮件命名格式为“单位+姓名+开放课题名称”。

2.申报截止日期:2025年3月12日,逾期不予受理。

05 联系方式

1.邮寄地址:四川省成都市龙泉驿区红岭路459号,邮编610100

2.联系人:袁老师

3.联系电话:13880074714

4.E-mail:coccyc2014@163.com

5.关于公开征集农业装备技术全国重点实验室2025-2026年度开放课题的通知(2025年3月10日截止)

6.山东省环境过程与健康危害重点实验室2025年度开放基金申请通知(2025年2月28日截止)

7.黄河入海口陆海交互作用野外科学观测研究站开放基金申报指南(2025年度)(2025年2月28日截止)

秉持野外站“产、学、研”一体化的平台定位,为充分发挥野外站的地理优势和科研条件,增强野外站的基础理论和应用研究,鼓励和促进与国内外同行的合作交流,野外站特设置开放基金,诚挚邀请各有关领域的国内外学者、科研人员来本站进行科学研究。

一、拟资助领域和研究方向

2025年度开放基金课题是野外站的首批开放基金课题,将重点聚焦黄河三角洲陆海交互作用下的相关地质科学问题,研究海岸带侵蚀淤积及沉积物输运与沉积过程、地表径流-地下水-海水耦合作用及水循环规律,最终形成黄河三角洲地区自然资源系统演化规律和生态环境演化机理等相关成果。主要资助方向如下:

1.陆海交互带基础地质及沉积物输运与沉积过程观测与研究

(1)陆海交互带第四纪地层综合研究及含水层精细结构研究;

(2)海岸带侵蚀淤积及动力机制研究;

(3)陆海交互带河流入海沉积物通量、组成、运移与沉积过程及机理研究。

2.地表径流-地下水-海水耦合作用及水循环过程观测与研究

(1)黄河三角洲陆海交互带含水系统间水力联系及地下水循环模式研究;

(2)陆海交互带地下水溶质运移时空演化规律与驱动机制研究;

(3)地表径流-地下水-海水耦合作用、潮间带地下水排泄通量研究;

(4)黄河口湿地系统水量、能量和生物地球化学物质的迁移转化及影响机制研究。

二、基金说明和申请要求

1.资助类别与期限

每项目资助金额为2万元,研究周期2年,项目执行期为2025年03月-2027年02月。

2.申请人条件

(1)具有高级及以上职称或具有博士学位;

(2)具有中级及以上职称或具有硕士学位,具有自然资源、生态环境等相关领域研究工作经历2年及以上,须经两位具有高级职称专家推荐。

3.申请要求

项目周期内,作为项目负责人只能申请1项,作为参与人员,最多只能申请2项。

三、项目申请与审批

1.申请人填写《自然资源部黄河入海口陆海交互作用野外科学观测研究站开放基金申请书》(一式两份,见附件),经签字及所在单位盖章后,于2025年2月28日前邮寄到野外站,同时提交申请书电子版。

2.开放基金由野外站组织专家进行评审,提交学术委员会讨论,确定资助项目和金额,并通知获得资助的申请人。

四、结题与考核指标

1.课题资助期内须发表SCI/EI论文(或同等级别科研成果)不少于1篇,相关奖励、论文等成果须注明野外站开放基金资助。

课题成果(发表论文、出版书籍、申报奖励等)应标注:

“本研究得到自然资源部黄河入海口陆海交互作用野外科学观测研究站开放课题(课题号)的支持”(英文标注:“Supported by Open Foundation of the Observation and Research Station of Land-Sea Interaction Field in the Yellow River Estuary,Ministry of Natural Resources(LSIORXXXXXX)”);

课题成果署名前二单位应包括“自然资源部黄河入海口陆海交互作用野外科学观测研究站”(英文名:“Observation and Research Station of Land-Sea Interaction Field in the Yellow River Estuary, Ministry of Natural Resources”)。

基金资助的相关成果未标注署名的(或标注不规范的),野外站有权视情收回基金资助。

2.开放基金课题负责人应按照课题任务书的要求,按期向野外站提交年度进展、结题报告和研究成果。

五、联系方式

联系人:窦文骏

邮 箱:douwenjun@mail.cgs.gov.cn

电 话:17664177036

地 址:山东省烟台市芝罘区机场路287号

邮 编:264000

8.美的“全重”蓝橙实验室2025年开放课题启动(2024年2月28日截止)

去年3月该开放课题基金首次设立,在学界获得良好反响,收到130余项申请。今年该项目于2月8日再次启动,面向学界开放申请。

为贯彻全国重点实验室“开放、流动、联合、竞争”的方针,支持科技工作者开展我国重载机器人技术的研究工作,本实验室特设立开放课题研究基金,鼓励本领域的科技人员开展研究工作。

本年度蓝橙实验室开放课题分为重点课题和一般课题,重点课题明确研究内容和指标,经费约25万/个;一般课题指定研究方向,由申报者确定研究内容和指标,经费8-10万/个。

重点课题

研究内容:针对重载RV减速器的早期磨损失效问题,建立实验室级别的关键配副润滑与磨损的等效快速测试、表征与评价方法,构建基于微观接触力学、断裂力学和流体力学的针齿-摆线轮接触副和曲柄轴-偏心滚子接触副润滑与磨损演化模型,阐明RV减速器早期磨损失效机制,指导RV减速器关键零部件的尺寸链、表面粗糙度、预紧量等关键工艺参数的设计与优化。对改进前后及进口产品三者进行同工况耐磨评价,建立不同工艺参数下的磨损进展图,实现以下三者中的一者:(1)改进后达到进口产品水平;(2)改进后的全寿命期间最大磨损量比改进前下降50%;(3)改进后产品在额定寿命前后的空程增加量≤45角秒,扭转刚度降低量≤30%。

研究内容:重载机器人传统的电机-减速机传动链方案易产生机械振动、传动误差等问题。研究适用于重载机器人的低速大转矩直驱方案,替代现有的电机-减速机方案。电机类型包括不限于游标电机、多层轴向磁通电机等。课题包含电机电磁设计、结构设计、驱动设计。实现电机的下述技术指标:(1)尺寸:直径小于800 mm,轴向高度小于800 mm;(2)TN曲线由下列3个工况点围定,堵转扭矩14.4 kNm,11.0 kNm @ 13 r/min,2.4 kNm @ 最高转速14.9 r/min。

研究内容:研究适用于重载高温高速场合具有转子电磁/机械/耐温等方面高可靠性的永磁电机电磁及机械拓扑结构,包括不限于永磁辅助式同步磁阻电机、磁通切换式永磁电机等。根据重载综合性能需求,实现额定功率-额定转速:8.3kW-3000rpm,最高转速6000rpm;在可靠性水平方面实现样机转子耐温180℃;满足在上述温度条件以±5000rpm加减速工况无故障运行超过500小时;功率密度(电磁部分)不小于600W/kg,转矩过载倍数达到3-4倍。

研究内容:针对重载工业机器人高刚度、高精度、超重载等需求,研究重载机器人高刚度、高性价比新型传动链,传动链形态方便整机集成设计,具备模块化、系列化、量产优势,实现以下两者中的一者:(1)重载机器人用高刚度传动链,相同额定扭矩下,扭转刚度>5倍RV减速机,支持整机刚度>5N/um,机械背隙10000Nm,机械背隙

研究内容:针对机器人加工系统动态运行精度低、加工动态载荷激励下结构下易发生颤振,导致加工精度低、表面质量差的问题,研究机器人系统动态精度补偿、加工工艺优化、振动抑制算法等技术,提升系统的加工作业能力。其中,动态载荷扰动下的系统轨迹精度优于±0.3mm;加工过程动态振幅减少50%以上。

研究内容:研究基于数据驱动的机器人具身智能模型的建立与训练方法,使该模型能够针对实际场景约束与用户语义化任务描述实现机器人指令自主生成。项目中产出的具身智能模型能够针对用户语义化描述产生适配库卡机器人的KRL指令文件,且机器人能够正常运行该文件,完成制造业中至少2个典型工作任务。模型能够根据深度视觉系统与机器人工作空间约束结合,生成的指令中应满足静态障碍物约束和机器人工作空间约束。

研究内容:面向高端制造自动化智能装配需求,研究多模态同步操作数据采集系统以及多模态融合机器人模仿学习控制技术,实现机器人的自主泛化精细操作,如轴孔装配等应用,数据采集频率不低于25Hz,能够完成不少于5种复杂接触任务,任务成功率>90%。

研究内容:面向工业大范围未知环境及高度定制化场景下重载移动机器人自主定位导航挑战,研究基于大模型辅助推理的实时无图化自主决策导航技术,实现可覆盖200m*200m大范围可变布局工业环境,基于目标指令自然理解的导航成功率>99%,目标位置精度

一般课题

减速机研究方向:针对RV减速器曲柄轴疲劳剥落问题的先进表面涂层工艺研究;RV减速器寿命测试过程中的在线监测技术,用于诊断RV减速器破坏起源位置;考虑实际配合尺寸链的RV减速器刚柔耦合多体动力学模型。

电机方面研究方向:内嵌式永磁电机DQ轴电流平面的转矩、定子磁链辨识标定方法;适用于重载高温高速场合具有转子电磁/机械/耐温等方面高可靠性的永磁电机电磁及机械拓扑结构;多电机并联伺服驱动控制方法,考虑增强同步性、消除传动背隙;辐条型或深V型转子拓扑的永磁电机转子后充磁方案设计;建模分析伺服电机安装部件的疲劳寿命及尺寸优化。

面向机器人化加工的高刚度高精度创新本体技术、面向超高负载(1000kg以上)场景的高性价比创新本体技术;重载机器人用创新重力平衡系统研究;工业机器人关节低速端编码器技术研究;基于加工需求的机器人本体正向设计技术,包括构型优化、传动链布局、精度与刚度匹配、加工系统与机器人整机的耦合机理等;开展高刚度高精度重载机器人产业和前沿技术趋势研究。

针对机器人复杂结构的动力学精确建模与不确定参数系统的控制研究,实现机器人在高速、大负载以及变负载等严苛工况下的高性能控制;重载机器人振动抑制与精度提升技术,通过辅助技术与设备在不改动现有机器人本体的前提下提升其性能;针对机器人加工需求,面向机器人焊接、打磨、铣削、制孔、增减材制造等领域,机器人工艺路径规划与多模式控制方法研究。

针对航空航天、能源装备、高端医疗等行业应用,研究大负载机械臂或移动作业机器人多任务自主决策机制、智能规划、人机协同、多模态信息融合与控制方法;研究高柔性,高密度触觉传感器设计及其配合视觉在智能装配、移动加工、人机协同等场景中的应用;研究航空航天等重点行业机器人化智能制造的关键技术,包括重载移动复合机器人超大尺度工件高精度随动加工技术,以及多机器人超大尺度工件原位加工关键技术等。

时间安排与联系方式

2025年2月8日 课题指南发布

2025年2月28日 申报截止,请申报者在此时间之前将电子盖章版申请书和电子版原版申请书发送到如下联系人邮箱

Email:operation.hhr@midea.com

蓝橙实验室,是依托美的集团的重载机器人全国重点实验室,2022年由国家科技部批准建设,是佛山市唯一的全国重点实验室,也是全国机器人领域唯一依托企业平台的全国重点实验室。实验室主要聚焦机器人核心零部件、整机设计、智能控制与智能应用等四大技术创新领域进行深入研究和探索。

实验室不仅在技术创新方面取得了显著成绩,还积极构建开放合作的创新生态,为中国工业机器人的科技创新和新质生产力发展提供了有力支撑。围绕产业链布局创新链,打造了一个开放创新的平台,促进了机器人产业链的紧密协同和生态融合。

此外,蓝橙实验室还设立了开放课题基金,鼓励申请者围绕核心零部件设计和整机系统设计等方向进行申报,以推动重载机器人前沿技术研究。

未来,蓝橙实验室将继续发挥其在前沿科技创新方面的领先优势,通过整合资源,为确保美的“科技领先”战略的落地,助力科技进步与产业升级,进而提升我国机器人产业的全球影响力和竞争力作出更多积极贡献。

9.关于申请小麦育种全国重点实验室开放课题的通知(2025年2月28日截止)

山东省农业科学院作物研究所作为实验室承建单位之一,在小麦基础理论研究和新品种选育方面具有良好的基础。为了进一步推动小麦学科发展,促进学术交流,充分发挥实验室的科研平台作用,现启动实验室开放课题申报工作,现将有关事项通知如下:

一、申请对象

国内外高等院校、科研院所、企事业单位的科研人员,在读博士后、博士均可根据本实验室的研究方向申请开放课题。拟支持重点项目、博士后项目和博士项目三个类别。其中,重点项目支持4项,每项支持15万元;博士后项目支持3项,每项支持10万元;博士项目2项,每项支持5万元。

二、主要申报研究方向

开放课题围绕本实验室的重点研究领域,包括但不限于以下方向:

1.小麦重要性状基因发掘与利用;

2.小麦育种技术体系创新与集成;

3.小麦新种质创制与重大新品种培育。

三、申报要求

1.申请重点项目人员须为在职、在岗科研人员,具有博士学位或中级及以上职称,并在相关领域有较好的研究基础;申请博士后项目人员须为在站博士后,需经导师同意;申请博士项目人员须为在读博士,在读院校应为近三年国际公认的三大世界大学排名体系(“泰晤士高等教育THE”“QS”“U.S.News”世界大学排名)中排在前200名高校或国内高校“双一流”建设学科院校,需经导师同意;年龄未满40周岁(截止至申请日)。

2.项目实施周期原则上为1年,具体实施周期在项目立项时明确。

3.开放课题由申请人所在单位与山东省农业科学院作物研究所共同承担,山东省农业科学院作物研究所为依托单位。

4.开放课题的有关论文、专著、成果评议鉴定资料等,均应标注:小麦育种全国重点实验室(英文名称:National Key Laboratory of Wheat Improvement),研究成果基金支持须标注项目号(批准后通知申请人)。

5.开放课题所取得的成果归实验室及申请人共同所有。

四、申报程序

1.申请人可自行与依托单位合作专家进行沟通,确定课题研究内容和目标,共同填写“小麦育种全国重点实验室开放课题申报书”(见附件)。

2.请于2025年2月28日前将申报书签章后报送山东省农业科学院作物研究所科技管理科(双面打印、简单装订、一式3份),同时将申报书电子版发送至kycybgs@sina.com(文件命名方式:申报单位-姓名-题目)。邮递地址:山东济南历城区工业北路23788号,王霞(收)13953163763,邮编:250100。

3.依托单位将组织有关专家对项目进行评审,评审结果及时通知相关申请人。

五、联系方式

联系人:王霞 0531-66659256 李法计 0531-66659561

10.新金属材料全国重点实验室-沙钢集团联合研发中心第二批开放课题申请指南(2025年2月28日截止)

为坚持“四个面向”,加强有组织科研建设,贯彻国家重点实验室“开放、流动、联合、竞争”的方针,使实验室发展成为具有国际学术水平、实验水平、管理水平的学术中心和人才培养基地,服务沙钢集团新材料科技创新发展,北京科技大学新金属材料全国重点实验室-沙钢集团联合研发中心(以下简称“联合研发中心”)向国内研究人员开放,并设立联合研发中心开放研究基金,吸引和聚集国内高水平知名科学家和学者来实验室开展合作研究或学术交流,以促进新思想、新原理的产生和应用于社会实践。现公布《新金属材料全国重点实验室-沙钢联合研发中心第二批开放研究基金指南》(以下简称《指南》)。

二、开放基金项目的资助对象

开放基金项目面向国内相关研究领域的高等学校、科研机构、具有代表性的产业部门,具备博士学位、高级技术职务的国内、外科技工作者,均可在《指南》规定的范围内提出资助申请。

三、开放基金项目的选题范围与类型

1.输纯氢管线配套焊接材料及焊缝抗氢机理研究

研究目标:面向未来氢能产业发展对长距离输氢管线的重大需求,针对输氢管线焊缝相比于母材钢板和热影响区在氢环境下更易出现氢脆现象的难题,开展输纯氢管线配套焊接材料的研究开发,对保障管道安全具有重大意义。本课题以X52-65级别输纯氢管线为研究对象,对其配套焊接材料及焊缝抗氢性能(包括纯氢环境下慢拉伸性能、断裂韧性、疲劳寿命)开展机理研究,为X50-60级别输氢管线配套焊接材料开发和焊缝氢相容性性能量化提供科学依据。

研究内容:①研究不同成分体系、微观组织的焊缝对氢扩散(或氢致裂纹敏感性)的影响;②研究焊缝夹杂物(类别、尺寸)对氢扩散(或氢致裂纹敏感性)的影响;③针对目标钢管,结合终端客户制管工艺,提出配套焊接用钢盘条及焊丝的设计开发方案。

考核指标:①研究确定不同的焊丝成分体系、焊缝微观组织及夹杂物对氢相容性性能(包括纯氢环境下慢拉伸性能、断裂韧性、疲劳寿命)的影响规律,确定纯输氢管线焊缝金属的设计准则;②基于以上研究成果开发的X52-65级别输纯氢管线配套焊丝或焊接用钢盘条,制成焊管后的焊缝金属需满足以下性能要求:焊缝硬度≤220HV10,按照GB/T 34542开展6.5MPa氢和惰性气体(N2)环境下的力学测试,焊缝断裂韧度K1H≥KIAPP且K1H≥55MPa·m1/2(按ASME B31标准执行),并提供焊缝慢拉伸、疲劳寿命性能测试数据。

项目经费:60万元

项目周期:2年

2.高牌号超薄无取向硅钢组织与织构演变机理研究

研究目标:面向新能源汽车和低空飞行器对驱动电机转速和效率提出的更高要求,围绕0.25、0.20和0.15mm厚度高牌号超薄无取向硅钢铁损P1.0/400分别不高于12.5W/kg、11.5W/kg和10.5W/kg的具体目标,解决目前400Hz条件下典型磁性能已不能代表高速电机真实需求的问题,开展800Hz和1000Hz条件下磁性能影响因素及变化规律的研究。本课题旨在研究高牌号超薄无取向硅钢组织、织构及磁性能的演变机理,为未来无取向硅钢产品升级换代和品质提升提供科学指导。

研究内容:①针对厚度0.15-0.25mm超薄高牌号无取向硅钢,研究热轧、常化和退火过程中的典型参数对其组织和典型织构演变、相互转换规律的影响;揭示最终成品板分别在400Hz、800Hz和1000Hz等服役条件下磁性能的影响因素及变化规律,并结合磁巴克豪森噪声信号测量手段揭示显微组织对磁性能的影响机制。②以工业生产的25WV1300热轧板为研究对象,明确典型的常化工艺参数对热轧和常化板组织及织构的影响规律,确定最佳的热轧和常化工艺参数,实现P1.0/400≤12.5W/kg。③通过热轧柱状晶控制,在实验室开展免常化高牌号无取向硅钢的机理性研究及高温亚稳铁素体轧制强化无取向硅钢的{100}织构研究。

考核指标:①建立厚度0.15-0.25mm超薄高牌号无取向硅钢的典型织构演变路径及相互转换规律模型,揭示成品板在400Hz、800Hz和1000Hz等服役条件下磁性能的影响因素;②基于以上研究成果设计开发的厚度0.15-0.25mm超薄高牌号无取向硅钢,铁损P1.0/400满足以下目标:厚度0.25mm,P1.0/400≤12.5W/kg;厚度0.20mm,P1.0/400≤11.5W/kg;厚度0.15mm,P1.0/400≤10.5W/kg。

项目经费:30万元

项目周期:1-2年

3.螺栓用沉淀强化超高强抗氢奥氏体不锈钢研制

研究目标:针对高强度级别螺栓等紧固件大多是由沉淀强化马氏体不锈钢制备(如17-4PH、15-6PH等)的现状,解决沉淀强化马氏体不锈钢容易发生氢脆的问题,开展替代材料的研制,提高螺栓钢强度级别及其耐氢致延迟断裂性能,从而提高装备安全服役寿命。本课题旨在利用耐蚀性良好且氢脆敏感性低的316等奥氏体不锈钢,通过应变时效的方法提高其强度,以获得与马氏体不锈钢强度相当且具有优良抗氢脆性能的超高强奥氏体不锈钢。

研究内容:①开展应变-时效奥氏体不锈钢的微观组织演化和力学性能研究;②开展M23C6碳化物的氢捕获行为和微观机理研究;③开展应变-时效奥氏体不锈钢的抗氢脆性能和耐蚀性能研究;④开展应变-时效奥氏体不锈钢的抗氢脆性能及机理研究。

项目目标:基于以上研究成果研制的超高强抗氢奥氏体不锈钢屈服强度>1000MPa,延伸率>20%,抗氢脆性能相对于15-6PH或17-4PH提高30%以上。

项目经费:30万元

项目周期:1-2年

4.电磁搅拌对连铸高碳钢小方坯宏观传输行为的影响研究

研究目标:针对电磁搅拌对连铸过程影响规律的基础问题,开展基于M-EMS(结晶器电磁搅拌)和F-EMS(凝固末端电磁搅拌)凝固模型研究,包括M-EMS对结晶器流动、液面状态、温度场和初始凝固的影响,以及F-EMS对糊状区宏观传输行为的调控效果,形成相关的模拟和理论技术。本课题通过建立多相多物理场耦合模型,探究电磁搅拌对连铸高碳钢小方坯宏观传输行为的影响,为制定合理的搅拌参数和选用合适的搅拌器提供指导。

研究内容:以连铸140×140mm小方坯82B钢为例:①围绕高碳钢小方坯连铸工艺特征,建立多相多物理场耦合数值模型;②研究M-EMS参数对初始凝固和液面行为的影响,提出合理的搅拌参数,改善结晶器弯月面处的温度和流动,保证保护渣熔化且不会造成卷渣,且有利于预测凝固组织演变规律;③分析F-EMS参数对小方坯凝固过程中钢液热量传递、流动以及凝固偏析等传输行为的影响,为改善小方坯中心质量提供科学依据。

考核指标:基于以上研究成果,结合生产现场的设备和工艺实际情况,提出合理的M-EMS和F-EMS结构图纸及其相应的参数,提供电磁搅拌器设备方案、电磁搅拌效果优化的指导方案以及详细的模拟分析和工艺分析总结报告。

项目经费:30万元

项目周期:1-2年

5.钢渣高效捕集固化二氧化碳关键技术研究

研究目标:中国钢铁行业每年产生的钢渣数量近1亿吨,钢渣资源化利用具有显著的经济效益和环境效益。钢渣中含有大量CaO等碱性氧化物,每吨钢渣理论上可以吸收150kg左右的CO2。本课题旨在开展钢渣高效捕集固化二氧化碳关键技术研究,通过钢渣捕集烟气中CO2,实现CO2减排,同时降低钢渣中游离氧化钙含量,提高钢渣稳定性,促进钢渣的资源化利用。

研究内容:①系统研究各工艺参数对钢渣固化CO2过程的影响,探明高效固化的反应机理,确定钢渣深度固化CO2的技术方案;②基于钢渣深度固化CO2工艺技术,探究固碳工艺和固碳量对钢渣性能的影响规律;③基于固碳钢渣的特性,研究固碳钢渣的高效资源化利用途径,如用于道路骨料及胶凝材料等。

考核指标:基于以上研究成果,提出钢渣深度固化CO2的技术方案和钢渣高效资源化利用方案,以实现钢铁烟气二氧化碳捕集和钢渣高效稳定化处理。

项目经费:30万元

项目周期:1-2年

四、开放基金项目的申请程序

1.申请者一般应具有高级专业技术职称,不具有高级专业技术职称的申请者,必须具有博士学位且博士毕业后从事所申请方向研究2年及以上科研经历,并由两名具有高级专业职称的同行专家推荐。申请的项目需符合《指南》中的项目设置,申请人和项目需符合新金属材料全国重点实验室《开放研究基金管理办法》和《客座研究人员管理暂行办法》的相关规定;能够达到上述条件的国内外人员均可提出申请。申请者和项目组主要成员承担在研和申请的实验室开放基金项目数不得超过两项。

2.开放基金项目执行期限原则上不超过3年,一般项目执行期限原则上不超过2年。特别优秀的或有潜力的研究人员,经联合研发中心管理委员会批准可追加资助。

3.申请者必须填写《新金属材料全国重点实验室-沙钢集团联合研发中心开放研究基金课题申请书》,实验室外部人员必须在申请书上填写我室固定人员为合作研究者且必须经过本人确认,且愿意承担相应的合作研究责任!经所在单位同意后,将加盖单位公章的申请书一式三份寄至新金属材料全国重点实验室合作者处,由国重合作者签字后,在规定时间前交至科研处,同时将word版申请书发至sklammopen@ustb.edu.cn。

4.申请材料提交截至日期:2025年2月28日。

5.实验室进行初审,如未通过,回复并通报结果。

6.联合研发中心管理委员会组织同行专家对初审通过的项目组织答辩和评审,最终由联合研发中心管理委员会主任审定。

7.实验室通报并回复最终审定结果。

8.项目负责人提交任务书并启动。受资助者必须按模板规定详细填写《新金属材料全国重点实验室-沙钢集团联合研发中心开放基金资助项目任务书》,加盖单位公章的任务书一式四份寄至新金属材料全国重点实验室合作者处,由实验室合作者签字后交至科研处,同时将word版任务书发至 sklammopen@ustb.edu.cn。

五、开放基金项目的实施与检查

1.联合研发中心管理委员会对开放基金项目进行管理。

2.开放基金项目实施过程中,原则上不应随意更改原定的研究内容和研究目标。如涉及到预定目标、研究内容、计划实施等的改变,以及提前结题或延长年限等变动,必须由申请人在项目研究期限的一半时间前(一般为一年前)提出变更申请,报联合研发中心管理委员会主任审批。

3.一般情况下,开放基金项目负责人不得代理或更换,遇有特殊情况,需报联合研发中心管理委员会审批及备案。

4.联合研发中心管理委员会每年度对开放基金项目的执行情况进行检查。项目负责人应于每年度12月31日前提交《基金资助项目年度进展报告》。内容包括:a. 年度进展情况;b. 成果和论著的书面材料;c. 经费使用情况及下一年度研究计划。管委会对项目的年度进展和成果情况进行中期评议,以确定第二年度的资助强度。对不按时报送进展报告、工作无进展、经费使用不当的项目,缓拨下期经费。项目负责人如不能纠正、补报,实验室将中止资助。

5.对于不能完成开放基金项目研究目标和科研成果目标的,项目负责人又不能采取补救措施的,将终止该项目负责人申请本室开放基金项目资格5年,同时终止该项目组成员申请本室开放基金项目资格2年。

6.开放基金项目完成后,项目负责人填写项目结题报告,三个月内向实验室报送《开放研究基金资助项目总结报告》,学术论文复印件及有关的软硬件原始资料。联合研发中心管理委员会将对项目完成情况进行评议,达到任务书要求时准予结题。提交的材料包括但不限于:

1) 研究工作总结及研究报告;

2) 发表学术论文复印件,著作;

3) 专利与获奖成果证书复印件;

4) 经费决算;

5) 对项目发展的设想;

6) 研究工作中的原始技术档案、数据记录、图纸、底片、软件、程序等和其它资料,以及目录清单。

7.结题报告须经联合研发中心管理委员会验收通过后,项目负责人方可再申请新项目。

8.国重合作者应积极参与所联系项目的研究,并负责该研究工作的进展与成果落实。

七、开放基金项目的成果管理及评价

1.科研成果署名及归属:开放基金项目的有关论文、专著等科研成果,均应标注“新金属材料全国重点实验室开放基金资助项目+项目编号”(英文名称:Supported by State Key Laboratory for Advanced Metals and Materials+项目编号);论文作者署名,应至少包含新金属材料全国重点实验室合作者和沙钢集团合作者;开放基金项目所取得的科研数据、论文和各种报告等成果,归新金属材料全国重点实验室、沙钢集团和项目负责人依托单位三方共有。

2.优秀科研项目奖励:对于高质量完成的开放基金项目,经同行评审和我室学术委员会审定批准后,可以在同级别资助项目内滚动支持或在高一级项目级别申请上予以优先资助。

八、开放基金项目的经费使用与拨付管理

1.项目经费支出范围及比例

项目支出预算包括科研业务费、项目津贴费和其它费,具体如下:

1) 开放基金项目中,科研业务费占不低于60%(测试、计算、分析费;能动费;会议差旅费;文献资料、论文版面费;实验材料费;标本、样品的采集加工费;学生劳务费。)

2) 项目津贴费:研发人员劳务费和专家咨询费及管理费不高于40%。

2.项目经费的拨付与使用管理

1) 本开放基金项目的资助经费一般情况下拨付至项目负责人依托单位,所拨付资助经费的管理和使用应严格按照国家科技部、财政部和教育部等相关部委的有关财务制度执行,单独建帐设卡。所资助经费的拨付情况由联合研发中心管理委员会视年度工作计划确定。

2) 开放基金项目经费专款专用,不得挪作他用,一经发现,中止资助。

3) 对于进行中期终止的研究项目,实验室将中止资助,将根据情况全部或部分收回已拨付资助经费,用于资助其它项目。

九、其他

1.本指南解释权属于北京科技大学新金属材料全国重点实验室。

2.相关内容和表格可在北京科技大学新金属材料全国重点实验室网页上下载。

3.联 系 人:尚成嘉 衣 凤 谢振家

4.通讯地址:北京市海淀区学院路30号 北京科技大学新金属材料全国重点实验室

5.邮政编码:100083

6.传 真:010-62333447

7.电 话:18210269805

关注微信公众号:时代学者,后台回复“0223课题”,获取以上重点实验室开放课题申请书模板

近期为各类人才项目的密集申报期,许多海外学者向我们咨询项目申请相关问题。时代学者基于多年服务经验,为海外人才免费提供一对一评估、项目匹配分析及单位内推对接等服务。有需求的海外人才联系工作人员(微信号:shidaixuezhe2)预约评估。