1

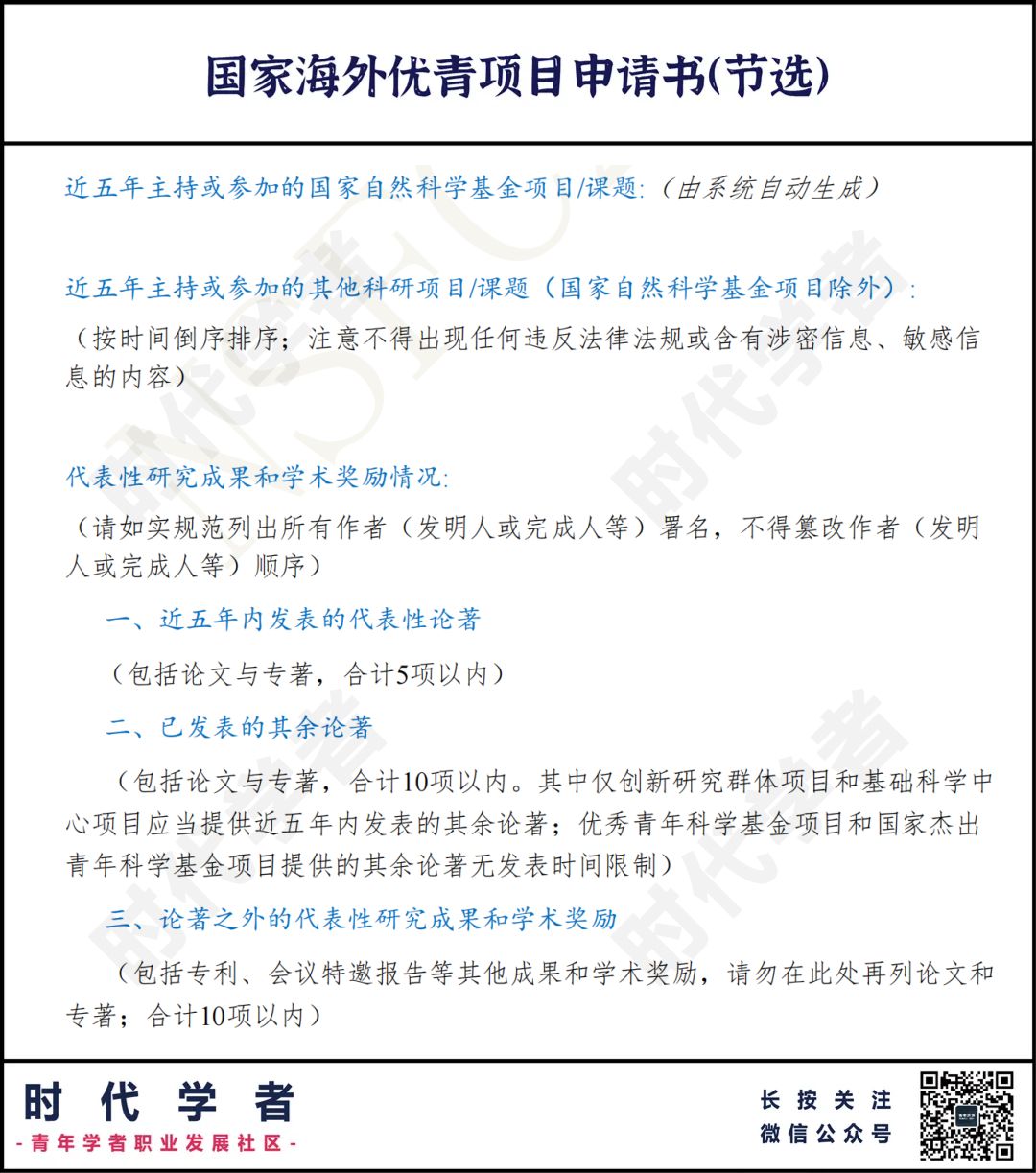

申请人代表性论文、著作(含近五年5篇代表性论著、其他10篇)、近五年主持或参与科研项目,专利、会议特邀报告等其他成果和学术奖励(合计10项内)是海外优青项目需要填写的主要成果形式。

在代表性论文方面,长期从事学术研究工作的申请人大多成果有很好的延续性,梳理成果的目的一方面是掌握自身情况,尤其是可以对比周围已经入选的同行同事,看是否处于差不多的区间;另一方面,如果感觉仍有欠缺,则应结合目标刊物的发表周期及时投稿,如已在审稿中的论文也要关注审稿进展。这里提醒注意:代表性论文是关键创新学术成绩的主要载体之一,但不宜简单比较发表刊物、影响因子和数量,更不适合跨领域跨学科横向比较。

除代表性论文以外,准备出版的论著书籍、申请专利的状态、申请项目的进展等其他方面同样须再次,尽力确保相关成果在申请提交截止前写进申请书。

2

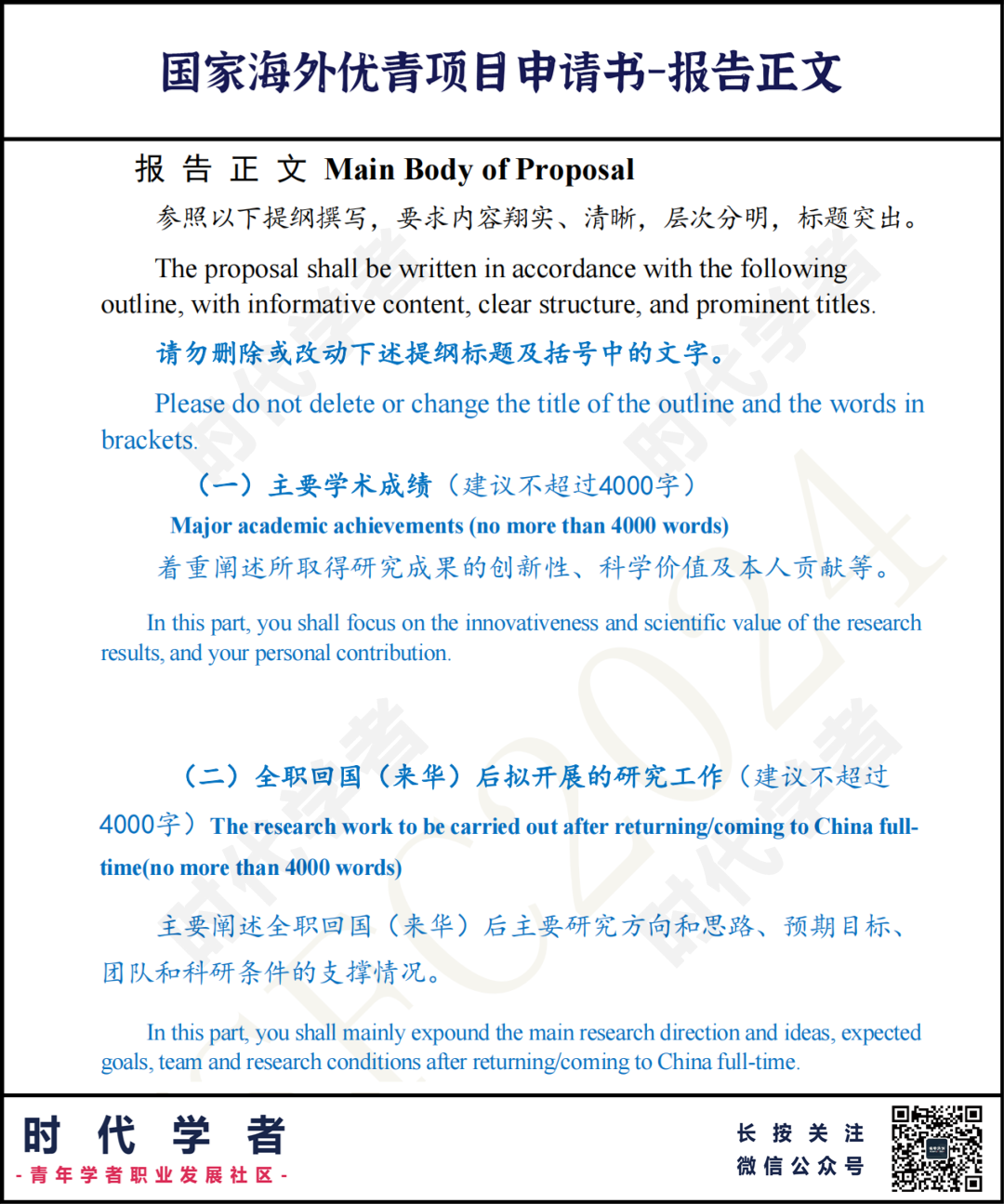

申请书正文最重要的两部分是主要学术成绩和全职回国(来华)后拟开展的研究工作两部分,均建议不超过4000字,且每部分都有明确的阐述方向。海外优青项目申请条件之一“(6)取得同行专家认可的科研或技术等成果,且具有成为该领域学术带头人或杰出人才的发展潜力”准确概括了这一项目关注的核心,也是评审过程中的评分关键。

有的申请人首次申请抱着试试看的心态,成果欠缺内容单薄;有的正文阐述方式、方法及结构不清晰;有的凝练不够,中文写作能力偏弱有较大提升空间;总之,再次申请海优的申请人在复盘时基本都会发现本子的不足之处,有明显问题的确实需要重新构思写作。

3

4

时代学者每年都会围绕海外优青项目申请建立申请交流群,跟踪解读海优政策、组织宣讲交流答疑,2025年海外优青申请人可以添加时代学者小编微信:shidaixuezhe2申请加入交流群(仅限申请人),需要申请简历评估的海外学者也可以联系小编。