近日,北京大学、北京航空航天大学、复旦大学在Nature杂志发表了最新研究论文。

北京大学

将光场压缩到原子尺度,为直接观察单个分子开辟了可能性,为物理和生命科学提供了创新的成像和研究工具。然而,衍射极限对光场可以被压缩的程度施加了一个基本的限制,这是基于可实现的光子动量。与介电结构相比,等离子体通过将光场与金属中自由电子的振荡耦合提供了优越的场约束。然而,等离子体存在固有的欧姆损耗,导致热的产生、功率消耗的增加和等离子体器件相干时间的限制。

2024年7月17日,北京大学马仁敏团队在Nature发表题为“Singular dielectric nanolaser with atomic-scale field localization”的研究论文,该研究提出并演示了奇异介质纳米激光器,其模式体积打破了光学衍射极限。

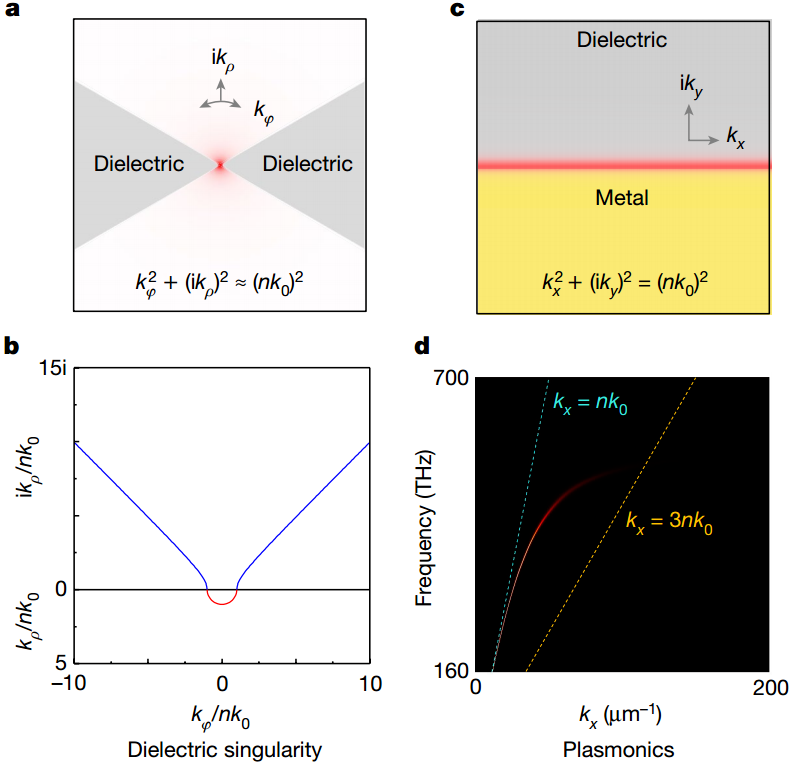

从麦克斯韦方程出发,电介质领结纳米天线中的电场奇点是由动量散度引起的。奇异介质纳米激光器是通过在扭曲晶格纳米腔的中心集成一个介质领结纳米天线来构建的。这种协同集成超越了衍射极限,使得单一介质纳米激光器的模体积达到了约0.0005 λ3 (λ,自由空间波长)的超小型,并且在1纳米尺度上具有极小的特征尺寸。为了制造所需的具有单纳米间隙的介电领结纳米天线,研究人员开发了两步工艺,包括蚀刻和原子沉积。该研究展示了在激光设备中实现原子尺度场定位的能力,为超精确测量、超分辨率成像、超高效计算和通信以及在极端光场定位领域探索光-物质相互作用铺平了道路。

自1960年激光器发明以来,实现光场在频率、时间、动量或空间等维度上的局部化以实现更高性能的激光器一直是激光物理和器件发展的核心动力。这些高性能激光器的出现对现代科学技术的进步作出了深刻的贡献。在时间维度上,光场的极端局域化导致了超快阿秒激光器的发展,使得在微观世界中观察粒子的超快运动成为可能。在动量维度上,极局域化的光场产生高度准直的激光器,适用于远距离星际空间通信。在空间维度上,场局域化导致了微尺度激光器的发展,其研究可以追溯到20世纪90年代。在探索空间场定位的极限及其在各个领域的实际应用的推动下,不断努力实现更小的激光器至今仍在继续。

动量和位置之间的不确定关系决定了光场在空间上的定位程度。为了构造极小的模体积,基本的障碍在于光带半导体材料的介电常数通常低于。根据不确定关系,在如此小的介电常数下,只能将光场定位到几百纳米尺度。通过将光场与金属中自由电子的振荡耦合,可以实现等离子体场约束。2009年,突破光学衍射极限的等离子体纳米激光器被实验证明了。在过去的十年中,等离子体纳米激光器已被证明具有极小的体积、超快的调制速度和极低的能耗。

奇异介质纳米激光器中的电场无限奇点

在这项工作中,作者展示了一个具有亚衍射限制模式体积的介电纳米激光器。该方法是在扭曲晶格纳米腔内集成一个介电领结纳米天线来构造这个装置。介电领结纳米天线尖端处的电场奇点源于动量发散,导致电场高度集中。在尖端附近,奇点的角动量分量为实数,而径向分量为虚数,两者大小相等。在靠近顶点处,这两个动量的绝对值偏离。

值得注意的是,由这两个动量组成的总动量仍然是由材料的介电常数决定的一个有限的小值。这种机制让人想起等离子体模式,但没有欧姆损失,其中一个动量是虚的,有助于增加其他动量分量。在实验中,通过蚀刻和原子层沉积两步工艺,精心控制领结纳米天线尖端的间隙大小。这种精度使人们能够实现具有单纳米间隙尺寸的纳米天线结构。通过将纳米天线与扭曲晶格纳米腔相结合来抑制其高辐射损耗,成功地实现了一个特征尺寸为1nm的亚衍射限制奇异介质纳米激光器。

北京航空航天大学

最新研究成果,北航研制新原理发动机,自然光即可实现持续飞行的静电飞行器。北航能源与动力工程学院漆明净、闫晓军等相关成果以Article形式在线发表于《Nature》杂志,并同时获Nature和Science首页推荐。

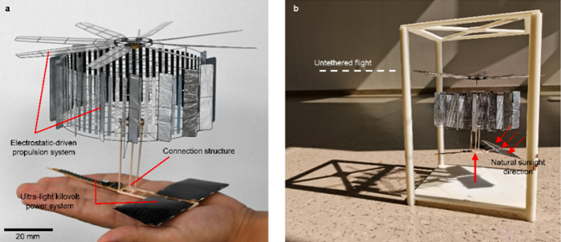

北京航空航天大学能源与动力工程学院漆明净、闫晓军等在飞行器领域的最新研究论文:“Sunlight-powered sustained flight of an ultra-light micro aerial vehicle”。论文系统阐述了由北航研制的静电飞行器“CoulombFly”(Coulomb意为库仑,是电荷单位)。该飞行器翼展20cm,重4.21g,由一种新型静电电机作为发动机核心,实现了在纯自然光供能下的起飞和持续飞行。该项研究成果由北航科研团队完全自主研发,未来将大幅增加微型飞行器的飞行时长,拓展其应用范围。

第一作者:申威 博士研究生、彭谨哲 博士研究生

通讯作者:漆明净 教授、闫晓军 教授

第一 (唯一) 完成单位:北京航空航天大学能源与动力工程学院

微型飞行器得益于小体积、轻质量、高机动等特点,能够在狭小空间执行拍照、探测和运输等特种任务,在国民经济领域拥有广泛应用前景。然而此类飞行器普遍存在飞行时间短的痛点问题,尤其当重量小于10克时,其飞行时间一般不超过10分钟。究其原因,目前微型飞行器一般采用传统的电磁电机作为发动机的驱动部件,电磁电机在微型化后转速高、发热大,能量转化效率急剧下降,甚至降到10%以下。微型电磁电机效率下降后,如果采用供电方便的自然太阳光作为能量来源,受限于太阳能电池的面积,很难满足飞行需求。

为了解决上述难题,北航科研团队从微型发动机的原理方面寻求突破,提出一种新的静电驱动方案,研制在微小尺寸下转速低、发热小、效率高的微型静电电机,并成功试飞静电飞行器“CoulombFly”。该飞行器主要由静电发动机和超轻质高压电源组成,具备低功耗(0.568瓦)和高升力(30.7克每瓦)优势,首次实现了微型飞行器在纯自然光供能下的起飞和持续飞行。

静电飞行器CoulombFly

静电飞行器在纯自然光供能下的起飞和持续飞行

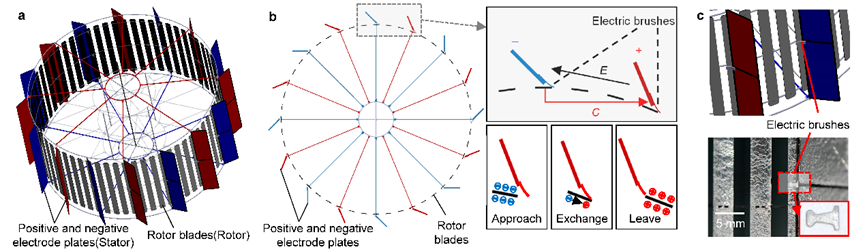

静电发动机的核心是静电电机,它是一种依靠静子和转子间的库仑力(Coulomb force)来产生连续旋转运动的新型微型电机,具备结构简单和无需绕组的优势,其高电压(千伏级)、低电流(微安级)的工作特性也使其在工作过程中发热少且无明显红外特征。相比传统电磁电机,静电电机表现出了颠覆式的效率和功耗特性,在小质量(5克以内)情况下,其能量转化效率可达传统电磁电机的10倍以上,产生相同升力所需功耗仅为电磁电机的1/10以内,因此即便采用小尺寸太阳能电池,也可以为微型飞行器提供飞行所需功率。

静电电机的结构设计和效率特性

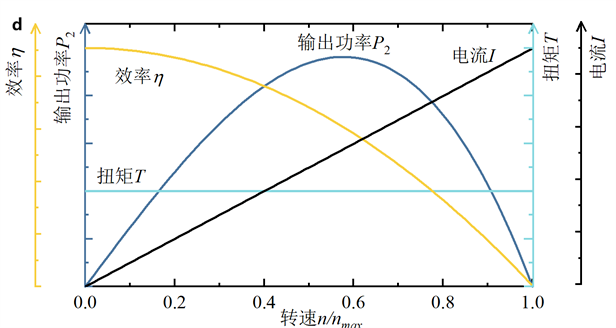

静电电机虽然效率高、功耗低,但仍需要千伏级高压电流来驱动,然而传统高压电源由于体积和重量过大,无法搭载在微型飞行器上。因此团队还针对飞行应用场景,研制了千伏级超轻质高压电源,主要包括太阳能电池和升压电路两部分,其中升压电路可以在1.21克的重量下,将太阳能(或锂电池)输入的低压直流电,转换为4 – 9千伏的高压直流电,相比美国斯坦福大学研发的同类技术升压比提高了92%,这让高压电流在微小尺度下不再那么难以获取。

千伏级超轻质高压电源的构型与性能

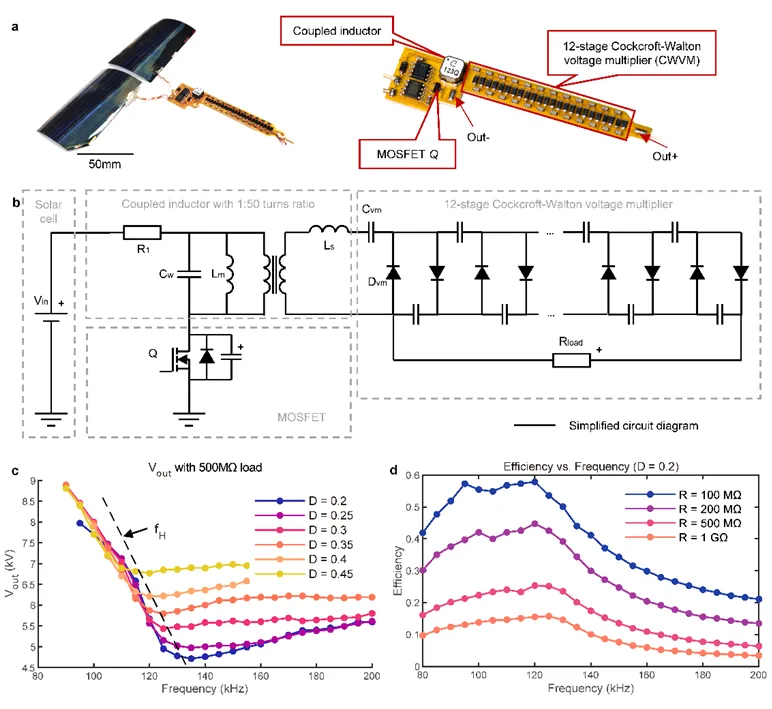

在微型静电电机和超轻质高压电源的助力下,CoulombFly的整机仅有巴掌大小(翼展20厘米),重量比一张A4纸还轻(4.21克),尺寸和重量分别是此前世界最小、最轻太阳能飞行器的1/10和1/600。更进一步,团队还提出一款翼展8毫米,质量9毫克的超微型静电飞行器,飞行功耗不到1毫瓦,展示了静电电机在飞行器进一步微型化中的巨大潜力。

现有太阳能飞行器参数对比和超微型静电飞行器构型

在本成果之前,此领域的最高水平成果是哈佛大学2019年在Nature发表的Robobee飞行器,但仍需采用人工光源(三倍太阳光)才能实现持续飞行,而本成果仅依靠自然光即可实现持续飞行,可极大拓展此类飞行器的使用范围,在微型飞行器的发展进程中具有里程碑意义。

团队微型飞行器相关研究可追溯到15年前闫晓军教授在实验室中发现的微梁静电颤振现象,发动机专业毕业的闫教授敏锐地感觉到该现象可能用于微型飞行器的动力与推进,当时是博士生的漆明净教授便立刻从涡轮叶片疲劳转到此方向,围绕新现象开展大量的微型机器人动力与推进问题研究。虽然研究跨了力学、电学、控制学和机器人等多个学科,同时也面临缺设备、缺经验的情况,但团队成员依然在静电飞行器的道路上不断地努力和坚持。漆明净教授在留校任教后,仍然带学生一心一意研究静电,终于在申威(研发静电电机)和彭谨哲(研发升压系统)两个博士生的共同努力下取得了突破性进展,同时两个博士生也达成了第一篇论文就发Nature的亮眼成绩!团队上下三代人,怀着对科学的热爱和兴趣,坚持十几年在静电驱动领域深入研究,最终将静电驱动原理用于微型飞行器,也是践行北航人“空天报国”、动力人“自强中国心”精神的生动体现。

文章登上Nature官网首页

文章登上Science官网首页

作为成果唯一完成单位,北京航空航天大学近年来顺应空天领域科技发展新趋势,统筹优化学科专业设置,在动力工程及工程热物理一级学科下,凝练航空电推进与智能控制学科方向,在能源与动力工程学院新设电推进系,并牵头增设空天智能电推进技术本科专业。电推进系在学科专业建设中坚定不移践行教育、科技、人才一体化发展,学科、平台、团队一体化建设,教学、科研、思政一体化推进,同时强化力学、电学、控制、人工智能等学科交叉,形成学术导师引领的科研课堂-暑期科研-课程设计-毕业设计全链条、一体化科研训练体系,今年以来已连续在《Nature》《Nature Communications》等国际顶级综合性期刊发表高水平论文3篇,自主研发推进/冷却融合设计的氢能全电航空发动机北航氢动一号并成功首飞,助力学校加快发展新质生产力,开创新型工业化发展新局面。

“北航氢动一号”全电航空发动机

复旦大学

追求发现不同于铜基模型的新型高温超导体对解释超导背后的机制具有深远的意义,也可能实现新的应用。

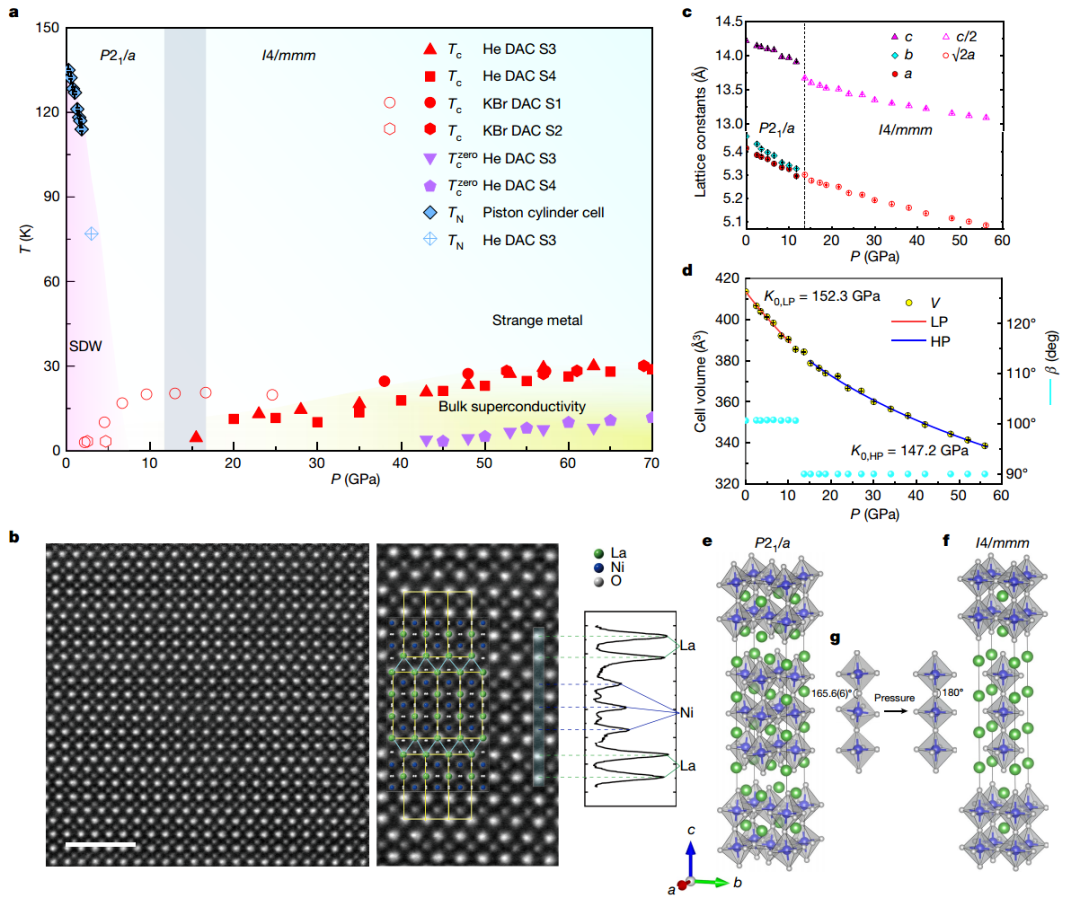

2024年7月17日,复旦大学赵俊、中国高压科学技术先进研究中心曾桥石、中国科学院物理研究所郭建刚共同通讯在Nature发表题为“Superconductivity in pressurized trilayer La4Ni3O10−δ single crystals”的研究论文,该研究发现压力的施加有效地抑制了三层镍酸La4Ni3O10−δ单晶的自旋荷序,导致超导性的出现,在69.0 GPa下的最高临界温度(Tc)约为30 K。

直流磁化率测量证实了在Tc以下存在明显的抗磁响应,表明存在体积分数超过80%的大块超导性。在正常状态下,研究人员观察到一种奇怪的金属行为,其特征是线性温度依赖电阻延伸到300 K。此外,观察到的层相关超导性暗示了镍酸盐特有的独特层间耦合机制,使它们在这方面有别于铜酸盐。该研究为超导的基本机制提供了重要的见解,同时也引入了一个新的材料平台来探索自旋-电荷顺序、平带结构、层间耦合、奇怪金属行为和高温超导之间复杂的相互作用。

铜酸盐是一类高温(高Tc)超导材料,其特征是CuO2层与电荷储层相互交错。尽管对各种铜酸盐进行了深入的研究,但高tc超导的机制仍然未知。因此,自近40年前发现铜酸盐以来,追求不依赖于铜氧化物的高Tc超导体已成为激烈的实验和理论探索的焦点。这样做的动机是相信这些材料可能有助于解释控制高温超导的神秘机制,同时为新的应用提供机会。镍在元素周期表上位于铜的左侧,为旨在复制高tc非常规超导性的材料和化学设计提供了一个机会。然而,尽管付出了巨大的努力,在镍酸盐中实现超导性仍然是一个艰巨的挑战。2019年,在Tc = 5-20 K的无限层镍酸盐薄膜中观察到超导性。在这些材料中,Ni1+ (d9)在铜酸盐中形成与Cu2+ (d9)非常相似的方形平面NiO2层。

最近,在高压下,Ruddlesden-Popper双层钙钛矿La3Ni2O7也观察到超导特征,在14GPa以上达到约80k的Tc 。随后的研究发现,在液体传压介质的促进下,在改善的静水压力条件下,阻力为零。然而,有人认为La3Ni2O7中的超导性质可能是丝状的,具有较低的超导体积分数,这表明需要更深入的研究才能充分了解这类材料的超导性能。

La4Ni3O10−δ的压力相关晶格结构和相图

与具有d9电子构型的无限层镍酸盐和铜酸盐不同,La3Ni2O7具有具有Ni2.5+ (d7.5)离子的双层NiO2方形结构。此外,连接相邻NiO2层的顶端氧的p轨道与两个最近的3dz2轨道耦合,表明层间耦合也可能在La3Ni2O7中起关键作用。然而,与铜基和铁基超导体(其超导性通常源于母相中静态远程磁序的抑制)相比,无限层和双层La3Ni2O7镍酸盐都表现出缺乏磁性的顺序或暗示弱磁性的存在。这就提出了一个根本性的问题:在镍酸盐转化为高温超导体的过程中,磁性是否也起着同样重要的作用?

该研究在压力下发现了三层镍酸La4Ni3O10−δ单晶的体超导性。实验还显示了正常状态下奇怪的金属行为,其特征是电阻高达300 K的线性温度依赖,这可能与位于费米能级附近的平坦dz2带引起的自旋波动增强和强相关性有关。此外,镍酸盐中的层相关Tc与铜酸盐中观察到的不同,表明镍酸盐特有的层间耦合和电荷转移机制。需要进一步的研究来充分了解层间耦合在配对中的确切作用,特别是考虑到内外NiO2层之间载流子浓度和磁性的差异,以及两层外NiO2层之间的层间耦合,这些在双层体系中是不存在的。从本质上讲,该研究建立了一个有前途的新材料平台,使得人们深入探索自旋荷序,平带结构,层间耦合,奇怪金属行为和高Tc超导性之间复杂的相互作用。这一研究途径在发现新现象和推进人们对高温超导体的理解方面具有巨大的潜力。