近日,清华大学、西湖大学、中国农业大学、上海大学在Nature杂志发表了最新研究论文。

气溶胶污染研究和气候变化评估的一个关键挑战是了解大气气溶胶颗粒最初是如何形成的。虽然新粒子形成(NPF)的机制已经在特定地点被描述,但在大多数地区,这种机制在很大程度上仍然不确定,因为大气模式模拟关键NPF过程的能力有限。

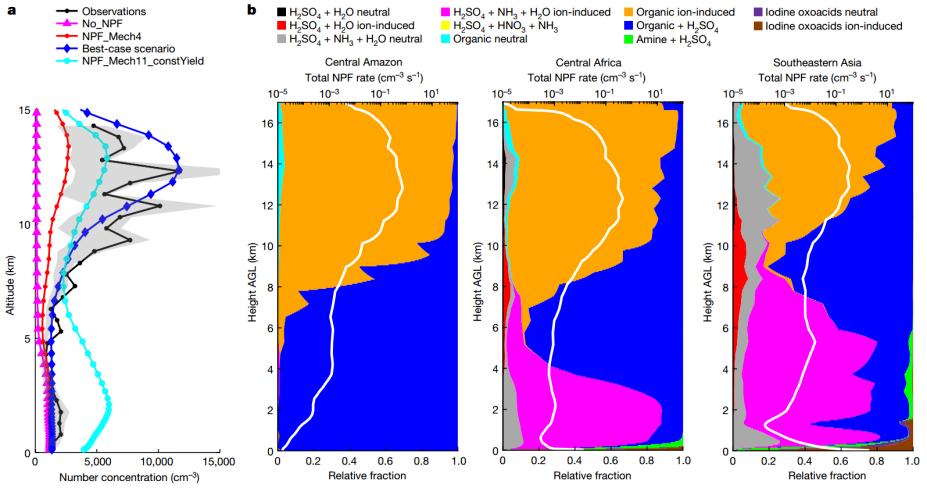

2024年6月12日,清华大学赵斌团队在Nature 在线发表题为“Global variability in atmospheric new particle formation mechanisms”的研究论文,该研究综合了分子水平的实验,在一个完全耦合的全球气候模式中建立了11种NPF机制和前体气体复杂的化学转化的综合表征。综合模拟和观测结果表明,主要的NPF机制在全球范围内是不同的,并且随区域和高度而变化。

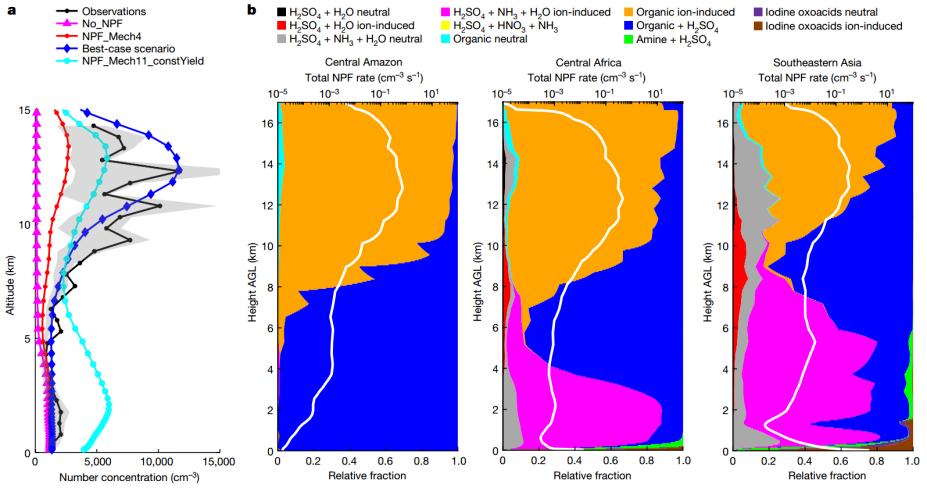

在大多数气溶胶浓度高或气溶胶辐射强迫大的地区,以前被忽视或代表性不足的涉及有机物、胺、碘氧酸和HNO3的机制可能主导着NPF;这些区域包括海洋和人为污染的大陆边界层,以及热带雨林和亚洲季风区上空的对流层上层。这些未被充分代表的机制在其他地区也发挥着显著作用,例如太平洋和大西洋对流层上层。

大气气溶胶颗粒每年导致全球300多万人过早死亡,是地球气候的关键调节剂。来自可冷凝气体分子的NPF是大多数大气粒子的基本来源。这些粒子随后的增长被认为贡献了全球云凝结核(CCN)数量的大约一半,极大地影响了云的性质和地球的辐射平衡。了解区域和全球NPF的机制对于准确估计气溶胶的气候效应以及将这种效应归因于可控制的初级颗粒和气体源是必要的。

尽管NPF在大气中具有重要意义,但它一直是大气化学中最不为人所知的成分之一。最近的观察研究通过直接检测分子簇(颗粒形成的中间体)揭示了NPF在特定位点的机制。然而,大多数地区和大多数海拔高度的NPF机制仍然是一个谜。这在很大程度上是因为目前的大气模式—在全球和区域尺度上理解NPF的机制和影响必不可少的工具—缺乏反映许多至关重要过程的能力。最广泛使用的全球模型是建立在涉及硫酸(H2SO4)、氨(NH3)和离子的传统二元和三元粒子成核过程上的,这些模型低估了大多数大气环境中的NPF速率和粒子数量,通常误差一个数量级或更多。

热带雨林NPF的机制和观测限制

该研究综合了分子水平的实验室实验,在一个完全耦合的全球气候模型中建立了NPF和前体气体化学转化的综合模型表示。该模型考虑了11种成核机制,其中4种关键的成核机制在很大程度上被忽视,包括碘氧酸中性和离子诱导成核、H2SO4-HNO3-NH3协同成核和胺-H2SO4成核。此外,通过在模型中实现先进的实验约束自由基二维挥发性基集(R2D-VBS)来模拟ULVOCs和ELVOCs的温度依赖和NOx依赖的形成化学和热力学,从而改变了以前纯有机和有机H2SO4成核的模型表示。

新模型极大地改进了世界粒子热点的粒子数模拟,通常提高了一个数量级或更多。这就解释了全球范围内NPF机制在区域和海拔上的巨大差异。因此,NPF在对流层下层不同区域以0.5%的过饱和形成云的核中占不同比例(10-80%)。对全球NPF机制的综合模拟有助于改进气溶胶气候效应的估计和源归因。

当年,这个游戏甫一面世,就吸粉无数。豌豆射手,樱桃炸弹,玉米投手……玩家通过武装多种植物切换不同的功能,把僵尸阻挡在入侵的道路上。

柴继杰团队一直在“玩”这个“游戏”,只不过“游戏”名称改为“植物如何大战病虫害”。

现实世界中,植物其实远比我们想象得更强大。“秀色可餐”的它们经常会遭遇各种病虫害的侵袭,却没有因此灭绝,反而进化出独特的免疫防线。柴继杰他们的任务,就是记录并揭示植物各异的免疫模式,为人类社会服务。

北京时间6月12日,Nature在线报道了西湖大学生命科学学院柴继杰团队及合作者的突破性研究成果——他们揭示了植物中NLR蛋白的寡聚促进自抑制机制及六磷酸肌醇/五磷酸肌醇在植物免疫信号中的新角色——简单说,就是他们发现了此前未曾被发现的一类NLR介导植物免疫的独特机制。

这一研究为理解植物NLR免疫系统的复杂性提供了新视角,也为应对植物病害引起的粮食减产、粮食安全问题提供了新思路。

https://www.nature.com/articles/s41586-024-07668-7

PART.01 植物大战病虫害:为啥番茄有点不一样?

当某种病原微生物,或者某只害虫向一株植物发起进攻时,在它面前矗立的是植物严阵以待的两道免疫防线。第一道防线位于细胞表面,第二道防线位于细胞内。为数众多的植物抗病蛋白是第二道防线的主力,它们介导的免疫反应高效、快速,是植物能够“大战僵尸”的关键所在。

人们很早就关注到植物的抗病现象,并提出了“植物抗病基因”的概念。1994年, 第一个植物NLR基因被克隆出来,随后,模式生物基因组测序揭示了植物中编码数量众多的NLR蛋白,这些蛋白在不同生物的免疫抗病过程中发挥了关键作用。抗病蛋白自此走到了台前。

抗病蛋白,简称NLR,又称由核苷酸结合和富含亮氨酸重复序列受体,是由抗病基因(R基因)编码而成的蛋白。NLR蛋白作为免疫受体,能够特异性识别入侵病原体特异的效应因子,激活强烈的免疫反应,包括在被侵染的部位引发细胞程序性的死亡,有效阻止病原体的侵染。

也就是说,由NLR抗病蛋白引发的免疫反应,会抑制植物生长、导致细胞死亡。如武侠小说里描述的那样:一旦中毒且无药可解,立即断臂求生。

如此激烈的“免疫”手段,自然不会轻易动用,植物免疫“大军”的行事守则亦是如此。在没有“外敌入侵“(即病原体侵染)的情况下,大多数抗病蛋白的数量都会受到严格的调控,在体内含量相对较低。

二十年前,在告别普林斯顿的博后生涯之后,柴继杰选择了北京生命科学研究所,一头扎入当时才刚刚起步的植物免疫世界。

未知意味着风险,却也意味着魅力。在长期关注抗病蛋白的过程中,柴继杰团队察觉到,番茄中有一类抗病蛋白似乎“不按理出牌”。

这种抗病蛋白简称NRC蛋白(为植物细胞死亡所需要的一类NLR蛋白)。在番茄中,即便在没有外敌入侵的正常情况下,它的表达量依然比较高。简单理解,蛋白质的表达,意味着进入功能“准备中”的状态,一旦数量过多、浓度过高,很可能会激活“断臂求生”这一步。

用这样的眼光去看,大量集结的NRC蛋白,随时都有可能在没有病虫害的情况下开启过激免疫战斗的风险。

在新冠疫情中,我们就见识过这样的“细胞因子风暴”:免疫系统过度反应,在体内“拿着武器横冲直撞”,不分敌我。结果杀敌一千,自损八百,病人病情急剧加重甚至死亡。

为什么不遵循植物免疫惯例的番茄,却安然无事?这撬动了柴继杰的好奇心。他们团队选择课题,向来不拘一格。

PART.02 发现“睡美人”:蛋白会“自我催眠”?

格林童话里《睡美人》的桥段家喻户晓——一位美丽的公主受到了女巫诅咒,就此沉沉睡去,最终王子的爱将她唤醒。

为什么番茄集结了免疫大军,却能始终做到“隐忍不发”?不止番茄,柴继杰团队发现,还有其他茄科植物,比如烟草,也有这样的特性。

他们大胆假设:在番茄身上,那些独特的NRC免疫蛋白,会不会也在扮演着“睡美人”的角色?施下魔法“咒语”的,会不会就是它们自己?

事实上,NRC蛋白如何在在没有病原体侵染的情况下,却能保持抑制状态,一直是该领域一个有趣的问题。研究团队基于既往研究经验推断,这类NLR蛋白可能存在未知的避免自我激活、保持自抑制状态的机制。

蛋白质分子的折叠方式、空间构象,对它们的功能来说有着决定性的作用。作为一名结构生物学家,看清蛋白质分子的“模样”,正是柴继杰的所长。以结构为“镜”,它们可能会映射出茄科植物NRC免疫受体的自抑制机制。研究团队同时辅以植物遗传学、质谱等生物化学实验手段,对研究发现进行多重验证。

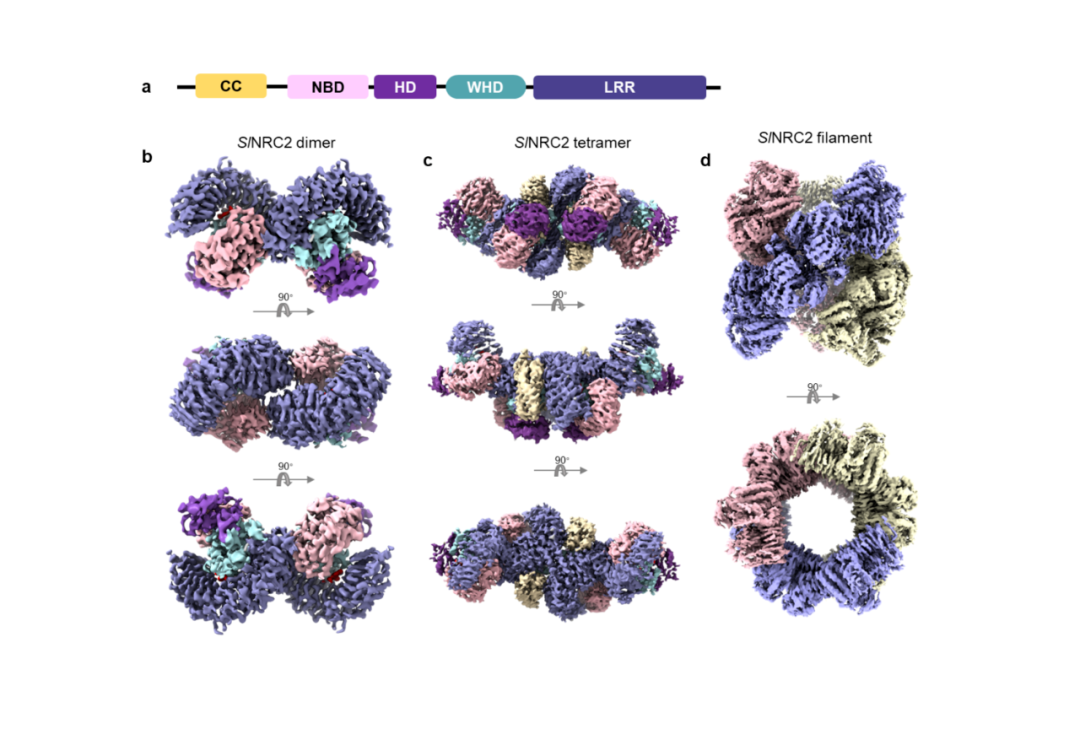

结果他们发现,番茄中的一个NRC蛋白NRC2能够形成二聚体和四聚体,并在浓度增加条件下形成高阶寡聚体。利用冷冻电子显微镜,研究团队展示了NRC2蛋白在这些寡聚体中的非活性构象。结构分析显示,NRC2的二聚化和寡聚化能够稳定其自身的非活性状态,防止其自发激活,即通过不同单体之间的相互作用,保持稳定的自抑制状态。

也就是说,这些蛋白自发形成了一种能防止激活、进入下一步免疫状态的结构形态,并不会鲁莽“作战”引发免疫危机。常规认知里的“浓度高、表达多”会诱发蛋白激活状态,到NRC2身上,反而成了有利于它形成抑制结构的条件。

图1. 结构解析番茄NRC2的不同寡聚状态,二聚体、四聚体及寡聚体。

更重要的是,研究团队还发现了磷酸肌醇在维系NRC2蛋白介导的免疫中,起到了重要的“辅助”作用(也就是“辅因子”);由于NRC蛋白隶属NLR蛋白,这也是科学家第一次发现NLR蛋白需要辅助因子来发挥免疫作用。

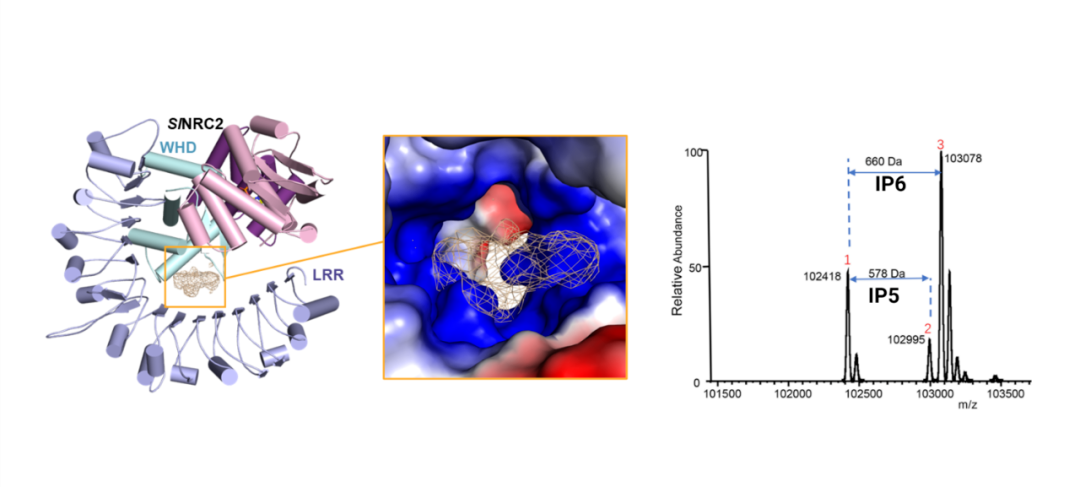

磷酸肌醇是植物能量代谢过程中非常重要的一类有机小分子。研究团队发现,磷酸肌醇与NRC2蛋白有“勾连”——磷酸肌醇(IP6, inositol hexakisphosphate;或 IP5, inositol pentakisphosphate)与NRC2蛋白的C末端富亮氨酸重复(LRR)域结合,通过质谱分析就可以验证植物中NRC2确实结合磷酸肌醇,并证明磷酸肌醇的结合对于NRC2介导的细胞死亡反应是必需的。

在随后的对照组实验中:在“去掉”磷酸肌醇后,NRC2蛋白果然就不易被上游效应因子激活,证实了磷酸肌醇在调节NRC2信号传导中起到了关键的辅助因子作用。

图2. 番茄NRC2结构中发现磷酸肌醇小分子及质谱鉴定结果。

“这意味着植物的免疫反应信号与植物的能量代谢过程可能关联在一起,同时也提出了一个未来很值得研究的科学新问题。”柴继杰总结说。

PART.03 默默深耕二十年:什么才是“国之大者”?

2023年,德国杜塞尔多夫大学的学者发表论文称,他们观察到了番茄抗病蛋白的特性。而此时的柴继杰团队,已马不停蹄地奔在了回答“为什么”的路上。

他们的“率先发现”,为理解植物NLR蛋白的自抑制和激活机制提供了新的见解,为未来科学家利用NLR蛋白进行农作物育种改造提供了理论基础,也给开发新的农业生物技术以增强作物抗病性提供了新的思路。

他们回答:是最初那个“睡美人”的设想——大胆假设也许是NRC蛋白“自己抑制了自己”。

柴继杰说,“能想到这一点,并不是我们比别人更聪明,我们只是在这个领域的时间足够长,对很多细节问题都掌握得很清楚。”年复一年的探索和积累,是他们能够在NLR领域快速突破的坚实基础。

就在今年年初,柴继杰联合合作团队揭示了一类植物抗病蛋白通过底物诱导的凝聚体激活的新机制,同样被《自然》(Nature)收录;再往前,去年夏天,柴继杰荣获“未来科学大奖——生命科学奖”,颁奖词指向抗病小体的发现,这个发现被认为是植物免疫领域的里程碑式事件,系列成果陆续发表于《科学》(Science)、《细胞》(Cell)和《自然》(Nature)……

择一事,终一生。这位出身于造纸厂的科学家,28岁才走入中国协和医科大学、开始接触生物学,38岁尚在普林斯顿大学做博后、一度是施一公实验室最特别的那个申请人(点击查看往期报道)。然后在选定植物免疫方向之后,在这个重要、但并不那么热门的研究领域,埋头深耕了整整二十年。

如他所言,他并不比别人聪明,只是比常人更专注、更勤奋、更踏实。

接下来,柴继杰团队还将针对本次发现的辅因子如何在植物免疫中发挥作用,植物能量代谢和免疫如何存在联系,展开进一步的研究。

柴继杰说:“我们希望关于抗病蛋白的知识,能够真正应用到农业生产中去,在不影响植物生长,不影响粮食产量的情况下,让植物能够尽量抗病虫害。”

对于一个拥有14亿人口的大国而言,粮食安全是真正的“国之大者”。

西湖大学生命科学学院讲席教授柴继杰、德国马克斯-普朗克植物育种研究所Paul Schulze-Lefert教授及湘湖实验室马守偲研究员为该论文的共同通讯作者。湘湖实验室马守偲研究员与德国马克斯-普朗克植物育种研究所安春鹏博士为该论文的共同第一作者。德国马克斯-普朗克植物育种研究所的Aaron W. Lawson、Florian Kümmel、Nitika Mukhi博士,西湖大学生命科学学院曹禺博士、孙玥博士,西湖实验室的韩志富研究员,西湖大学质谱平台的潘晋亨及冯杉博士,科隆大学的Jan Jirschitzka博士,新加坡南洋理工大学的Eddie Yong Jun Tan及Bin Wu(吴彬)教授等也为该研究做出了重要贡献。该研究得到科技部重点研发项目及国家自然科学基金的支持。

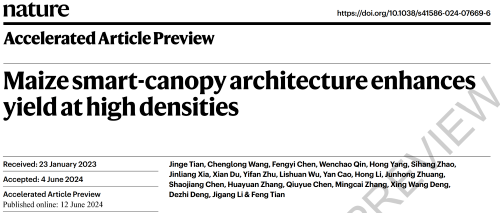

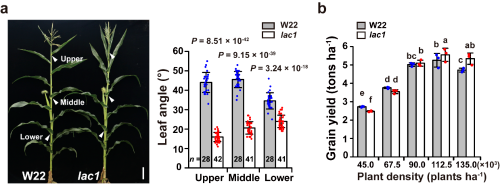

玉米是全球和我国的第一大粮食作物,种植密度的不断增加是玉米单产水平持续提升的关键因素之一。美国玉米种植密度普遍超过6000株/亩,而我国玉米种植密度平均为4000株/亩,差距明显。因此,发掘和利用耐密高产基因、培育耐密高产品种是提高我国玉米单产水平的重要途径。2024年6月12日,Nature杂志在线发表了中国农业大学田丰课题组和李继刚课题组的合作研究论文“Maize smart-canopy architecture enhances yield at high densities”。该研究首次在玉米中鉴定到“智慧株型”基因lac1,揭示了光信号动态调控lac1促使玉米适应密植的分子机制,建立了“一步成系”的单倍体诱导编辑技术体系。鉴于该研究的重要性,Nature杂志选择以“文章加速预览”(Accelerated Article Preview)模式在线发表上述研究成果。

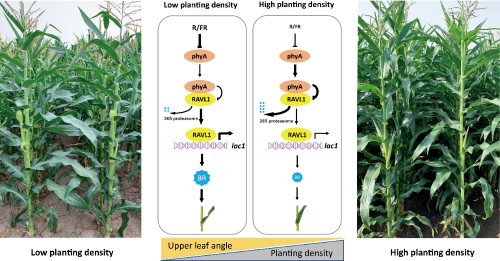

密植会引起植株间叶片相互遮挡,诱发产生避荫反应,导致作物群体产量下降。合理的株型结构是作物适应密植的前提,株型紧凑的玉米植株能够减弱密植群体的避荫反应,提高群体产量。田丰课题组前期克隆了2个控制玉米紧凑株型的QTL—UPA1/brd1和UPA2/RAVL1,并构建了玉米紧凑株型的基因调控网络(Tian et al., 2019; https://mp.weixin.qq.com/s/EcHzE7Lr5RwItTJqqbDCRw)。在密植群体内,不同冠层的叶片接收到的光强和光质各不相同,导致上部冠层叶片“光饱和”,中下部冠层叶片“光饥饿”,因此不同冠层的叶片需要不同的空间伸展姿态,以最大限度的捕获光能,提高群体的光合作用效率。所以,理想耐密株型并不是要求植株所有叶片紧凑,而是需要上部叶片紧凑、中下部叶片相对舒展的“智慧冠层(smart canopy)”结构(Ort et al., 2015)。然而,目前尚未鉴定到控制玉米智慧冠层的基因。

田丰课题组前期在田间鉴定到一个上部叶夹角紧凑、中下部叶夹角相对舒展的自然突变体材料,具有“上紧下松”的智慧株型特征,命名为lac1(leaf angle architecture of smart canopy 1)(图1a)。图位克隆发现,lac1编码类固醇C-22 羟化酶(DWF4)(Zhao et al, 2012; Sakamoto et al, 2006),其外显子上一个273bp的转座子插入导致编码蛋白提前终止。利用CRISPR/Cas9基因编辑技术对lac1进行了编辑,纯合敲除系均展现出“上紧下松”智慧株型表型。连续4年在4个地点对lac1突变体、敲除系和F1杂交种进行了不同种植密度的田间产量试验,结果显示在高密度种植条件下,携带lac1突变等位基因的“上紧下松”株型可以显著增加群体中下部冠层透光率、增强穗位叶净光合速率、削弱密植群体的避荫反应,最终促进玉米群体产量显著增加(图1b)。研究进一步证实,lac1控制的“上紧下松”株型比RAVL1控制的“上下紧凑”株型具有更高的密植增产潜力,聚合这两个等位基因能进一步提升密植群体产量。

叶夹角随着种植密度增加而逐渐减小是玉米适应密植的典型避荫反应,然而玉米叶夹角动态响应密植的分子机制目前知之甚少。遮荫信号主要由植物的红光/远红光受体—光敏色素(phyA和phyB)感知。研究发现,田丰课题组前期鉴定到的调控玉米叶夹角的关键转录因子RAVL1直接激活lac1的表达,从而控制玉米叶环区油菜素内酯的积累,最终影响玉米叶夹角的大小。有趣的是,lac1在遮荫条件下表达显著下调,那么RAVL1能否与phyA或phyB直接互作从而介导遮荫信号对lac1的动态调控?研究结果表明,RAVL1仅能与phyA互作,而不能与phyB互作。随着种植密度增加,红光:远红光的比例(R/FR)降低,促进phyA蛋白积累,phyA与RAVL1互作并促进RAVL1蛋白的降解,从而削弱RAVL1对lac1的激活作用,最终减小高密度条件下的玉米叶夹角(图2)。在lac1突变体中,phyA-RAVL1介导的光信号通路被阻断,从而削弱lac1突变体对遮荫的响应。综上,一方面lac1“上紧下松”的株型特征优化了冠层内的光分布、增强了密植群体的光合效率,另一方面lac1对遮荫响应的削弱增强了耐荫性,lac1形态的改良和生理的适应协同促进了密植增产。

图2 phyA-RAVL1-lac1分子通路动态调控玉米叶夹角以适应密植

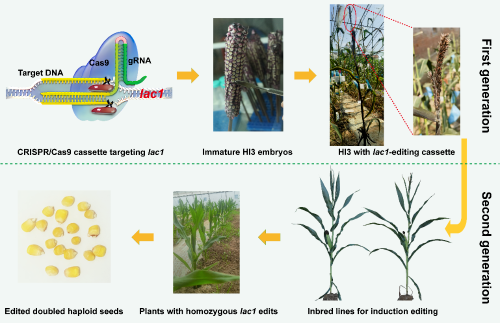

如何将基础研究鉴定到的优良基因快速导入现代商业品种一直是作物遗传育种领域面临的巨大挑战。传统的分子标记辅助选择技术需要多代的回交和自交,费时费力,并且改良效率易受不利连锁的影响。2019年,美国和中国的科学家同时报道了将基因编辑与单倍体诱导耦联的单倍体诱导编辑技术(HI-Edit和IMGE),理论上实现了商业品种的直接定向修饰(Kelliher et al., 2019; Wang et al., 2019)。然而,由于玉米遗传转化的基因型限制,目前单倍体诱导编辑技术的应用仍需借助中间转化受体材料,将基因编辑载体回交导入至单倍体诱导系中再进行诱导编辑,这一过程费时费力。该研究建立了以HI3为代表的单倍体诱导系遗传转化体系,实现了基因编辑载体直接转化单倍体诱导系、当代诱导编辑的“一步成系”目标(图3)。利用携带lac1编辑载体的单倍体诱导系成功实现了对20个自交系lac1基因的定向修饰,单倍体纯合编辑效率达到6.8%,获得的双单倍体(DH)编辑系表现出类似lac1的智慧株型特征,改良后的商业杂交种亲本OSL476具有显著的密植增产效应。“一步成系”单倍体诱导编辑技术体系的建立为商业品种快速定向修饰、多性状协同改良、野生种从头驯化等提供了强大工具。

中国农业大学博士毕业生田金歌(现为北京市农林科学院研究员)、农学院王成龙副教授和硕士毕业生陈丰懿为论文的共同第一作者。田丰教授和李继刚教授为共同通讯作者。邓兴旺院士、张明才教授、陈绍江教授对该研究工作提供了宝贵意见和材料支持。海南奥玉生物技术有限公司提供了“一步成系”单倍体诱导编辑的技术支撑,中国农业大学玉米功能基因组平台提供了部分常规玉米的遗传转化服务。该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、崖州湾种子实验室项目、中国农业大学-拼多多研究基金、三亚市亚洲湾科技城管理局项目、中国高校科学基金以及博士后创新人才支持计划等项目的经费支持。

2024年6月12日,上海大学机电工程与自动化学院新显教育部重点实验室杨绪勇教授研究团队与合作单位团队关于“稳定钙钛矿八面体实现高效红光LED”最新研究成果,以Fabrication of red-emitting perovskite LEDs by stabilizing their octahedral structure为题在国际顶尖期刊Nature上发表,论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-024-07531-9。

上海大学机自学院依托机械工程国家一流学科建设,长期以来面向世界科技前沿开展研究,这是机自学院首篇以第一作者、第一完成单位、通讯作者发表的Nature论文。该成果由上海大学联合吉林大学、剑桥大学卡文迪许实验室等合作完成,其中上海大学为第一署名单位,上海大学杨绪勇教授为论文通讯作者,吉林大学的王宁教授和剑桥大学的Neil C. Greenham教授为共同通讯作者,杨绪勇教授指导的上海大学2021级博士生孔令媚同学为文章第一作者,上海大学机自学院冯杰、王远志、刘子睿,吉林大学物理学院赵彬、董建超,剑桥大学卡文迪许实验室Samuel D. Stranks教授、Richard H. Friend教授、孙雨琦博士、季康煜博士、戴霖杰博士、Shabnum Maqbool博士,中国科学技术大学李云国教授,复旦大学杨迎国教授,浦项科技大学Wanhee Lee和Changsoon Cho教授为论文合作署名作者。

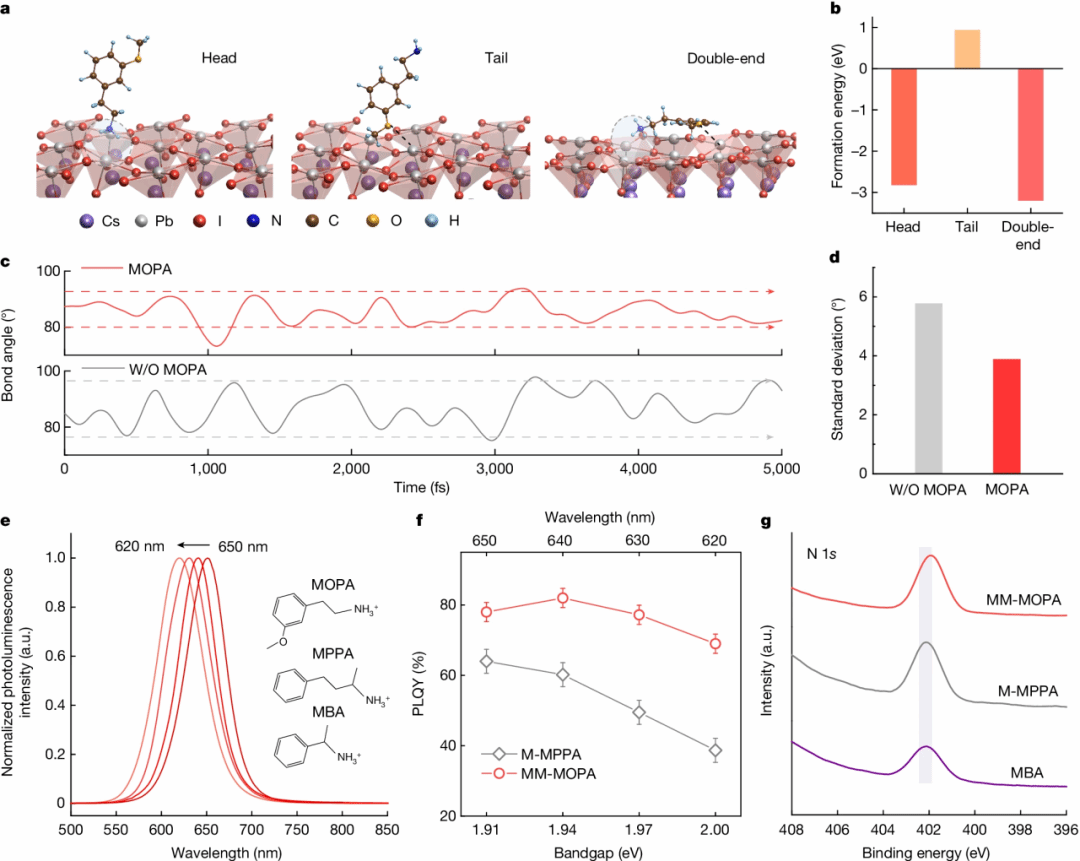

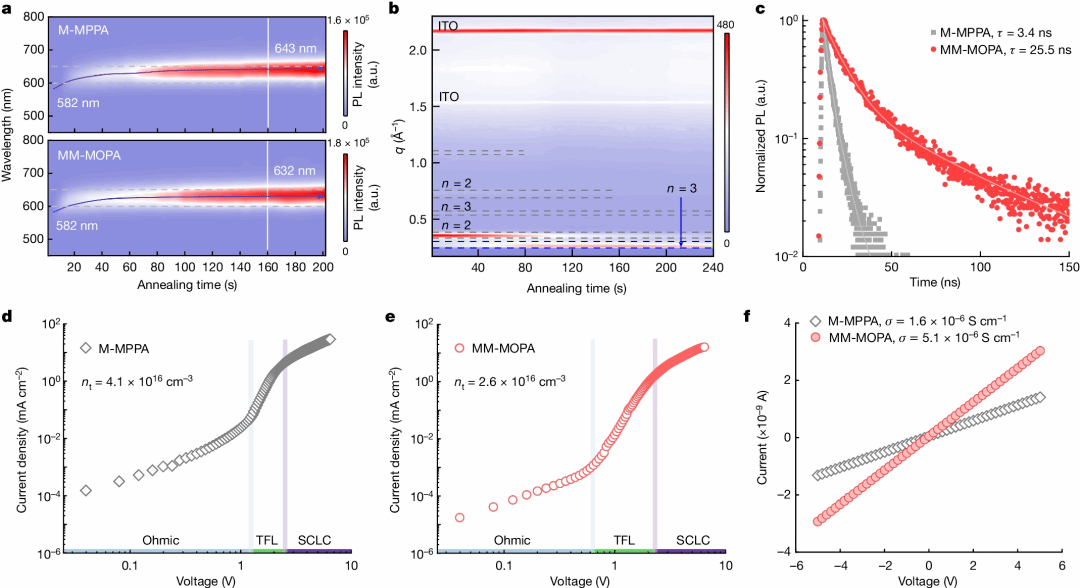

发光二极管(LED)是新型显示技术的核心部件,更是新一代信息技术产业之首。钙钛矿发光二极管(LED)作为最新兴起的显示技术,具有高色纯度、广色域、加工工艺简单、低成本等优势,是国内外光电器件领域的研究热点。目前,作为显示三基色之一的绿光钙钛矿LED的发展十分迅速,而关键的红光钙钛矿LED(620-650 nm)性能遭遇瓶颈,尤其在高偏压下光谱稳定性差,制约了钙钛矿LED在全彩显示领域的应用。

传统的单端吸附型配位分子在调节碘基钙钛矿发射光谱的同时,不可避免地显著降低其荧光量子产率。如何实现高效红光发射而不牺牲钙钛矿的光电性质一直是制约红光钙钛矿LED性能的巨大挑战。该研究团队创新性地利用一种独特的双端有机分子配位“锚定”钙钛矿表面以稳定其八面体结构,成功克服了钙钛矿薄膜光谱调节和光电性质之间的相互制约,从而突破了钙钛矿LED红光发射的效率瓶颈。得到的LED器件在纯红光620-650 nm范围区间内光谱连续可调,其中638 nm发射的LED器件外量子效率(EQE)达到28.7%,创造了红光钙钛矿LED发光效率的新纪录。此外,器件在高达8 V的偏压下,辐射复合中心几乎不发生分离,表现出极为优异的光谱稳定性。该研究成果将加速钙钛矿LED的显示产业化进程。

该研究成果也是杨绪勇教授研究团队继2023年以共同通讯作者在Nature上发表钙钛矿LED领域研究论文以来(https://www.nature.com/articles/s41586-023-06514-6),在该领域取得的又一里程碑式的突破性研究进展。此外,杨绪勇教授课题组的另一项钙钛矿显示相关的重要工作也于同一天在国际顶级光学期刊《Light:Science&Applications》(Nature子刊)上在线发表(https://doi.org/10.1038/s41377-024-01500-7)。