近日,人力资源社会保障部、中国科协、科技部、国务院国资委关于评选第三届全国创新争先奖的通知正式发布。今年国家将表彰一批科学家,其中:

先进个人300名,表彰在工作一线作出突出贡献的优秀科技工作者,颁发全国创新争先奖状,对其中30名作出重大贡献的科技工作者颁发全国创新争先奖章。

先进集体10个,表彰科技工作者团队,颁发全国创新争先奖牌。

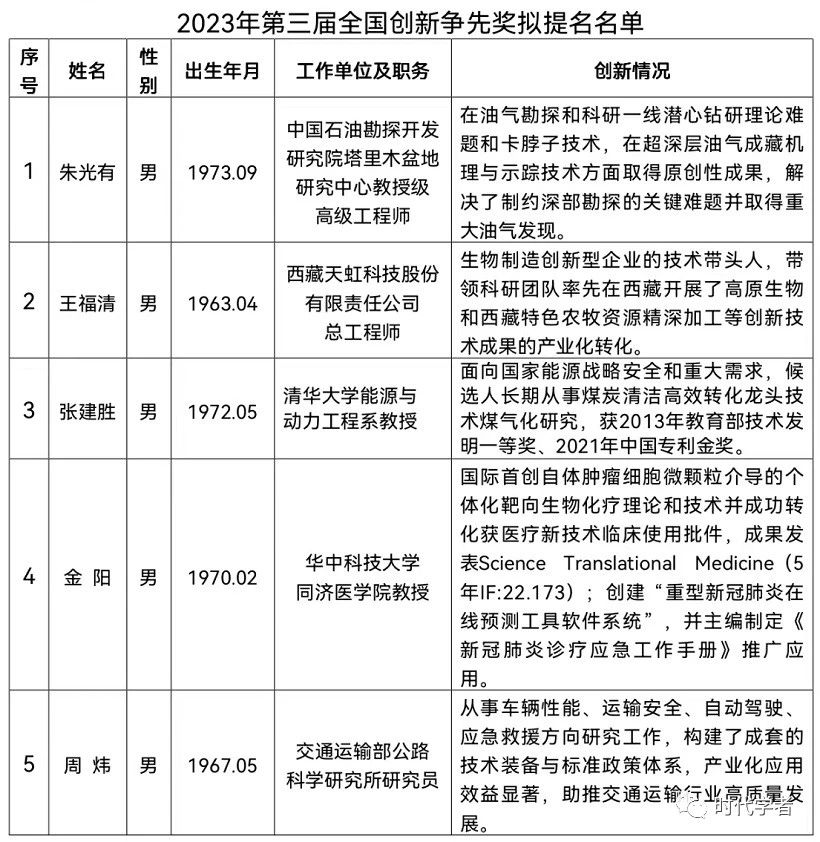

全国各省、高校、科协近期陆续公示推荐候选人,情况汇总如下:

上海

第三届全国创新争先奖个人奖上海地区候选人(按姓氏笔画为序)

丁文江 上海交通大学教授,中国工程院院士

马大为 中国科学院上海有机化学研究所研究员,中国科学院院士

王卫东 华东建筑集团股份有限公司总工程师、教授级高级工程师

李青峰 上海交通大学医学院附属第九人民医院副院长、主任医师

罗利军 上海市农业生物基因中心研究员

金 力 复旦大学校长、教授,中国科学院院士

赵东元 复旦大学教授,中国科学院院士

贾金锋 上海交通大学教授,中国科学院院士

徐国良 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究员,中国科学院院士

葛均波 复旦大学附属中山医院主任医师,中国科学院院士

第三届全国创新争先奖团队奖上海地区候选团队

复旦大学重离子物理创新团队

中国科学院上海高等研究院上海软X射线自由电子激光攻关团队

陕西

一、个人奖候选人:

1.卢秉恒 中国工程院院士、西安交通大学教授

2.吕 毅 西安交通大学副校长、医学部主任、西安交通大学第一附属医院院长

3.刘向宏 西北有色金属研究院副总工程师

4.李振国 隆基绿能科技股份有限公司总裁、研究院院长

5.陈怡平 中国科学院西安分院副院长、中国科学院地球环境研究所二级研究员

6.杨银堂 西安电子科技大学教授

7.张进成 西安电子科技大学党委常委、副校长、教授

8.岳晓奎 西北工业大学航天学院执行院长、教授

9.黄 维 中国科学院院士、西北工业大学校务委员会副主任、校学术委员会主任、国家柔性电子基础(前沿)科学中心首席科学家

10.彭建兵 中国科学院院士、长安大学教授、陕西省黄河科学研究院院长

二、奖牌候选团队:

1.宽禁带半导体教师团队 郝跃 西安电子科技大学

2.西安交通大学脉冲功率与等离子体辐射转换创新团队 邱爱慈 西安交通大学

吉林

一、全国创新争先奖吉林省拟提名人选名单

王立春 吉林省农业科学院研究员

王利祥 中国科学院长春应用化学研究所研究员

冯献忠 中国科学院东北地理与农业生态研究所大豆分子设计育种重点实验室主任、研究员

刘冰冰 吉林大学超硬材料国家重点实验室主任、教授

刘景圣 吉林农业大学副校长、教授

陈学思 中国科学院院士、中科院长春应化所研究员

周丹丹 东北师范大学环境学院院长、教授

姜 明 中国科学院东北地理与农业生态研究所所长、研究员

都兴林 吉林大学植物科学学院院长、教授

二、全国创新争先奖吉林省拟提名团队名单

“吉林一号”卫星研发团队

中科院长春光机所“芯机制”成果转化团队

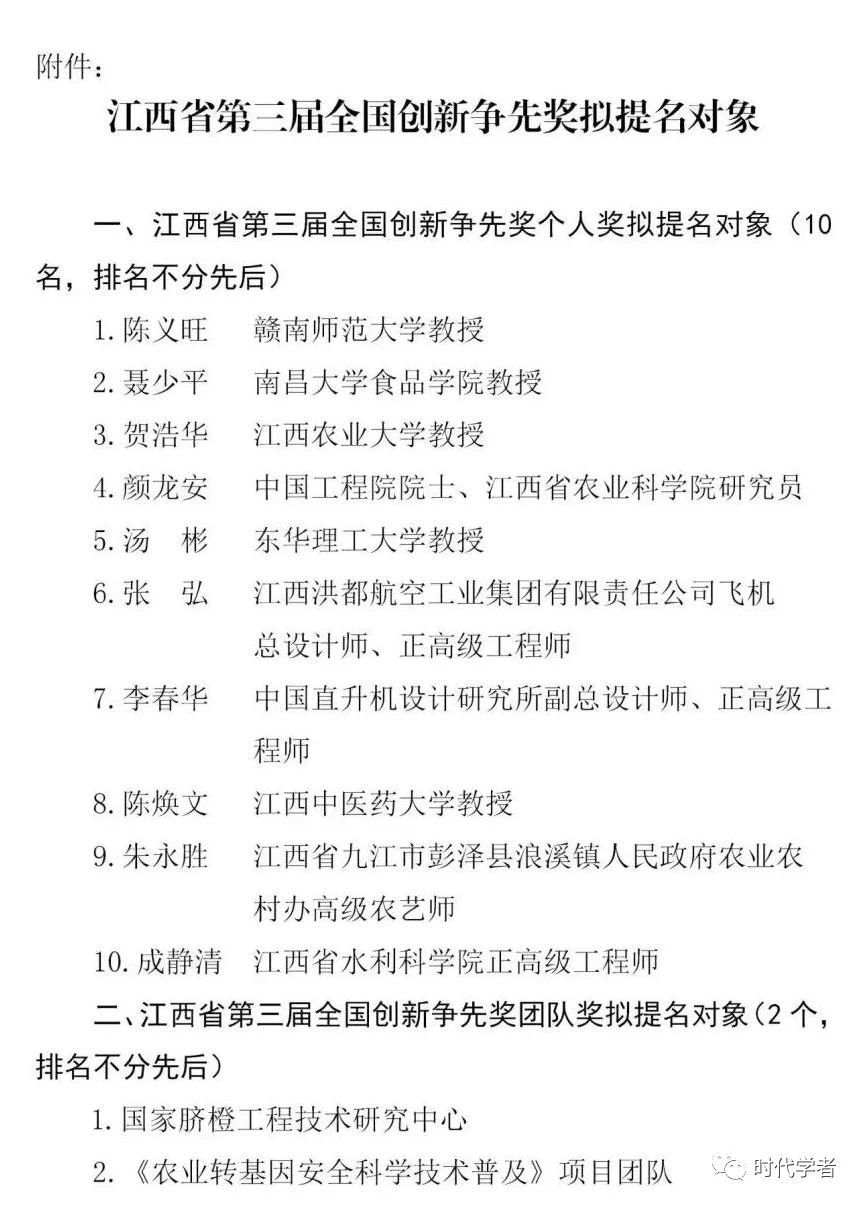

江西

新疆

一、个人奖拟推荐对象

1.雷加强,男,汉族,1961年7月生,中国科学院新疆生态与地理研究所研究员

2.张元明,男,汉族,1972年10月生,中国科学院新疆生态与地理研究所所长、研究员,博士生导师,入选国家“万人计划”中青年科技创新领军人才,重点研发计划首席科学家。

3.田长彦,男,汉族,1961年2月生,中国科学院新疆生态与地理研究所国家生态监测站站长,研究员。

4.王维庆,男,汉族,1959年5月生,新疆大学“可再生能源发电与并网控制”教育部工程研究中心主任,教授。

5.黄艳利,男,汉族,1982年8月生,新疆工程学院矿业工程与地质学院院长、新疆煤炭资源绿色开采教育部重点实验室主任,教授。

6.李治建,男,汉族,1982年4月生,新疆维吾尔自治区维吾尔医医院党委委员、副院长,研究员、主任药师、博士生导师,国家青年岐黄学者,自治区青年岐黄学者,新疆第十一批有突出贡献优秀专家,新疆“天山英才”高层次领军人才。

7.孙新革,男,汉族,1968年8月生,中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院正高级工程师。

8.王文峰,男,汉族,1970年4月生,新疆大学地质与矿业工程学院院长、中国矿业大学西部能源研究院院长,二级教授。

9.郭文超,男,汉族,1966年4月生,新疆农业科学院植物保护研究所所长,研究员。

10.宋亮,男,汉族,1980年5月生,新疆交投建设管理有限责任公司总经理,正高级工程师、研究员。

二、集体奖拟推荐对象

1.干旱区生态安全与可持续发展研究团队。学科领域:地球科学;团队负责人:孙福宝,中国科学院新疆生态与地理研究所副所长,研究员。

2.超、特高压电力装备关键技术开发创新团队。学科领域:动力与电气工程;团队负责人:汪德华,特变电工股份有限公司副总经理、直流总工程师,正高级工程师。

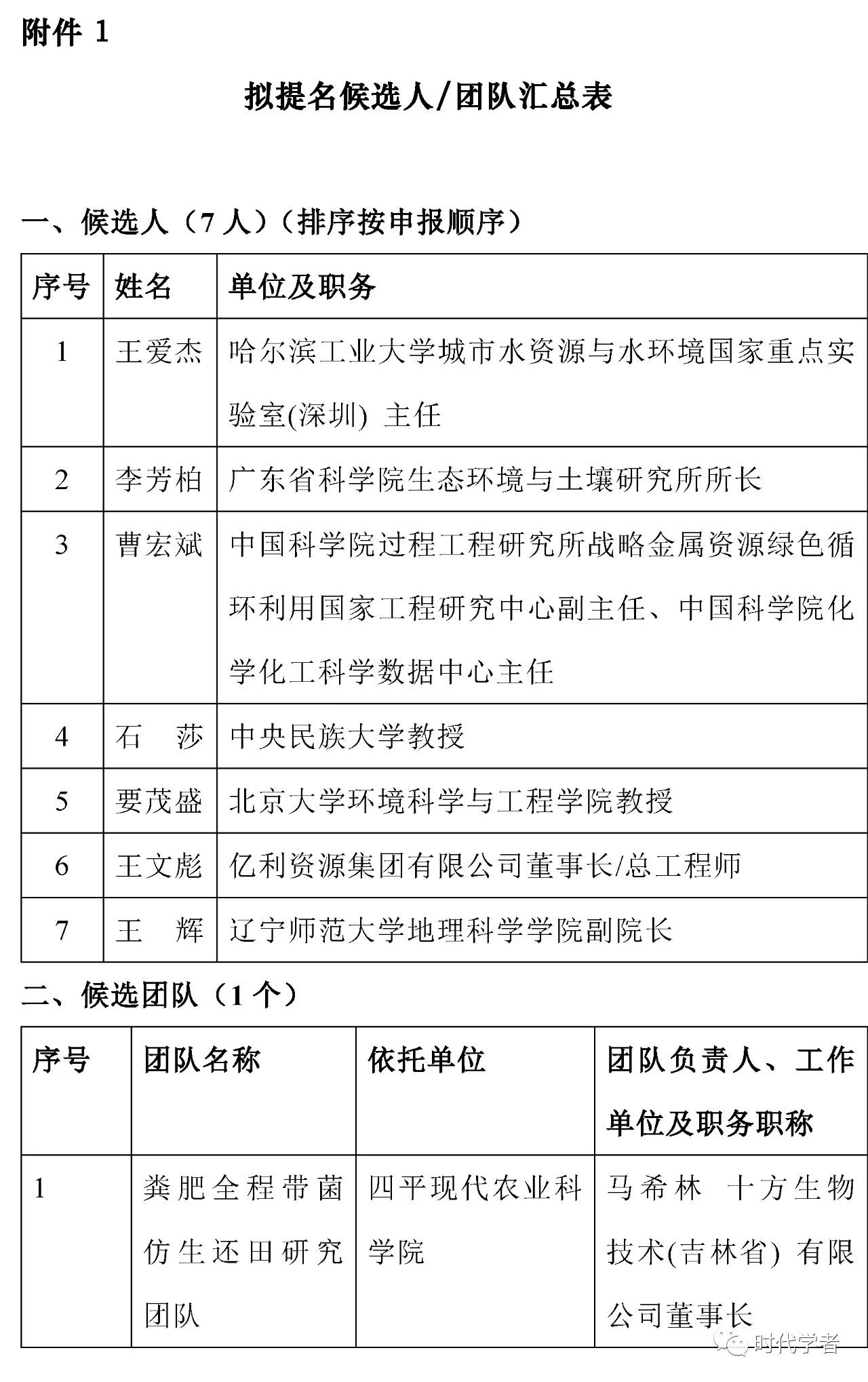

中国科协生态环境产学联合体

中国化学会

经中国化学会组织民主推荐、专家评议,拟提名姜雪峰(华东师范大学)等5人为第三届全国创新争先奖先进个人候选人、中国科学院化学研究所绿色化学与技术团队为全国创新争先奖先进集体候选团队。

第三届全国创新争先奖先进个人拟提名对象

1. 姜雪峰 (华东师范大学):

姜雪峰教授建立了具有国际认可度的3S(Smelless, Stable, Sustainable)绿色硫化学,2018年遴选为IUPAC世界硫元素代言人,2019年受邀联合国教科文组织UNSCO成为全球五位青年科学家代表作“世界杰出青年科学家科普报告”,2021、2022年Elsevier中国高被引学者,2022年Clarivate化学与材料科学十大热点前沿。近200个绿色硫试剂商品化,国内外广泛使用,获得中石化、京博、茂晟、芬美意等原创硫化学的科技转化。积极广泛地在偏远地区、校园社区、电视电台、网络媒体等开展形式多样的科学传播。先后在云南寻甸、黑龙江牡丹江、福建卢嘉锡科学教育基地等开展科普。多次受邀中央电视台《百家讲坛》、《透视新科技》、上海电视台等媒体开创科普讲解新形式;在中国科协大讲堂、北京科技馆讲堂、上海科协讲堂、TED、TELL、造就科普等开展百余场科普演绎;科普中国、百度百科等媒体受邀录制多条科普视频;新华社、人民日报、学习强国、今日头条等多家媒体报道化学发现、科普和科学成长经历。先后获得国家杰青、国家优青、国家万人、教育部青年长江,2023年上海市十大青年科技杰出贡献奖,2023年上海市海聚英才全球创新创业大赛金奖,2023年上海市科学技术普及一等奖,2022年上海市大众科学传播杰出人物,2020年上海市科普贡献个人一等奖。

2. 马大为 (中国科学院上海有机化学研究所):

马大为研究员主要从事生物活性分子高效构建的有机合成研究。针对铜催化碳-杂原子键偶联反应,发展了氨基酸和草酰二胺两代配体,突破了原来反应条件苛刻和普适性差的局限,使该反应成为在学术界和工业界广泛应用的合成手段,被2000余篇论文和专利应用于合成功能分子,亦被用于培哚普利和Xiidra的工业化生产及两个临床试验药物的百公斤级制备。发展的Ullmann偶联反应第二代草酰二胺类配体,首次实现了芳基氯代物的铜催化偶联反应,在国际相关领域处于绝对领先地位,并成功应用于药物特戈拉赞和Naporafenib的工业化生产。同时也发展了以曲贝替定为代表的药物和活性天然产物的高效合成路线,一些路线的高效性不仅在国际上处于领先地位,也具有实用价值。其中曲贝替定的合成路线已经进入工业化生产,为这个被认为是“最难制备的两个抗肿瘤药物之一”提供了一个可持续的经济的制备方法。发现了高活性的细胞坏死抑制剂IN-104和第三代新型EGFR抑制剂ES-072,分别作为治疗神经退行性疾病和肺癌的药物,进入了一期临床实验研究。现已授权专利21项,实施专利9项,已到位的转让经费(含股权折算)上亿元,荣获国家自然科学二等奖、美国化学会Arthur C. Cope学者奖,未来科学大奖之物质科学奖和中国科学院杰出科技成就奖等。

3. 沈敬山 (中国科学院上海药物研究所):

沈敬山研究员耕耘在科研第一线近30年,在药物研究和科研成果转化方面做出了突出贡献。目前,已有6个候选新药进入临床试验。2021年,抗新冠病毒药物VV116在乌兹别克斯坦获批上市,习主席在乌方媒体发表的署名文章中写道:“抗新冠药物获批在乌兹别克斯坦临床使用,有效守护了两国人民生命安全。”2023年,VV116和先诺欣在中国附条件获批上市用于治疗轻中度新型冠状病毒感染。TPN171于2022年在乌兹别克斯坦获批治疗勃起功能障碍(ED),在国内开展的III期试验结果积极,已提交pre-NDA资料;TPN171已完成肺动脉高压适应症IIa期试验,准备开展II/III期试验。TPN729(抗ED)处于III期试验阶段,TPN672(抗精神分裂)和TPN102(抗癫痫)处于I期试验阶段。此外,LV232(抗抑郁)已提交pre-IND资料。沈敬山提出“基于‘源头控制’的绿色可持续性化学原料药合成路线与工艺研究”理念,研发的替米沙坦原料药合成路线被广泛采用。他负责“新药创制综合性药物大平台合成工艺技术子平台”建设,原料药生产体系通过了多个国家GMP核查。在中科院、科技部和ANSO支持下,他与合作者一起创建了中科院中亚药物研发中心(科技部“一带一路”联合实验室),建设并运行一个药品生产场地。

4. 王献红 (中国科学院长春应用化学研究所):

王献红研究员坚持二氧化碳共聚物的应用基础研究25年,著有“二氧化碳捕集和利用”一书,实现了二氧化碳基高分子材料产业从无到有的突破。

1)世界上率先实现二氧化碳基塑料的工业化。发明了稀土三元催化体系和超临界二氧化碳聚合方法,已转让联泓新科建设5万吨生产线(专利1),实现了数均分子量超过15万的二氧化碳基塑料(PPC)的万吨级工业化。研发出世界上第一个PPC薄膜产品,具有与线性低密度聚乙烯相当的保温保墒性能,成为寒旱地区生物降解地膜保产不可或缺的材料,到2023年覆膜超过10万亩,为现代农业提供了一个成本和环保兼顾的可行性方案,籍此PPC已经成为生物降解塑料的三大基础材料之一。

2)二氧化碳基聚氨酯水性胶率先在高铁内饰上规模应用。发明了高效合成二氧化碳基多元醇的稀土多核催化剂,制备的二氧化碳基聚氨酯水性胶具有独特的初粘力高、耐湿热老化特点,转让湖南本安亚大公司(专利2),在世界上率先实现水性胶在高铁上应用,到2022年底涂装了2000节,保障北京冬奥会对“京张高铁”的高标准环保要求。

二氧化碳基低醛聚氨酯泡沫技术转让给吉林神华集团(专利3),已建成6万吨二氧化碳新聚醚生产线,保障上游30万吨环氧丙烷线达产,解放了困扰10余年的35亿元投资。

5. 赵进才 (中国科学院化学研究所):

赵进才研究员长期从事有毒有机污染物光催化降解机理研究,提出并确立了不同于传统紫外光光催化的染料污染物可见光光催化降解机理,发现了光催化反应过程中氧原子转移的新途径,阐明了分子氧在光催化反应中的新作用。提出了二元协同改性的光催化材料设计新思路,设计合成了系列新型高效高稳定性可见光光催化材料。在Nat. Catal.、PNAS、JACS.、Angew. Chem.、Environ. Sci. Technol.等SCI 刊物上发表论文400 余篇,SCI 他引30000余次,授权国家发明专利40余项。基于光催化基础研究,研制了光催化/吸附一体化饮用水净化工艺及设备,在内蒙牧区完成了近万牧民(2500余口水井)饮用水净化示范应用,积极推动了牧区饮水安全问题的解决。与企业合作,开发了工业废水光催化深度处理工艺及装备,针对污水厂提标改造、印染废水及场地污染废水深度处理等不同需求建立了处理量250 – 1500吨/日的应用工程,产生了很好的经济和社会效益。1997 年获国家杰出青年基金,2011年当选中国科学院院士,2014年当选发展中国家科学院院士,2018年当选欧洲科学院(EurAsc)外籍院士。2005 年获国家自然科学奖二等奖(第一完成人),2010 年获日本光化学协会“亚洲及太平洋光化学家讲座奖”,应邀担任Energy Environ. Sci.等6个国际期刊的编委或顾问编委,任《环境科学》、《化学进展》刊物主编。

第三届全国创新争先奖先进集体拟提名对象

团队名称:绿色化学与技术

依托单位:中国科学院化学研究所

团队负责人:韩布兴

团队长期从事绿色化学与技术研究,致力于拓宽物理化学研究范畴,解决绿色化学与技术领域的关键难题。研制了多台仪器装置、创新了研究方法;系统研究了多种绿色溶剂复杂体系的物理化学性质,揭示了体系相行为、分子间相互作用、微观结构与其性能的内在联系,为绿色溶剂在化学反应、材料制备、分离等领域的应用奠定了重要科学基础;开辟了离子液体吸收SO2新方向和离子液体微乳液研究新方向。发展了多种可再生、可循环碳资源(如CO2、生物质、废弃塑料和有机垃圾)清洁高效转化利用的新方法和新路线,如CO2转化制备化学品和燃料、生物质转化制备高附加值芳香化合物、废弃塑料解聚合成化学品和燃料、餐厨垃圾水解转化制备有机肥等,揭示了催化反应机制。研究成果推动了物理化学、绿色化学与技术的发展,对实现绿色与可持续发展和“双碳”目标具有重要意义。

团队由1名院士、2名杰青、6名国家青年人才等具有博士学位的20名科研人员组成,在绿色化学与技术领域处于国际领先行列,在 Science等期刊发表SCI收录论文900余篇,获国家发明专利70余件,撰写中英文专著5部。获得国家自然科学奖二等奖、中国科学院杰出科技成就奖等科技奖6项。

中国康复医学会

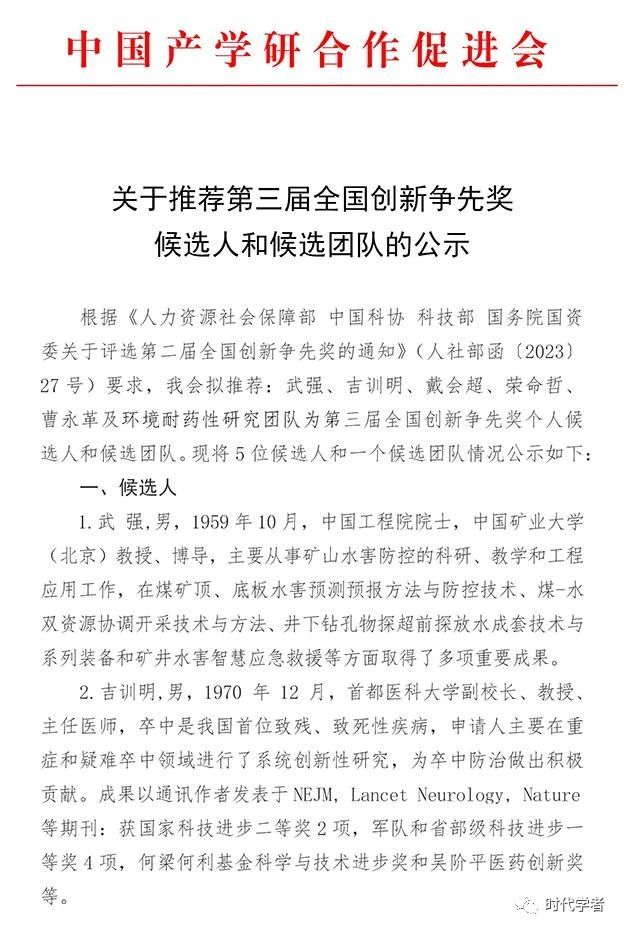

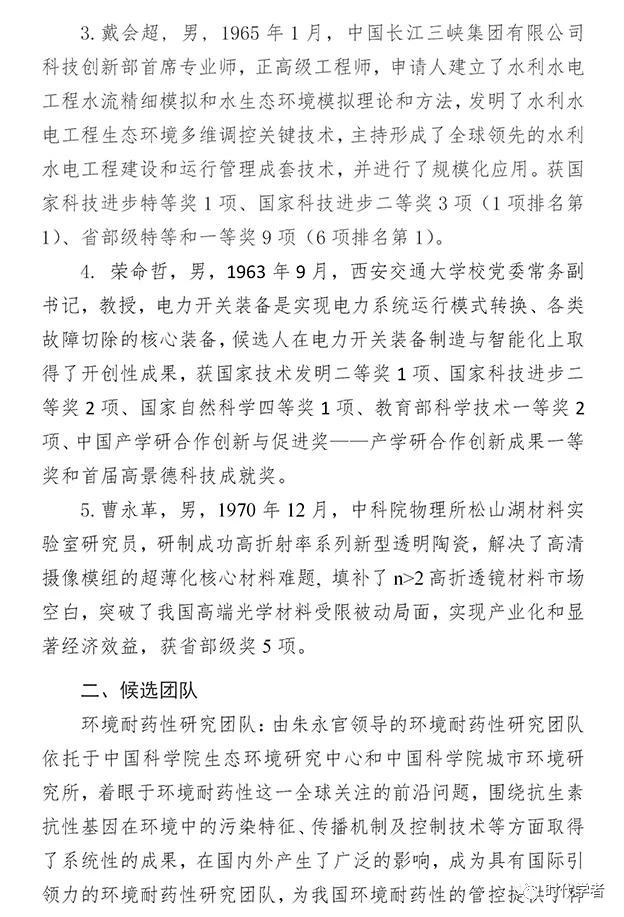

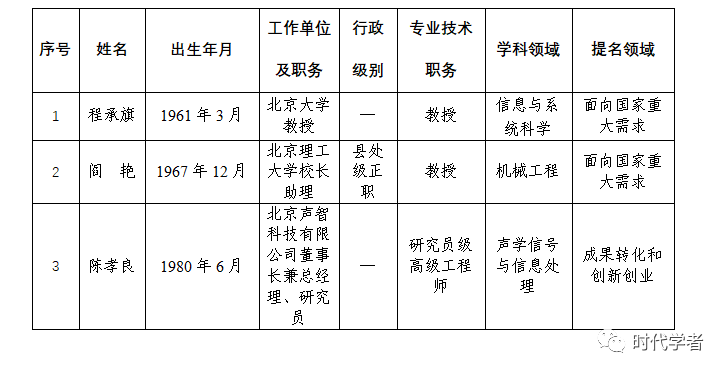

中国产学研合作促进会

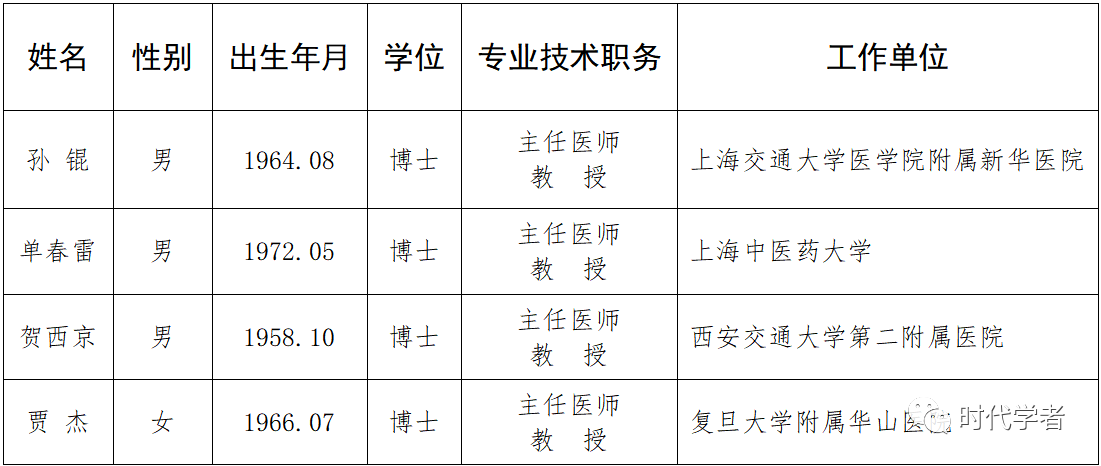

中华医学会

1.荆志成 教授(中国医学科学院北京协和医院)

基本情况:荆志成,男,医学博士,心内科主任医师,北京协和医学院首批“长聘教授”。现任中国农工民主党中央委员暨北京市委员会副主任委员,第十三届北京市政协委员,第十四届北京市政协常委。

创新价值:长期专注肺动脉高压领域相关疾病诊治及研究,在肺动脉高压遗传学、诊断技术和新药研发以及人才培养和国际学术交流均做出突出贡献,显著改善我国肺动脉高压患者预后。

能力及贡献:2014年获“国家杰出青年科学基金”资助,同年当选“长江学者奖励计划”特聘教授;2016年获“国务院政府特殊津贴”,同年当选国家百千万人才工程暨有突出贡献的中青年专家荣誉称号;2018年当选国家高层次人才特殊支持计划“万人计划”科技创新领军人才,同年荣获北京优秀医师奖和第十一届“中国医师奖”;荣获2021年度北京医学科技奖一等奖和2022年度中华医学科技奖医学科学技术奖一等奖以及吴杨奖。目前担任《中国介入心脏病学杂志》执行主编、《中华心血管病杂志》副总编辑、北京医学会血栓与止血分会主任委员、北京医学会心血管病学分会副主任委员;2019年当选世界卫生组织世界肺高血压协会(WSPHA)首届科学委员会委员。2020年1月起正式出任国际血栓与凝血学会(ISTH)旗舰杂志 Journal of Thrombosis and Haemostasis(影响因子16.03)副主编。

截至2023年2月,共发表SCI文章145篇,总影响因子2609.935分,h-index 44, i10 index 105,总被引次数 18693次(数据来自谷歌学者)。2019年底国际权威医学杂志European Heart Journal在“世界优秀心血管研究中心”专栏长篇报道了荆志成团队取得的成就;2021年欧洲心脏杂志再次于“学科领袖”专栏发表对荆志成医师长篇专访,高度评价他为“中国肺血管医学的开拓者”。

2.钟文昭 教授(广东省人民医院)

基本情况:钟文昭,广东省肺癌研究所所长,主任医师,国家万人计划科技创新领军人才,主要方向为以肺癌外科为主单病种多学科综合治疗。

创新价值:在国内率先创立治疗难度和争议最大的III期肺癌多学科门诊和肺癌多学科团队诊疗中国专家共识。针对治疗难度和异质性最大的淋巴结转移肺癌,在国内推广并应用包括基于分子分型肺癌术后辅助靶向治疗、围术期局部联合系统治疗、肺癌围术期诊断-治疗-监测管理体系和 III 期肺癌多学科门诊等前沿方案。

能力与贡献:主持项目包括国家自然科学基金5项,“双青人才计划”的杰出青年人才和首批“登峰计划”项目,粤港澳合作项目、省自然项目、广州市重大专项项目等12项,原创性研究结果发表在Lancet Oncol,J ClinOncol, Signal Transduct. Target.Ther等国际高影响力杂志。作为主要参与人获国家科学技术进步奖二等奖一项,中华医学科技奖一等奖二项,广东省科技进步奖一等奖三项,广东省科技进步奖二等奖一项;2022年获得国际肺癌联盟(IASLC)Tsuguo Naruke外科奖;2022年以项目第一完成人获中华医学科技奖医学科学技术奖一等奖;2021年以项目第一完成人获广东省科技进步一等奖;2021年获第十六届广东省丁颖科技奖,获2021年度“钟世藩青年创新奖”。

3.郭卫 教授(北京大学人民医院)

基本情况:郭卫,北京大学人民医院肉瘤及罕见肿瘤诊疗中心主任,北京大学人民医院骨科教研室主任,骨肿瘤研究室主任,北京大学二级教授,主任医师,博士生导师。亚太地区骨肿瘤学会(APMSTS)前任主席,国际保肢学会(ISOLS)前任主席, 国际骶骨骨盆肿瘤研究协作组(Sacral and Pelvic Tumor Study Group)主席,中华医学会骨科学会骨肿瘤学组组长(2005-2017),中华医学会肿瘤学分会骨肿瘤学组组长,中国医师学会骨科分会骨肿瘤专业委员会主任委员,SICOT中国部副主席,SICOT中国部骨肿瘤专业委员会主任委员,中国抗癌协会骨肿瘤和骨转移瘤专业委员会主任委员,中国抗癌协会肉瘤专业委员会副主任委员,中国医师学会骨科分会3D打印专业委员会副主任委员, J Bone and Joint Surg (JBJS) 副主编等。

创新价值:(1)专利创新和转化:郭卫教授基于临床遇到的难题及需求,创新性的主持研发了多种新型国产肿瘤型人工关节假体,获得专利39项(国际专利6项),通过与国内医疗器械生产厂家积极合作,最终实现了15项专利的成果转化;其中,中国自主研发肿瘤型人工关节假体覆盖骨盆、脊柱、四肢各个关节部位,填补市场空白,打破了国外假体对中国市场的垄断,摆脱了国外“卡脖子”的技术难题,使我国在肿瘤型人工关节假体的设计研发方面走在了国际前列,其中课题组研发的通用骨盆重建系统GPS系列产品,获CFDA和欧盟CE双认证,标志着中国自主研发的人工关节产品已具备强大的国际竞争力。(2)多次受邀在国际大会上介绍中国骨肿瘤切除后大段骨关节缺损修复重建经验,在骨肿瘤切除后大段骨关节缺损修复重建技术方面居国际领先水平。帮助相关企业通过转化技术应用新增利润达到4400余万元,新增税收3500余万元。(3)已连续举办了10届北京大学人民医院骨肿瘤外科高级研修班,荣获“北京大学继续教育精品项目”称号。依托中华医学会、中国医师学会、抗癌协会等学术团体,大段骨关节缺损修复重建技术以推广至全国各大中型医院。

能力与贡献:郭卫教授担任骨科领域影响力最高的学术杂志《The Journal of Bone & Joint Surgery》(美版JBJS)副主编,同时,他也是唯一一位中国籍的国际骨肿瘤保肢学会主席,这也代表了国际骨科学界对中国团队在骨肿瘤领域取得成就的认可,极大提升了中国骨科学界的自信力和自豪感。担任多项国家级科研项目,国际合作项目负责人。获得10余项国家及省部级以上奖励,主持“原发恶性骨肿瘤的规范化切除及功能重建的系列研究”获得国家科技进步二等奖(2014), 主持骨肿瘤切除术后大段骨关节缺损修复重建的关键技术及临床应用” 获中华医学科技奖医学科学技术奖一等奖(2022)。以第一作者或通讯作者共发表500余篇高水平论文,其中SCI收录200余篇。

4.李肖 教授(中国医学科学院肿瘤医院)

基本情况:李肖,主任医师,博士研究生导师,国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院介入治疗科主任兼党支部书记,中央保健会诊专家;兼任世界华人肿瘤医师协会微创介入专业委员会候任主任委员、中华医学会急诊医学分会出血学组副组长、中国医师协会介入医师分会门静脉高压专委会主任委员等重要学术任职。长期致力于肝硬化门静脉高压及肿瘤相关疾病的微创介入诊疗,专业特长包括以经颈静脉肝内门体分流术(TIPS)为代表的血管性介入治疗和以肿瘤消融和粒子植入为代表的非血管性介入治疗。

创新价值:(1)改进门静脉高压TIPS治疗的术前规划及穿刺导航技术,提升了术中门静脉穿刺的精准性和可视性,显著提高了TIPS的手术成功率;(2)发起多项随机对照临床试验,证实了TIPS在门静脉高压合并门静脉血栓患者中的临床疗效;(3)首次提出使用肺动脉造影诊断肝肺综合征的新方法,通过前瞻性临床试验明确了TIPS在肝肺综合征治疗中的有效性;(4)开展全球首个肝癌TIPS多中心临床研究,明确了TIPS作为“桥接治疗”在肝癌合并门静脉高压患者救治中的作用与地位,提出了合理运用介入技术为肿瘤综合治疗保驾护航的新理念。

能力与贡献:曾荣获2022年中华医学科技奖医学科学技术奖一等奖和2019年四川省科技进步奖一等奖,荣登2017-2018年度《中国名医百强榜》门脉高压介入治疗榜首,获得首届人民健康网“国之名医-优秀风范”称号,获选为第一批国家卫健委“全国卫生健康技术应用项目-TIPS推广传承人”;担任《中国介入影像与治疗学》杂志主编;主持国家重点研发计划、国家自然科学基金6项;在Lancet GH、Radiology等专业顶级期刊发表论文178篇,被国内外相关临床指南及《希夫肝脏病学》等国际教科书正面引用;培养博士后、博士和硕士60余人。

5.杨杰孚 教授(北京医院)

基本情况:杨杰孚,男,汉族,1957 年 12 月生,教授,主任医师,北京医院心脏中心主任,博士生导师,第十四届全国政协委员、中华医学会心血管病分会副主任委员、中华医学会心电生理和起搏分会副主任委员、中国老年医学会心电与心功能分会会长、中国老年医学会心血管病分会常委、中国医师学会心血管病分会常委。

创新价值:心力衰竭(心衰)是严重威胁生命的临床综合征,我国心衰患病率高、死亡率高、再住院率高,带来巨大社会经济负担。杨杰孚教授秉承“医学研究必须以改善防治实践为追求”的理念,在心衰防控领域做出多项重要科技创新。完成全国最大规模心衰流行病学调查,明确我国心衰现状。通过最大尸检资料库进行心脏病理研究,研究成果被心衰指南采用,为临床制定心衰诊断流程和标准提供重要参考。通过开展心衰发生机制及早期预警系列创新研究为心衰治疗新靶点提供了重要理论基础。探索出我国心衰防控最佳策略,通过心衰中心建设项目,建立集预防、诊断、治疗、综合管理及分级诊疗为一体的心衰防控体系。

能力与贡献:杨杰孚教授带来的团队以第一或通讯作者身份发表论著247篇,牵头制定心衰指南、团体标准2部、专家共识6部、专著5部。先后获中华医学科技奖医学科学技术奖一等奖(2022年)、欧洲心脏病学会最佳技术与创新大奖(2019年)、北京市科技进步奖、华夏医学奖、中国医师奖、中华医学会心血管病分会杰出贡献奖。

2:拟提名先进集体候选团队情况:

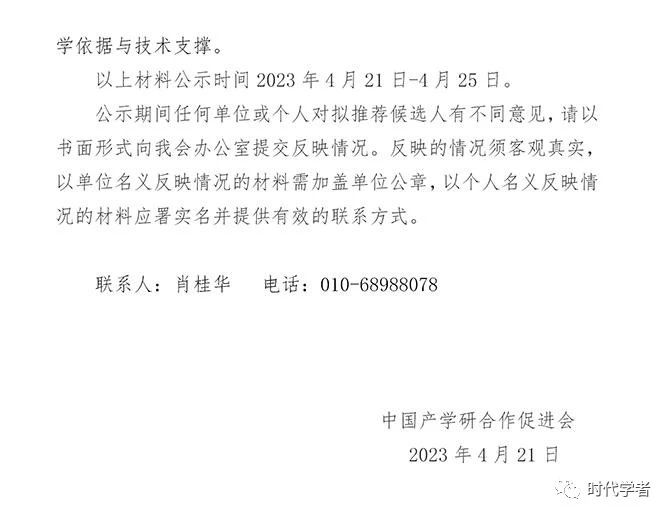

团队名称:国产神经外科手术机器人研究和临床转化团队

团队负责人:赵国光,男,汉族,中共党员,神经外科主任医师,二级教授,博导,现任首都医科大学宣武医院党委副书记、院长,国家神经疾病医学中心主任,国家神经外科手术机器人应用示范项目专家指导委员会主任委员。

团队基本情况:负责人率领构筑了一支医工交叉研究和转化团队,从脑重大疾病诊疗困境出发,围绕癫痫、脑出血、帕金森病等疾病的精准微创诊疗,开发了具有自主知识产权的“精准化、智能化、一体化、远程化”的新一代神外手术机器人,并率先在2018年通过CFDA审批,成为我国首个获得核准上市的神外手术机器人系统。研究团队通过国产神外手术机器人的自主技术研创、诊疗体系创新、应用拓展创新及推广,实现了该领域“卡脖子”技术的突破,并基于此获得了“北京市科技进步一等奖”和“中华医学科技奖医学科学技术奖一等奖”。

团队创新价值、能力与贡献: 神经系统疾病严重危害国人生命健康,是致残致死的主要原因之一。以癫痫、脑卒中及帕金森病为例,我国患者总数超过4100万人,亟需创立新技术,构建新模式,应对这一挑战。神经外科已经迈入精准和微创时代,神经外科手术机器人为一项在3D解剖空间中,将诊疗措施精准微创到达预定靶点的关键技术体系,长期被国外封锁。负责人从神经系统疾病重大诊治需求出发,建立了一只医工交叉团队,围绕神经外科手术机器人的技术体系研发与转化、治疗体系建立与推广,取得了以下成果:①自主研创了首套新一代神经外科手术机器人。②建立了基于神经外科手术机器人的癫痫微创治疗体系。③创立并推广了基于手术机器人辅助脑出血微创治疗体系。

团队通过技术体系和治疗体系的构建,实现聚焦科技创新的“四个面向”,践行了用中国制造、中国方案,保障国人健康。项目组面向世界科技前沿,医工交叉研发生产了具有自主知识产权的新一代神经外科手术机器人;面向经济主战场,已节省国家资金投入19.6亿;面向国家重大需求,打破神经外科手术机器人依赖进口的卡脖子问题,推广覆盖至全国196家医院;面对人民生命健康,围绕神经系统重大疾病,形成了精准微创救治体系,惠及患者超过3万例。

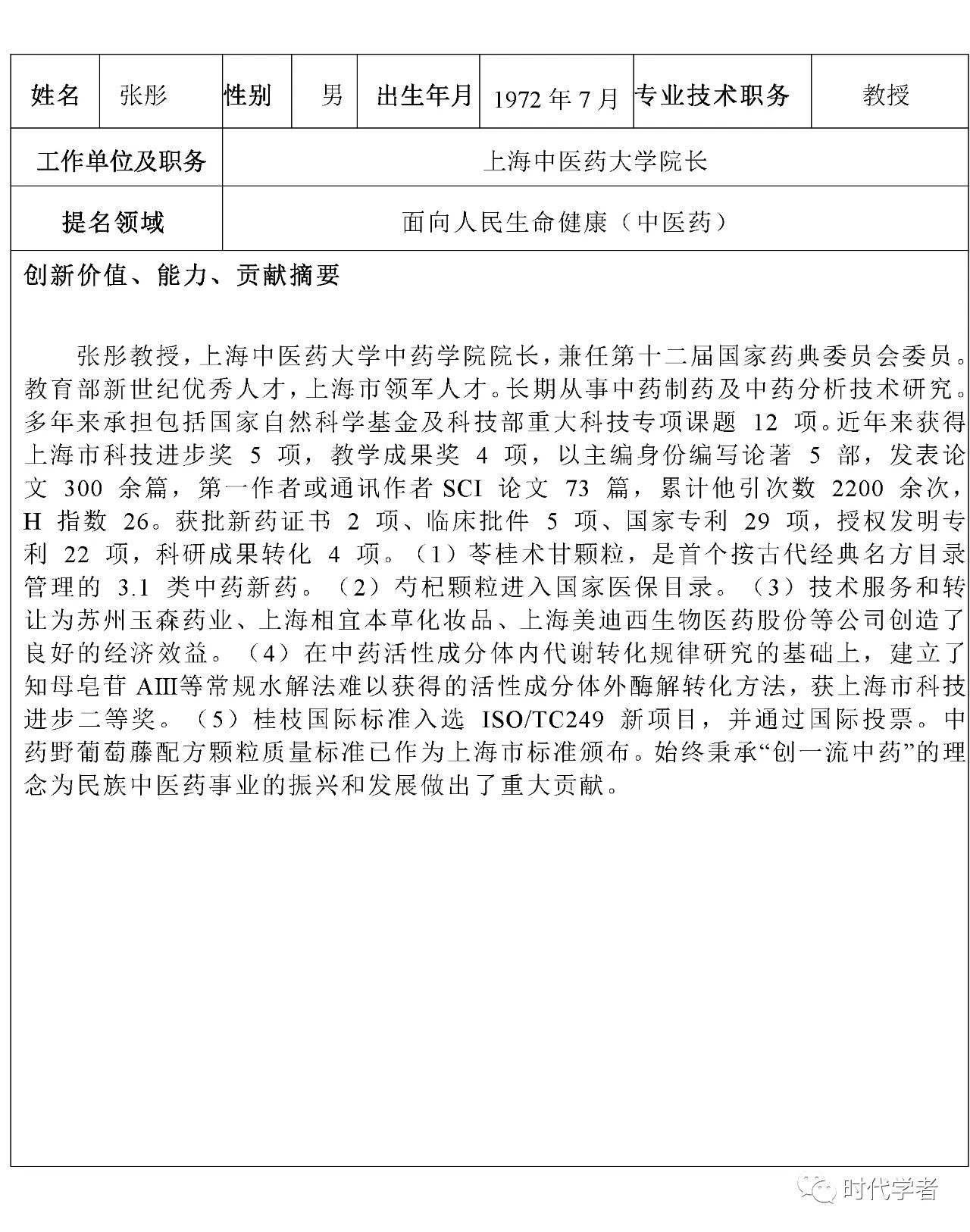

中华中医药学会

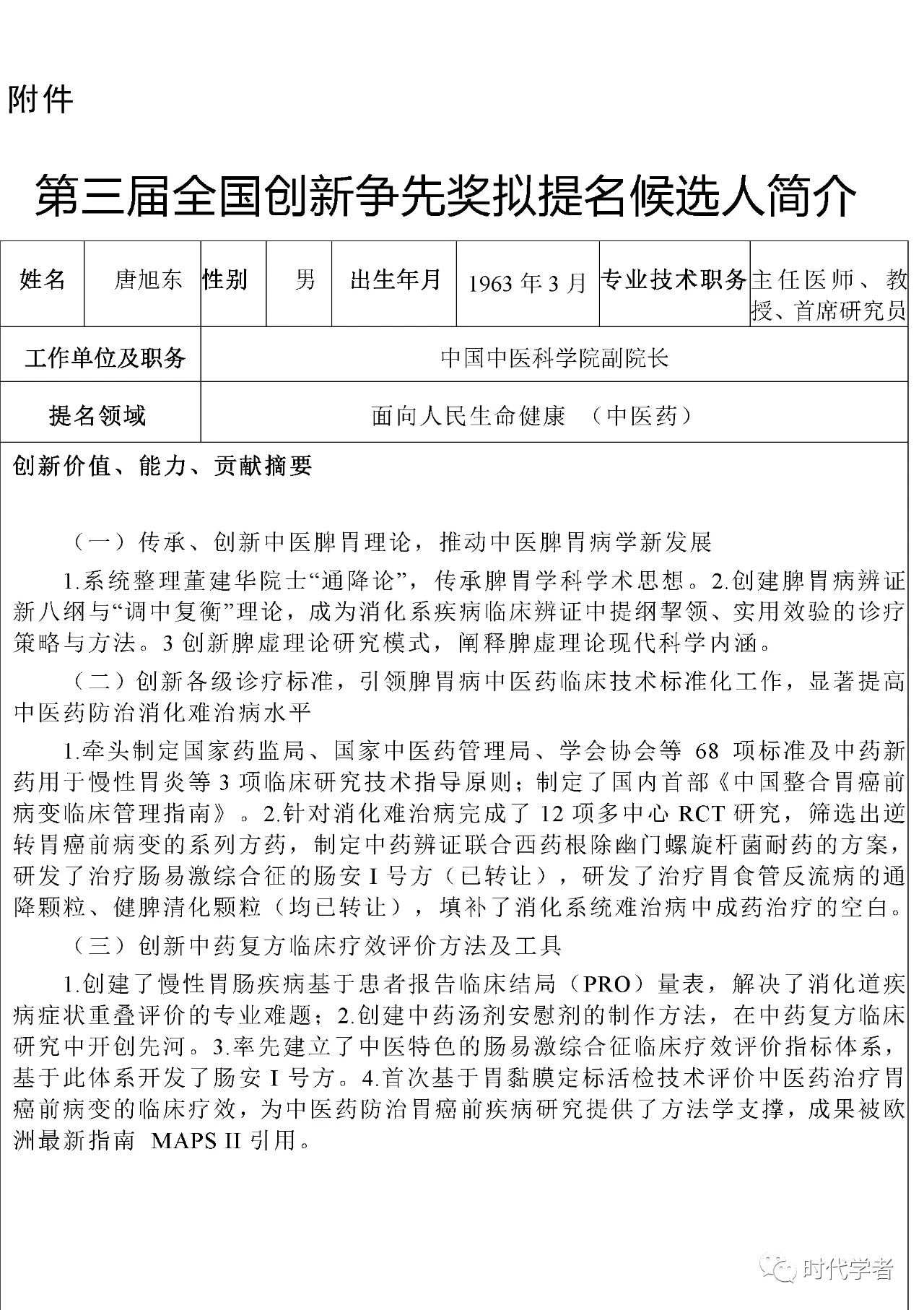

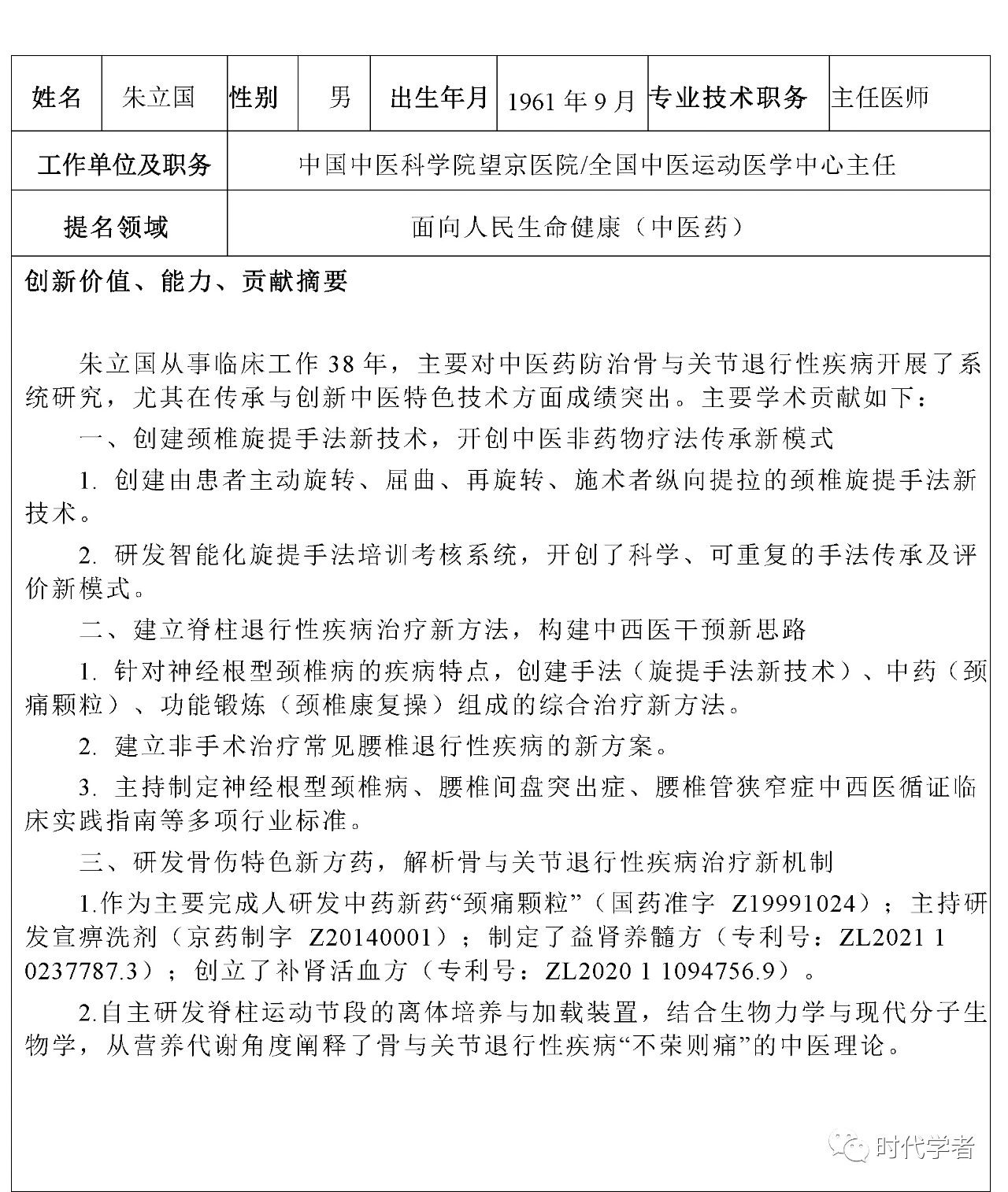

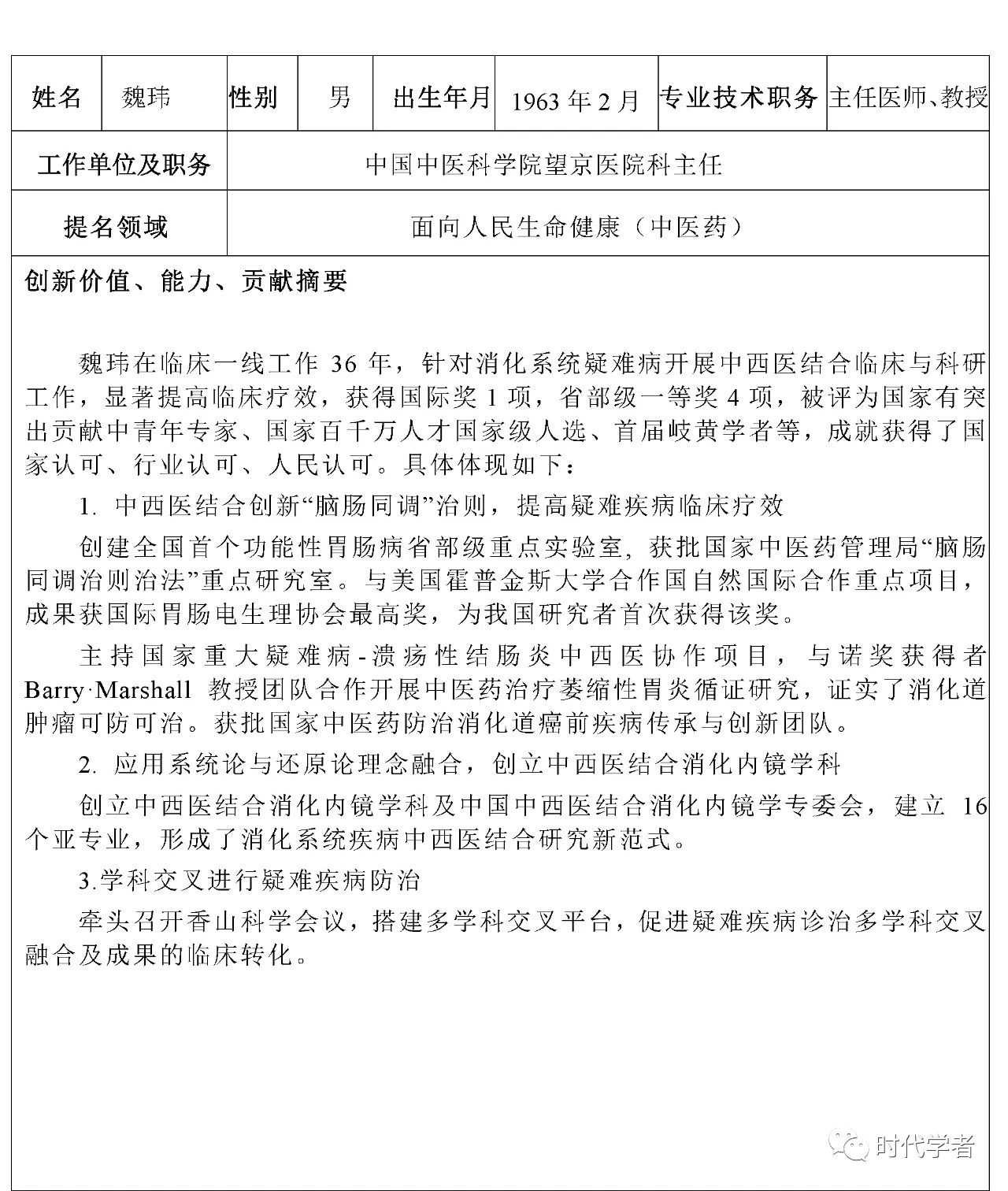

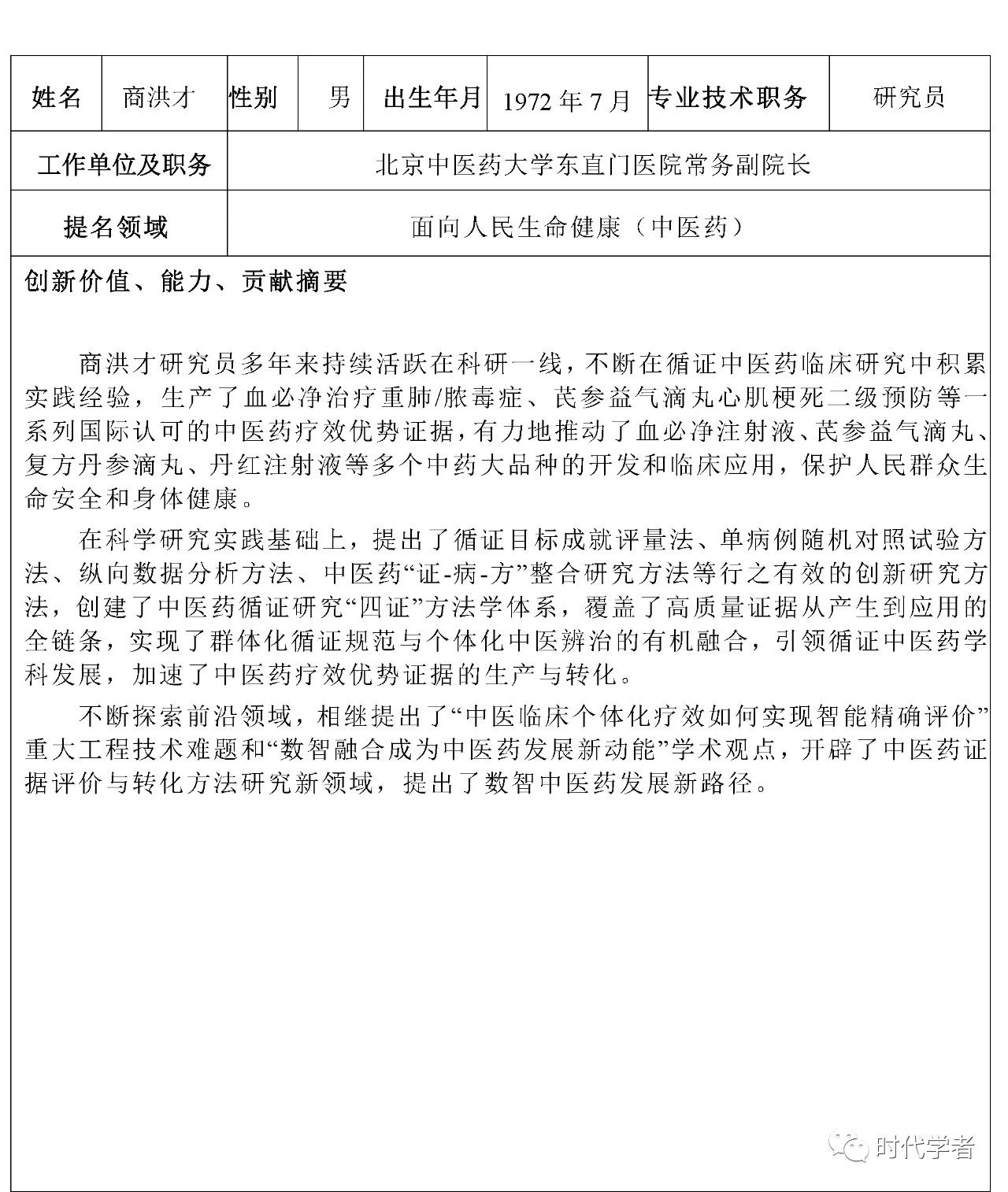

拟提名唐旭东、朱立国、魏玮、商洪才、张彤等五位专家为第三届全国创新争先奖候选人。

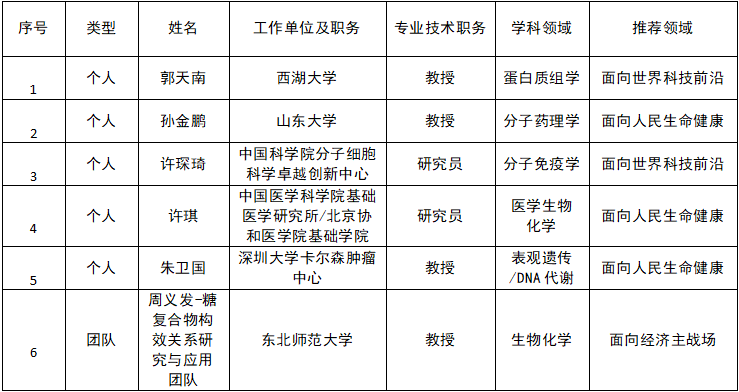

中国生物化学与分子生物学会

中国天文学会

创新争先奖候选人:中科院云南天文台:林隽;

中科院上海天文台:沈志强;

中科院国家授时中心:张首刚;

中科院紫金山天文台:甘为群;

中科院国家天文台:李春来;

创新争先奖团队:上海天文台北斗团队。

中国科普作家学会

拟推荐王元卓、李丹莉、宋刚、袁岚峰、崔丽娟五位同志为“第三届全国创新争先奖”候选人

中国稀土学会

拟从中国稀土学会渠道推荐于敦波、杨帆、赵震、桑晓云、熊文良(按姓氏笔画排序)五位同志为第三届全国创新争先奖提名候选人,拟推荐高功率激光钕玻璃和激光光纤研究团队为第三届全国创新争先奖提名候选团队。

中国航空学会

拟推荐刘代军(郑州航空工业管理学院校长)、张开富(西北工业大学教授)、曹先彬(北京航空航天大学教授)、丁水汀(中国民航大学校长)和隋少春(中国航空工业集团有限公司科技与信息化部副部长)为全国创新争先奖先进个人候选人,推荐飞机雷电防护关键技术创新团队为全国创新争先奖团队奖候选团队。

中国林学会

一、先进个人

序号 姓名 工作单位

1 于文吉 中国林科院木材工业研究所

2 付玉杰 北京林业大学

3 孙庆丰 浙江农林大学

4 杜官本 西南林业大学

5 袁德义 中南林业科技大学

二、先进集体

竹藤生物质新材料创新团队

团队负责人:江泽慧;

团队成员:费本华、王戈、覃道春、刘杏娥、高志民、杨淑敏、李志强、刘志佳、程海涛、赵韩生、陈复明、刘焕荣、马建锋、田根林、张秀标。

中国公路学会

拟推荐王仁贵、王国清、张永涛、张劲泉、谭忆秋5人为第三届全国创新争先奖先进个人候选对象,拟推荐“高寒高海拔地区20公里级公路隧道工程科技创新团队”为第三届全国创新争先奖先进集体候选对象。

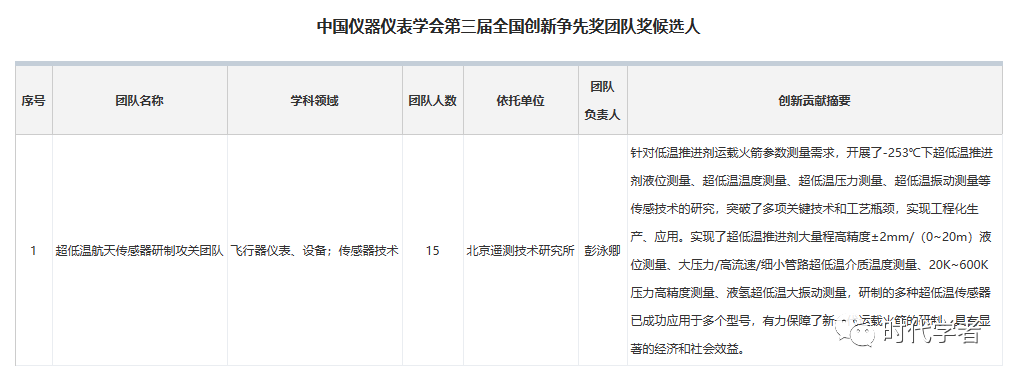

中国仪器仪表学会

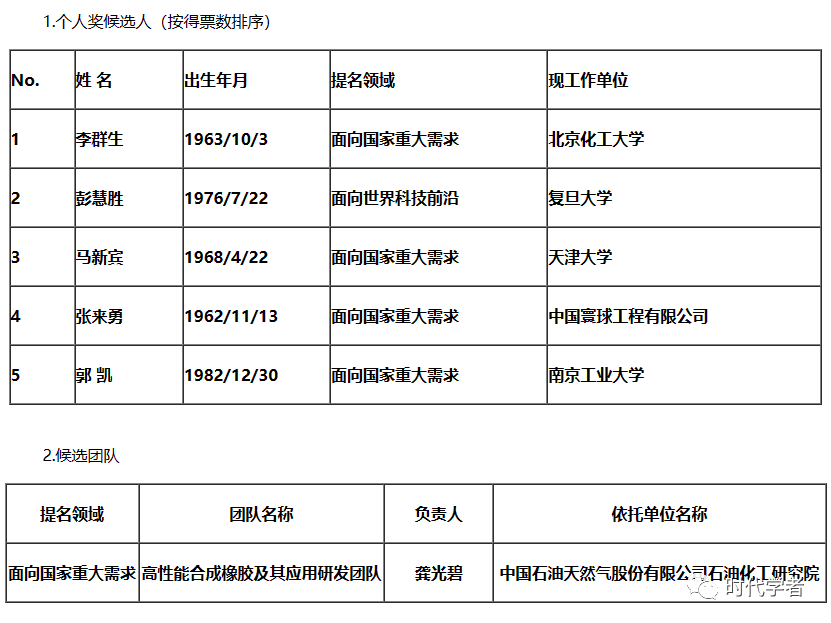

中国化工学会

中国人工智能学会

经专家评审决定,推荐王国胤、焦李成、李树涛、庞善臣4位候选人为第三届全国创新争先奖候选对象

焦李成,男,汉族,西安电子科技大学人工智能学院教授,欧洲科学院外籍院士,俄罗斯自然科学院外籍院士,IEEE Fellow。学科领域:计算机科学与技术。现为西安电子科技大学华山学者杰出教授、计算机科学与技术学部主任、人工智能研究院院长、智能感知与图像理解教育部重点实验室主任、教育部科技委学部委员、教育部创新团队首席科学家、中国人工智能学会第六-七届副理事长、“一带一路”人工智能创新联盟理事长、陕西省人工智能产业技术创新战略联盟理事长、西安市人工智能产业发展联盟理事长。国务院学位委员会学科评议组成员、人社部博士后管委会评议组专家、曾任第八届全国人大代表。1991年被批准为“享受国务院政府津贴的专家”、1996年首批入选国家“百千万人才工程”、全国模范教师、陕西省西迁精神传承人。

焦李成院士面向世界科技前沿,积极探索类脑认知机基础理论、智能遥感大数据解译技术等前沿领域。面向经济主战场,积极参与和主持国家、教育部、陕西省、西安市等人工智能相关计划的制定,推动产学研深度融合,努力培养人工智能行业的科技领军人才。面向国家重大需求,围绕对华禁运的八项军事战略基础核心技术之首的雷达技术展开攻关,成功研制秦岭•西电遥感脑,服务地方与国家建设。面向人民生命健康,成功研制导盲杖、眼控轮椅、AI校园疫情应急预警系统等。

李树涛,男,汉族,现任湖南大学副校长、教授,学科领域:控制科学与工程。李树涛二十余年一直从事高光谱图像融合感知领域研究,获得了国家自然科学二等奖1项(排1)国家科技进步奖2项(排3、5)、湖南省自然科学一等奖2项(均排1),主持了国自科创新研究群体、国防科技创新特区重点项目、国家重点研发计划等,发表学术论文300余篇,授权发明专利40余项。

在高分辨高光谱视频成像研究方面,提出了压缩感知空间光谱联合成像新机理,突破了多模压缩感知融合成像技术,发现阵列式分光多模融合成像机理,突破时 空 谱快照式智能融合视频成像技术,研制出系列具有自主知识产权的高分辨高光谱视频成像装置,解决了传统成像模式无法实现空间式无法实现空间–光谱维度同时高分视频成像的难题,推动了高分辨高光光谱维度同时高分视频成像的难题,推动了高分辨高光谱视频成像观测技术发展,在我国新一代高光谱在轨详查卫星等重大工谱视频成像观测技术发展,在我国新一代高光谱在轨详查卫星等重大工程中发挥关键性作用,打破国际上对高分辨高光谱传感器芯片的技术封程中发挥关键性作用,打破国际上对高分辨高光谱传感器芯片的技术封锁。在多模图像融合识别研究方面,发现了高光谱图像复杂空间与光谱锁。在多模图像融合识别研究方面,发现了高光谱图像复杂空间与光谱结构的区域一致结构的区域一致性分布规律,提出了超像素级空谱融合识别方法,攻克性分布规律,提出了超像素级空谱融合识别方法,攻克了多模图像数据的高速识别难题,研制了可见光、红外、偏振、光谱多了多模图像数据的高速识别难题,研制了可见光、红外、偏振、光谱多模图像融合感知载荷和面向国内机载、星载平台的图像实时处理识别系模图像融合感知载荷和面向国内机载、星载平台的图像实时处理识别系统,为提升我国无人系统侦察、监测性能做出重要贡献。统,为提升我国无人系统侦察、监测性能做出重要贡献。

庞善臣,男,汉族,现任中国石油大学(华东)青岛软件学院、计算机科学与技术学院院长、教授,学科领域:软件形式化。候选人多年来一直从事(高级)Petri网理论、可信计算、人工智能算法、边缘计算等领域的教学和研究工作,在高可信石油工业软件及基础软件方向取得了特色鲜明的创新成果,为石油能源行业的智能化升级、科技进步及信创事业做出了重要成绩。主持或承担国家973课题、国家重点研发课题、国家自然科学基金重大研究计划、山东省重大科技攻关等项目20余项,发表学术论文150余篇,出版著作1部,授权国家发明专利9件,授权欧洲专利3件。获教育部科技进步二等奖2项,山东省科技进步二等奖1 项,中国产学研合作促进会创新成果二等奖2项。

在Petri 网理论研究及应用方面,为系统的敏捷性重构提供科学分析依据与技术支持,并在大规模动态分布式系统得到应用;在人工智能算法及应用研究方面,主要包括故障诊断、智能量体和医学图像处理,其中胎儿超声四腔心切面图像处理的人工智能算法能够辅助医生对胎儿先心病进行智能诊断;在边云可信计算与智能决策算法方面,资源调度、能源管理、程序缺陷检测等策略应用在边云协同的能源智能化开采中,并获得2019 年产学研合作创新成果奖二等奖。相关研究成果发表在计算机学报、软件学报、电子学报、IEEE Transactions on Industrial Informatics、IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 等权威期刊上。

中国发明学会

中国口腔医学会

中国生态学学会

何兴元(中国科学院沈阳应用生态研究所)

胡振琪(中国矿业大学)

刘世荣(中国林业科学研究院)

杨小波(海南大学)

周启星(南开大学)

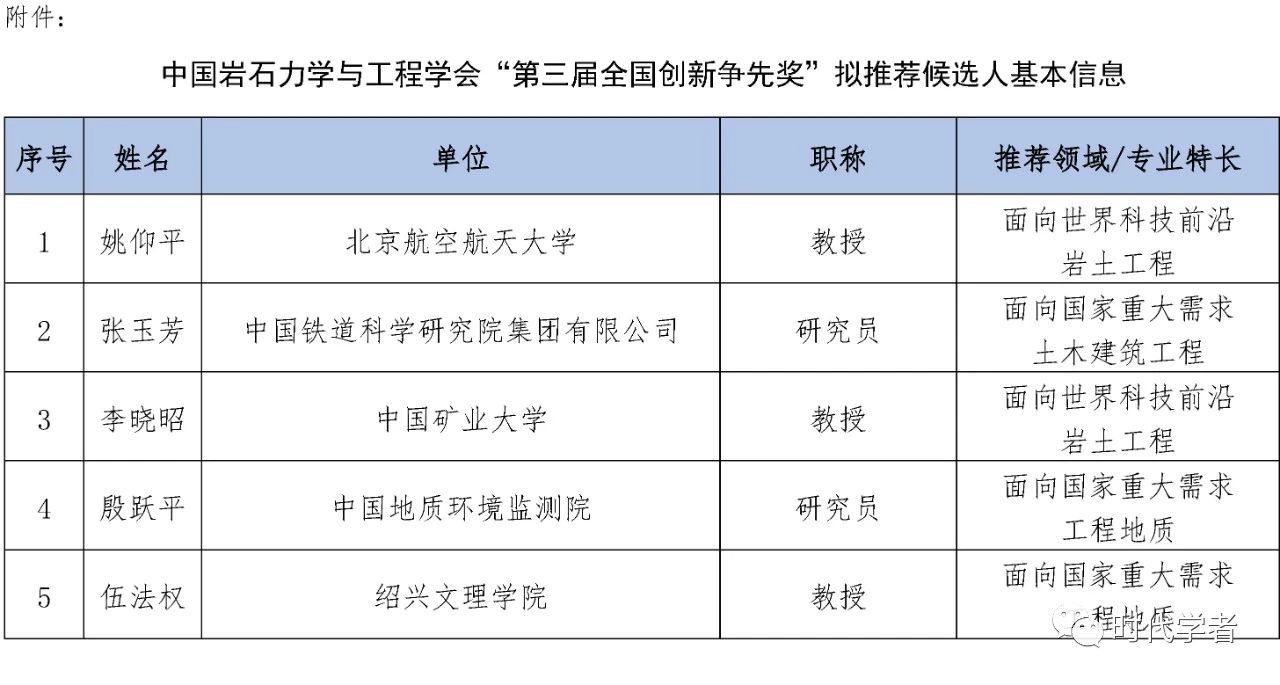

中国岩石力学与工程学会

中国指挥与控制学会

中国可再生能源学会

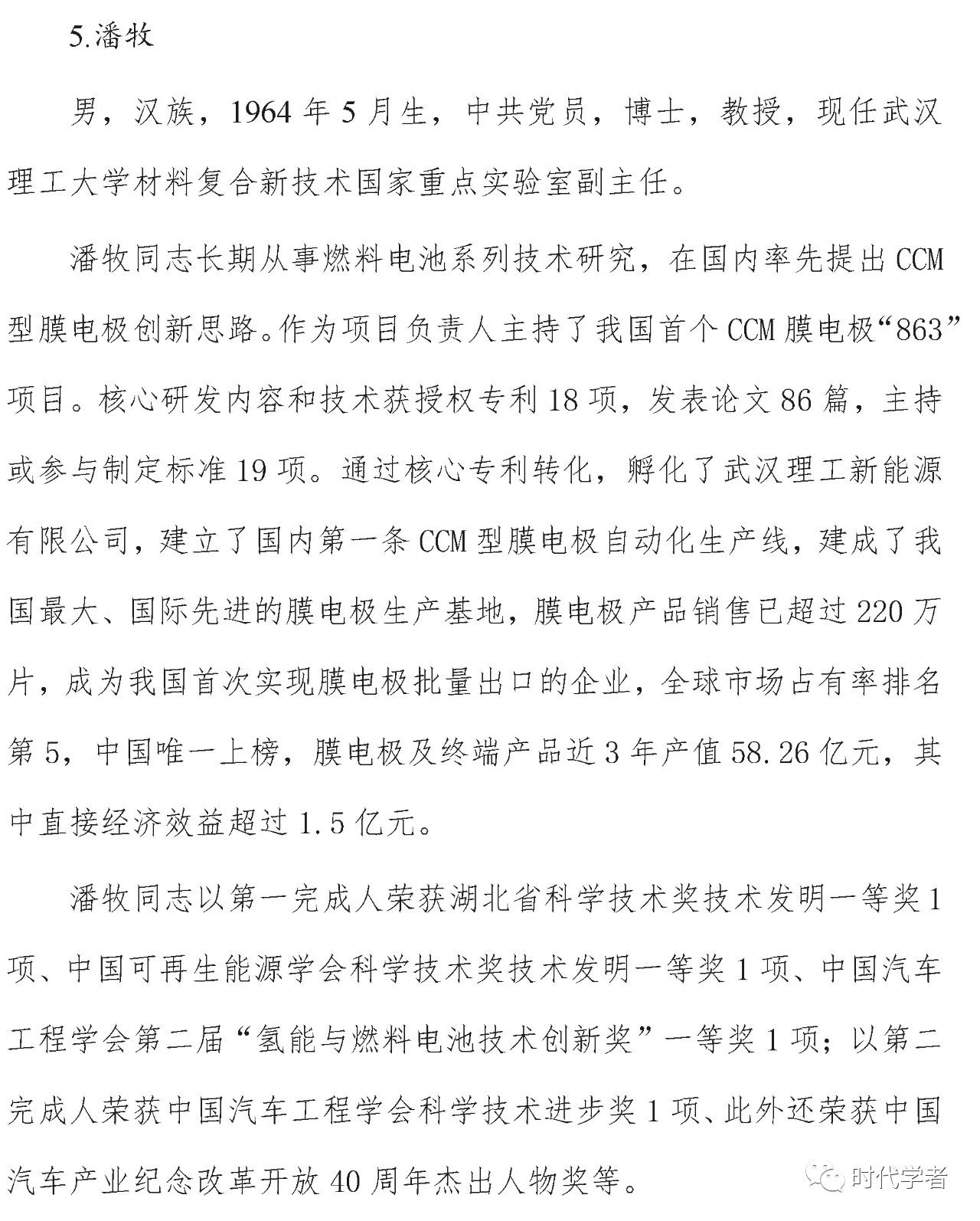

经我会评审,拟推荐巩金龙、刘宏伟、李群生、张晓丹、潘牧5人为第三届全国创新争先奖候选人